Quelques réflexions tirées de l’étude des actes paroissiaux de la Biolle sur l’onomastique, la linguistique et la sociologie

L’étude et le dépouillement des actes paroissiaux ne consiste pas, pour moi, uniquement à fournir un instrument de travail aux généalogistes. Pour donner ce travail, j’ai en chantier un dépouillement qui, mis sur informatique, comprendra au maximum des renseignements donnés par ces actes. L’ordinateur nous donnera, par la suite, des tris divers, facilitant les recherches. Cette machine est pratique, mais elle ne peut remplacer le cerveau de l’homme. En particulier, les tris par noms ne peuvent être faits que sur l’orthographe qui est l’objet de la demande. Les évolutions des noms ne seront jamais pris en compte. Les chercheurs devra donc faire des recherches sur plusieurs formes du nom. Faut-il encore savoir pourquoi et comment. C’est en cela que j’ai beaucoup appris. Lire et comprendre ces actes c’est souvent aller vers la grande Histoire, par la petite, celle des gens du Peuple, ceux dont l’histoire s’écrit sans majuscule.

Donc, les index qui seront constitués grâce à l’informatique ne pourront servir aux recherches que si l’on sait bien s’en servir, c’est-à-dire en tenant compte d’un certain nombre de paramètres que j’ai tenté de déterminer. Ainsi, au début de mon travail, j’avais pensé régulariser ou peut-être plus exactement normaliser les orthographes, pour permettre un tri plus efficace et des recherches plus faciles. Mais je me suis rapidement aperçu que certains noms déformaient, puis revenaient à leur première Forme, d’autres, au contraire, gardaient la nouvelle orthographe. Il en est ainsi, par exemple, de la famille « Callod » qui devint au cours du XVIIe siècle « Calloud » et par la suite se retrouve sous les deux formes. Certaines familles portent donc aujourd’hui le nom de « Callod » d’autres celui de « Calloud » alors qu’elles ont des ancêtres communs. Les recherches doivent donc tenir compte de ces points, comme de bien d’autres que j’expose brièvement ci-après. Il ne faut pas oublier, non plus, que d’un village à l’autre les orthographes varient, que dans le même village, cette orthographe se modifie souvent au changement de curé, qui va écrire, selon ce qu’il entend, ou selon la coutume de son propre village d’origine et non selon la tradition locale. Les paroissiens sont bien incapables de le lui reprocher, puisqu’ils ne savent pas lire…

L’orthographe des noms varie

L’onomastique est la science des noms de famille, des patronymes. Sur plus de deux siècles et demi étudiés par moi à ce jour, j’ai perçu des évolutions, puis j’ai tenté de trouver des explications. Sans cela, c’était pour moi alourdir d’erreurs un travail qui doit déjà en comporter beaucoup.

Il faut d’abord observer qu’il est tout à fait évident qu’entre la fin du XVIe siècle, où commencent mes recherches, et la fin du XVIIIe, que les curés ou leurs vicaires ne consultaient pas les actes antérieurs pour établir les nouveaux. Preuve en est que j’ai trouvé dans les registres d’Allèves l’acte de sépulture d’un ancêtre décédé à 104 ans, alors que le curé écrit : « âgé d’environ 100 ans ». Cependant, ce curé avait dans ses registres l’acte de baptême. C’est seulement avec l’état civil né lors de la révolution que l’on trouvera les références aux actes anciens, et encore cela disparaitra-t-il après 1815, et ce jusqu’en 1860.

Nous voyons tout d’abord des orthographes qui varient au gré de la fantaisie des scribes, sans que l’on puisse y trouver une raison. Ce sont, par exemple et en particulier, l’usage des lettres doubles, l’emploi du « Y » en voyelle finale, et aussi de certaines consonnes finales. Nous trouverons ainsi une famille dont l’orthographe la plus habituelle est « Picollet » s’écrire « Piccollet » ou « Piccolet » ou encore « Picolet ». Le patronyme « Goury » s’écrira « Gourry » – « Gouri » – « Gourri ». Certaines consonnes finales varient de même. Mais il faut se demander s’il n’y a pas de notre part erreur de lecture, comme les anciens se trompèrent eux-mêmes. Jusqu’au XVIIe siècle, le nom « Dagan » s’écrivait sans consonne finale, des textes en latin prouvent la réalité de cette forme, puisque l’on trouve « Daganus ». Il existe encore des noms de familles « Dagan », est ce en France plus que dans le Duché, leur origine étant une émigration du XIVe. On voit apparaître ensuite des « Dagand », orthographe qui est maintenant plus habituelle. L’origine est la boucle que la curé avait 1’habitude de faire comme fioriture. En revanche, pour mon nom, il semble bien, en tout cas en Albanais, que l’orthographe traditionnelle ait été avec un « t » final. Là encore les textes latin nous le démontrent, un acte du XVIe étant ainsi rédigé (Allèves) : « Mermetus Dagani filius » (Là Mermet est un prénom). Je ne trouve dans les registres que j’ai consulté des « Mermez », « Mermoz », que tardivement, justement au moment où l’on commence à consulter les actes précédents. Il faut dire que le « t » est souvent tellement mal fait qu’il est possible de le mal lire. Il est très petit, ressemble à un « r » ouvert, et avec une fioriture, peut être pris pour un « z ».

En cursive du XVIIIe siècle, les voyelles sont parfois si mal écrites que le « a », le « o » et le « e » peuvent facilement être confondus. C’est ainsi que « Mermet » deviendra pour certains « Mermez », « Mermoz » et « Mermaz ». Nous trouverons les mêmes déformations chez les « Vittet » avec ou sans « t » double, mais aussi orthographié « Vite ». Le « e » et le « o » seront souvent confondus chez les « Berthelet » et les « Berthelot ».

En revanche, la déformation des noms due à la prononciation est plus utile à notre étude. Nous touchons à la linguistique.

Les prêtres qui dressaient les actes paroissiaux avaient fait des études, fussent-elles sommaires, mais avaient appris le français classique de l’époque. Ils avaient, au moins, quelques rudiments de latin. La rédaction des actes démontrent cependant que leur culture était assez limitée. Nos ancêtres, eux, parlaient un patois de langue d’oïl, mais ne comprenaient probablement même pas le français classique. Lorsqu’ils venaient déclarer une naissance, un décès, ils le disaient au curé avec leur patois et leur fort accent de la campagne, et il fallait que le curé transcrive en français classique, ou pour certains en latin. J’ai observé que cette variation due à cette transcription de langage patoisant en langue classique provoquait des modifications d’orthographes au moment des changements de curés. Le nouvel arrivant ne connait pas les noms de ses ouailles, il les écrit comme il le comprend. Selon son origine, son patois natal, il va transcrire les noms comme il les aurait écrit chez lui, comme il croit l’entendre.

Étude de l’évolution des noms

Nous allons maintenant partir des principes généraux de la linguistique et étudier leurs applications. Nous savons que les Gaulois prononçaient le plus souvent le « s » ou le « ss » chuinté comme ont dit de nos jours que le font les Auvergnats. Si l’on assistait à un appel, le Gaulois ne répondait pas « Atsum » mais « Atchoum ». C’est ce qui fait que le nombre de mots latins se sont déformés en français d’une manière différente de leur forme en italien ou en espagnol. Ainsi, le nom latin « caballus » se prononçait à Rome « kaballoum » devient en français « cheval », que « campus » donne « champ » et « canis », « chien », etc…

Pourquoi certains mots ne suivront-ils pas cette règle ? Cela ressort du mystère, et plus probablement d’une évolution tardive et d’origine plus savante. Il en découle une variation des orthographes qui parfois semble erratique, et au second degré, une manière de transcrire un son par une lettre ou un assemblage de consonnes différent.

L’exemple le plus évident est celui de la famille « Bassasson ».

À la fin du XVIe siècle, et au début du XVIIe, l’orthographe est celle avec deux doubles « s ». Puis, on voit ce nom évoluer, le curé écrit ce qu’il entend, et l’on voit apparaître « Bachasson », le « ss » étant remplacé par le « ch ». Mais le son « ch » peut aussi être rendu par une autre lettre et en particulier le « z », et l’on aura alors les formes suivantes :

- Bassasson

- Bachasson

- Bassachon

- Bazachon

- Bachazon

Il y a différentes familles qui portent aujourd’hui l’une de ces formes, et ont pourtant la même origine.

Les voyelles ont elles aussi ce même genre d’évolution, en dehors des mauvaises lectures dont j’ai parlé ci-dessus, et relevant de la linguistique. La confusion entre le « u » et le « ou » est très connue. Le passage du « o » au « ou » l’est moins. Or, c’est une réalité. Le latin « dolor » a donné « douleur », « color » « couleur » etc… Nous allons donc trouver des noms qui à l’origine s’écrivaient avec un « o » et vont provisoirement ou définitivement s’écrire avec le « ou ». Il en est ainsi de « Bocquin » que l’on retrouve sous la forme « Bouquin », « Novellon » devient « Nouvellon » , « Callod » – « Calloud » , « Pernod » – « Pernoud ». Certains conservent cette nouvelle forme, d’autres reviennent à la forme ancienne.

Le nom de famille « Rossillion » nous amène à la même idée. En effet, la transcription du son « lion » ou « ille » est le fruit d’une longue évolution, non terminée à ce jour, et présente selon les régions de sérieuses distorsions. En effet, on prononce « fille » comme si cela était écrit « fiye » mais « tranquille » comme s’il n’y avait qu’un seul « l ». J’ai entendu dans la famille de mon épouse, originaire du Nord, dire « tranquiye » et « fiye » pour « fille ». Beaucoup hésitent, pour parler du poète. Doit-on dire « François Vilon » ou « François Viyon » . Ainsi, pour les « Rossillion » certains curés l’écrivaient avec un « i » après les deux « l », d’autres simplement « Rossillon ».

Nous trouvons la même hésitation en ce qui concerne le « s » que maintenant nous prononçons « ze » devant un « e » muet, ce qui fait la différence entre « rose » et « rosse ». Mais le double « s » disparaît quelques fois, sans que j’ai pu déterminer s’il s’agissait d’une faute de plume, ou d’une évolution linguistique, ce qui est le cas pour le nom « Rosset » que l’on trouve écrit : « Roset » alors qu’il semble bien qu’à l’origine la prononciation était bien le double « s », et que ce changement d’orthographe n’en ait pas modifié la prononciation. À des réflexions qui n’ont que de très lointains rapports avec la généalogie, nous pouvons ajouter des idées sur la manière de parler de nos ancêtres, sur la manière dont notre langue a évolué. Ce sont cependant des idées, qui utilisées en sens inverse, vont aider le chercheur dans ses recherches. Lorsque l’on étudie une famille, il ne faut pas perdre de vue ces éléments d’évolution orthographique que ce soit d’origine erratique ou linguistique.

Les mêmes déformations vont se retrouver dans les prénoms, je passe sur les orthographes fantaisistes qui font écrire « Philiberthe », ou « Marguerite » avec un seul ou deux « t », « Barthélemy » avec un « h » ou sans et un « y » ou un « i ». Mais l’on voit « Françoise » devenir « Francon » puis « Françon », la cédille ne semblant pas avoir été utilisée, au moins à La Biolle, avant le deuxième tiers du XVIIIe siècle. Pour le nom propre, les réflexions faites dans ce paragraphe et celles faites dans le précédent vont se croiser : en effet, le patronyme « Masson » que l’on trouve abondamment n’est alors-t-il pas le même que « Maçon ».

L’usage des noms, des prénoms et des surnoms

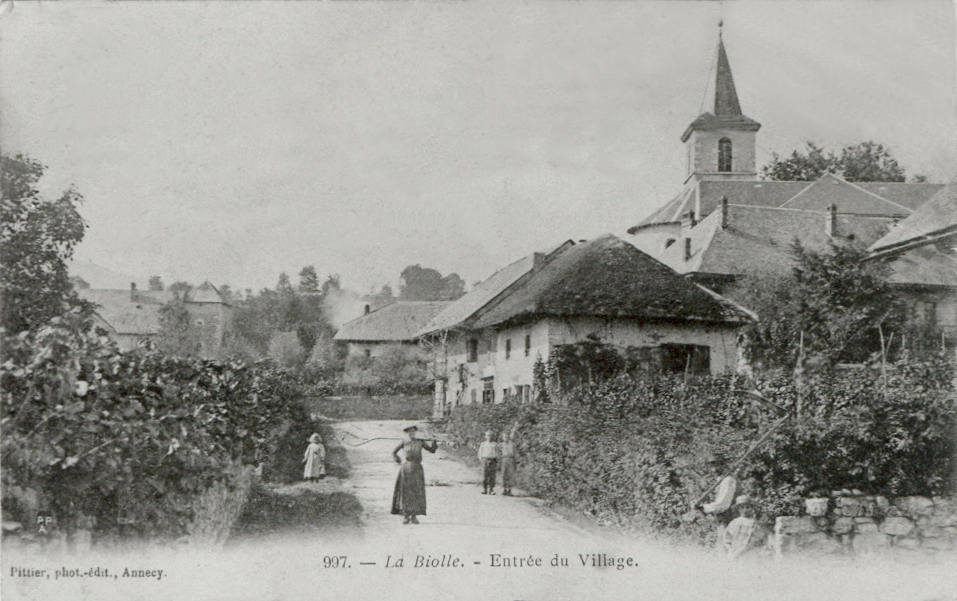

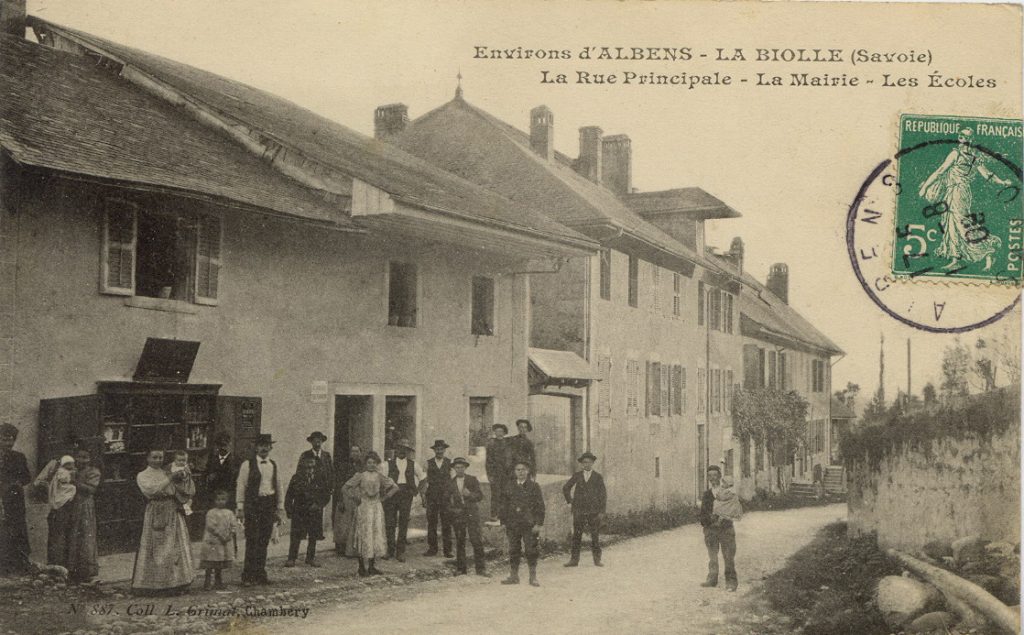

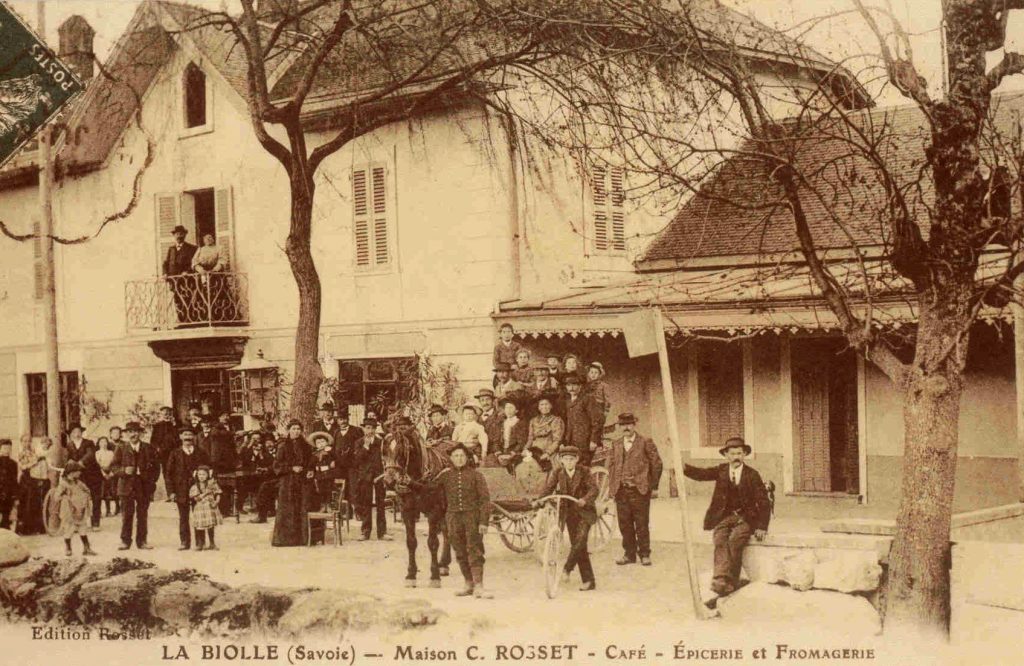

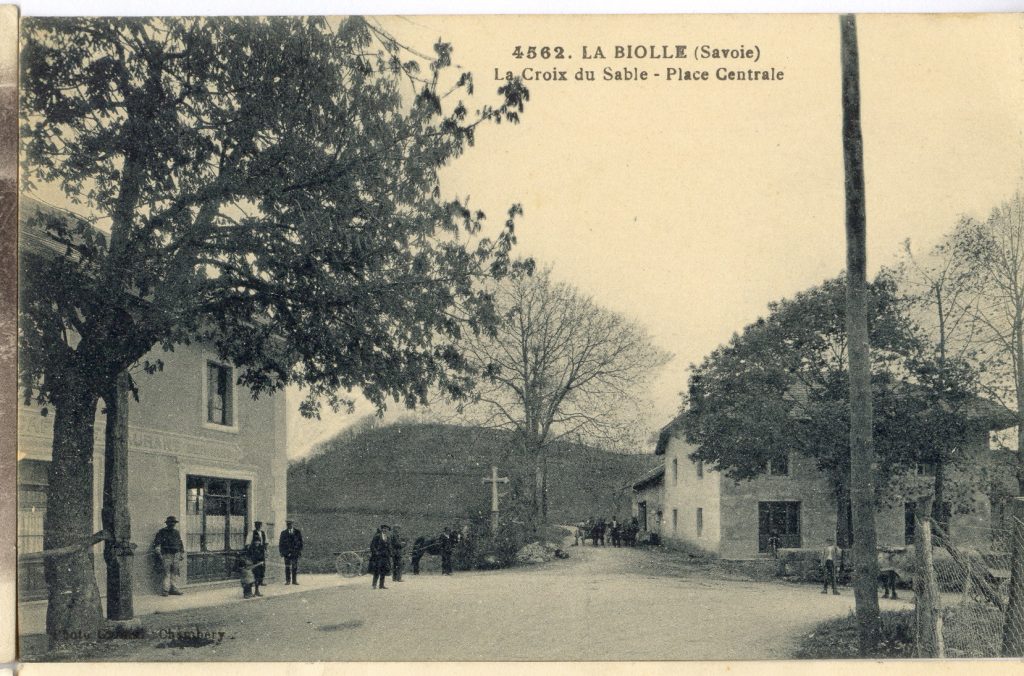

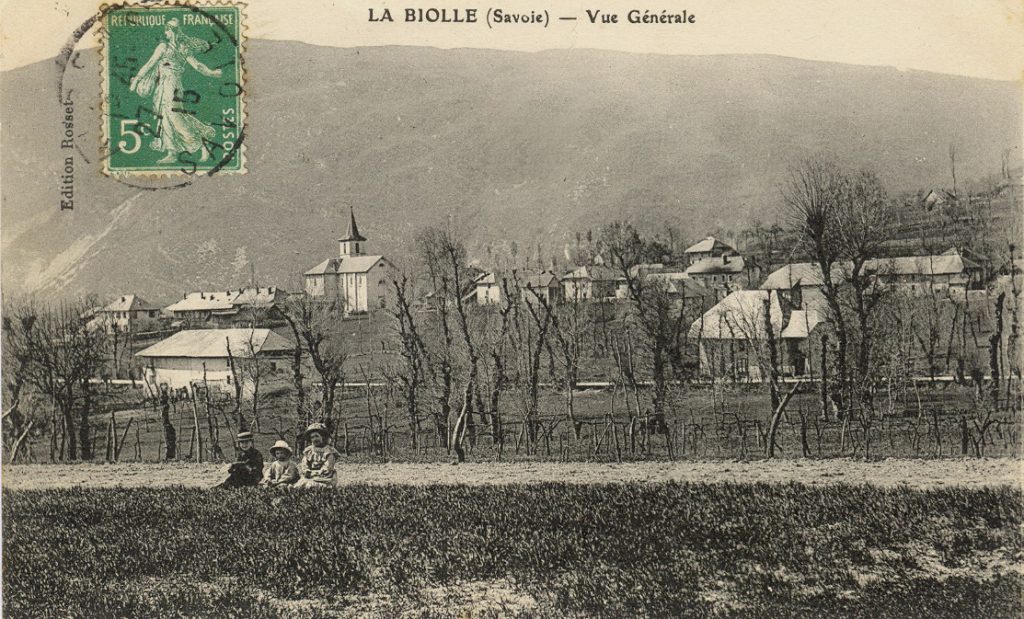

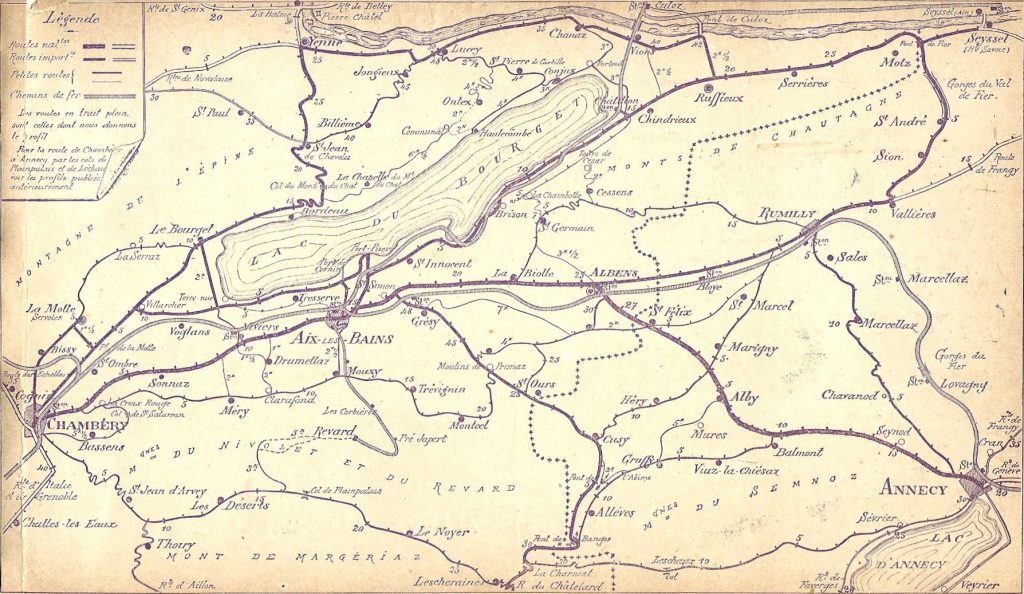

Nous allons ensuite toucher à la sociologie par l’usage des noms, des prénoms et des surnoms. Selon le village étudié, l’usage d’un prénom est plus ou moins fréquent. Ainsi, à La Biolle jusqu’à la fin du XVIIe siècle, le prénom de « Claude » est le plus usité, puis viennent « Antoine » « Philibert » « Jospeh », puis viennent les « Jacques » (orthographié le plus souvent « jaque ») les « Pierre »… Pendant cette même période, on voit que les nobles locaux vivaient en symbiose avec leurs voisins roturiers, et l’on trouve de nombreux mariages mixtes.

Mais aussi le noble est très souvent parrain ou marraine d’un enfant roturier, et vice versa. Cela a une conséquence importante sur les prénoms et leur usage.

En effet, il était de coutume presque absolue de donner à l’enfant le prénom de son parrain ou de sa marraine. C’est pourquoi l’on voit apparaître dans les familles roturières des prénoms qui n’y sont pas en usage habituellement, et l’on voit des enfants s’appeler « Isabelle » « Philippe ». Ces prénoms vont donc se répandre à la génération suivante puisque l’enfant ainsi prénommé va lui-même les transmettre à un filleul ou une filleule. Au fur et à mesure que les ans passent au XVIIIe

« François » était un prénom assez rare (tout au moins à La Biolle) jusqu’à la fin du XVIIe siècle, mais devient de plus en plus fréquent au XVIIIe siècle, d’une part parce qu’il a été transmis par des nobles à leurs filleuls, mais aussi et surtout en raison du culte croissant de Saint François de Salle. Chose curieuse, dans la première période il y avait beaucoup plus de « Françoise » que de « François ». Les nouveaux prénoms, comme les nouveaux patronymes proviennent également de l’immigration, dans le village d’un « étranger » qui peut en fait venir du village tout voisin. Il semble que la plupart du temps le nouveau mari vienne vivre dans le village de son épouse, s’y implante donc, et transmet alors nom et prénoms.

Il était de coutume de donner le prénom du père au fils ainé. Il fallait donc trouver un parrain de même prénom. D’autre part, il semble que chaque famille ait eu, au moins dans les temps reculés, un saint tutélaire, et qu’il fallait donc qu’au moins un enfant porte ce prénom, pour que la protection de ce saint ne s’éteigne pas. Compte tenu de l’épouvantable mortalité infantile, il arrivait souvent que l’on donne à deux frères le même prénom. Comme cela, si l’un deux mourrait, il en restait un. Le chercheur va donc se trouver devant des questions insolubles. Le curé n’estime pas devoir dans son acte, tout au moins au début du XVIIe siècle, indiquer le nom et le prénom de la mère, et par suite, en tous les cas, les liens de parenté, les filiations. On peut donc se trouver devant deux frères portant le même prénom, qui ont chacun un ou deux fils portant encore le même prénom… le peu qu’il y ait une grosse différence d’âge, il devient impossible de savoir qui est qui… J’ai trouvé à Allèves un acte de mariage qui est celui de François Dagand, fils de François Dagand, avec Françoise Dagand, fille de François Dagand, le curé s’appelait lui aussi François Dagand, et le notaire rédacteur du contrat François Dagand. L’on peut alors souhaiter bien du plaisir au chercheur, surtout lorsqu’on sait que j’ai vu également deux frères portant le même prénom se marier avec deux femmes ayant entre elles le même patronyme et le même prénom, sans que l’on puisse distinguer quel était leur lien de parenté, le lien entre les deux maris que j’ai qualifiés de frères, n’étant même pas certain.

On trouve une liste de baptêmes entre 1792 et 1812, dans le désordre, de toute évidence refaite après coup. Puis l’on retrouve des actes dont beaucoup font double emploi avec les précédents. Il est remarquable que pendant toute cette période, la majorité des actes relatent que le baptême est donné « à la maison », ce qui tendrait à prouver que ce sacrement était clandestin, le plus souvent administré par un membre de la famille. Alors que la tradition voulait que les enfants soient baptisés le jour même de leur naissance, et parfois au plus tard le lendemain, pendant cette période l’on trouve de grands écarts entre la naissance et le baptême allant de quelques jours à plusieurs mois. Tout cela démontre, à mon avis, la très grande résistance de la population savoyarde à l’agnostisme, à l’anticatholicisme de la Révolution.

Mais si dans les registres de La Biolle, je n’ai que peu retrouvé d’éléments historiques, il y a, à la fin du registre de 1793, une page relatant en deux paragraphes différents deux évènements qui se sont passés précédemment. C’est soit une page collée par la suite, soit une recopie tardive. L’un relate la rigueur de l’hiver 1764-1764, mais l’autre est forcément postérieure à 1781. Il est très intéressant de voir que, tant en Savoie qu’en France, la « corvée » était mal perçue, ce qu’indique le rédacteur « qui ont coûté des journées à la paroisse… » Ce qui m’inquiète le plus c’est que ce texte est signé « Genet curé de La Biolle », alors que je n’ai pas trouvé ce nom dans les autres actes. De 1762 à 1781, le curé se nomme Corbet, nous avons après Galliot, Rioutard, mais pas de Genet. Peut-être alors est-ce le nom de Corbet qui a été mal compris et mal transcrit dans cette copie que j’ai déjà qualifiée de tardive. Cette tardivité est d’autant plus plausible que c’est le second paragraphe qui parle de l’hiver 1764-1765, alors que sa conception est antérieure au premier. Il est très instructif de constater que la route de Chambéry à Genève date de la même époque que la restructuration totale du réseau routier en France par Louis XV. Le côté « bricolage » de la construction et de l’entretien est également remarquable. L’orthographe du mot « Tems » au lieu de « Temps » et de « Acqueduct » démontre une date de rédaction qui est bien le dernier tiers du XVIIIe siècle. Le deuxième texte nous apprend que cet hiver-là, il y avait à La Biolle et dans les environs à peu près six mètres de neige. La météo avait déjà ses fantaisies, mais c’est à cette même époque que les chroniques nous apprennent que le vin gelait dans les verres sur la table du Roi à Versailles. L’altitude de La Biolle est de 385 mètres, pensons alors que ce devait être la hauteur de neige sur les montagnes voisines.

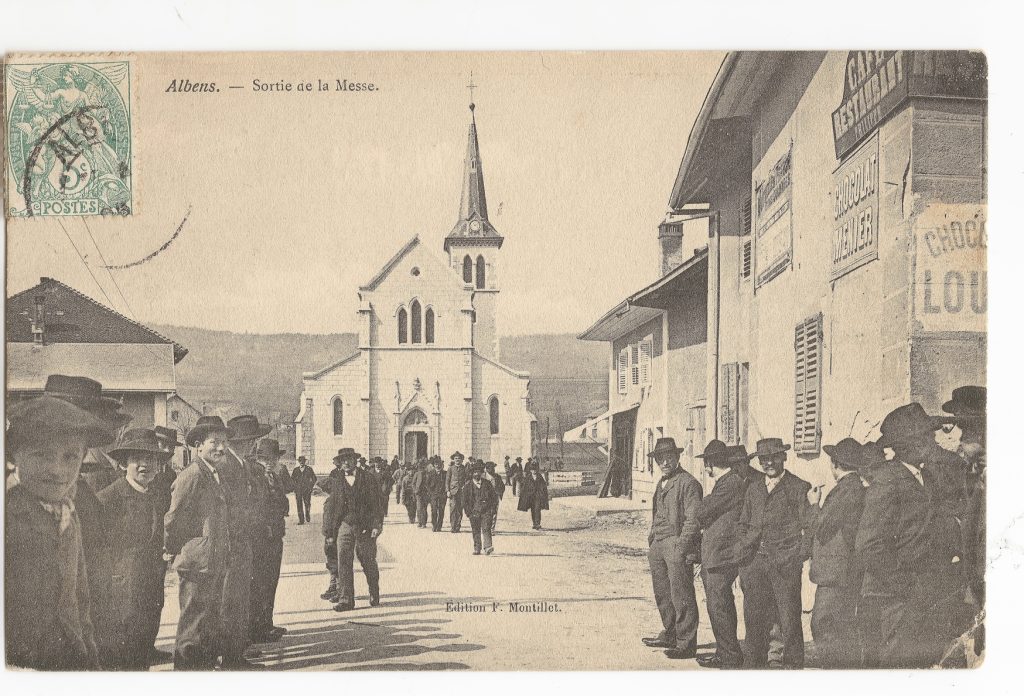

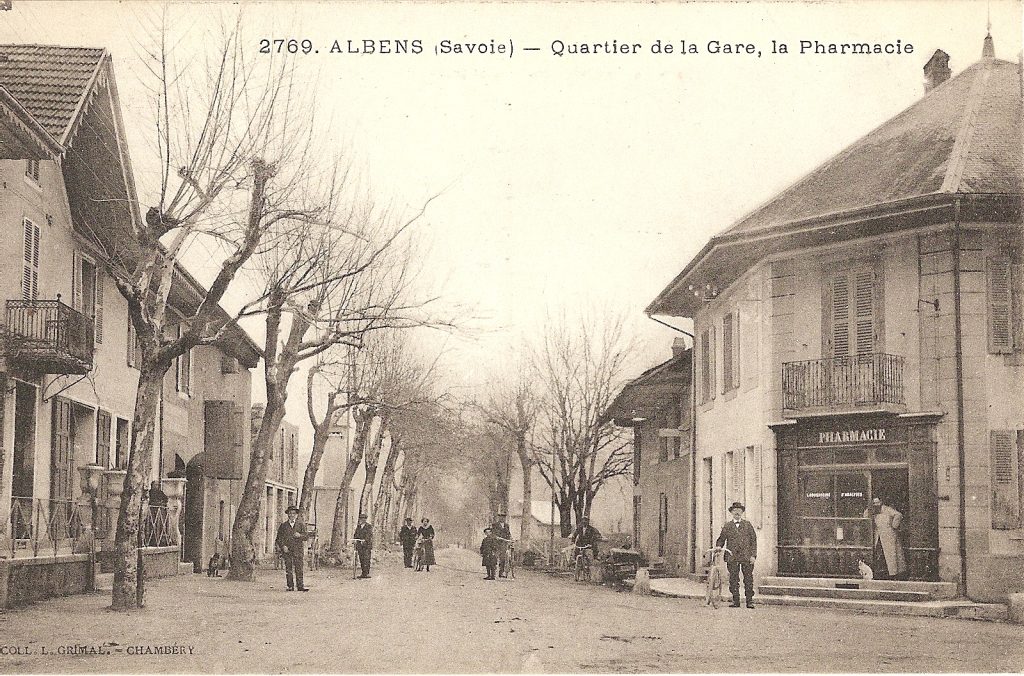

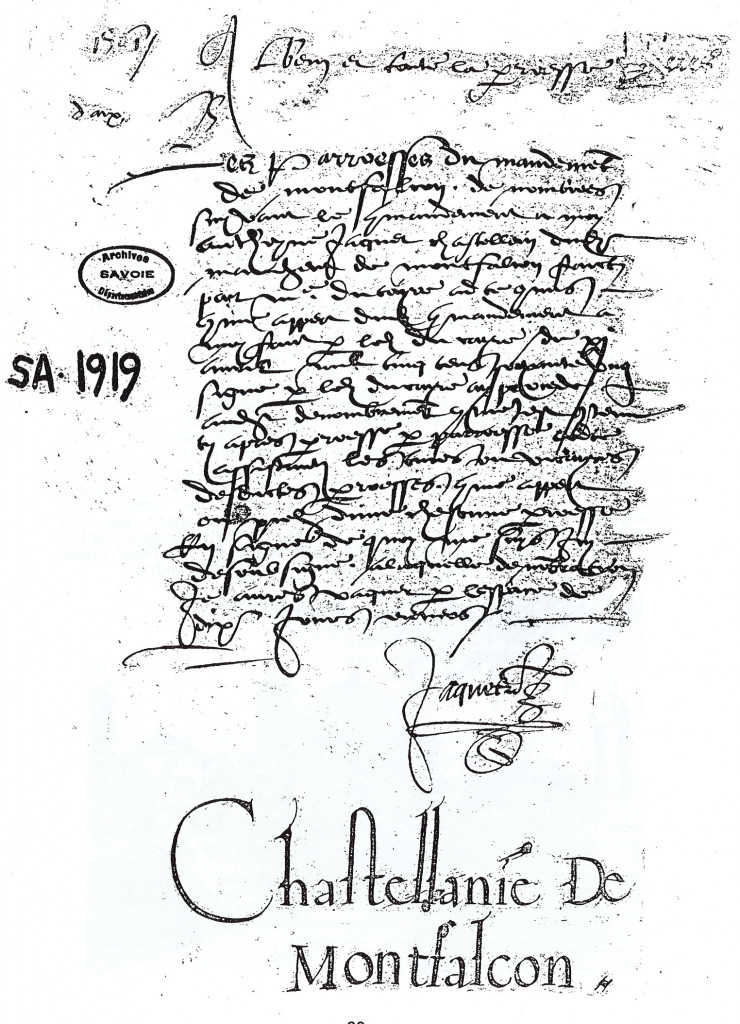

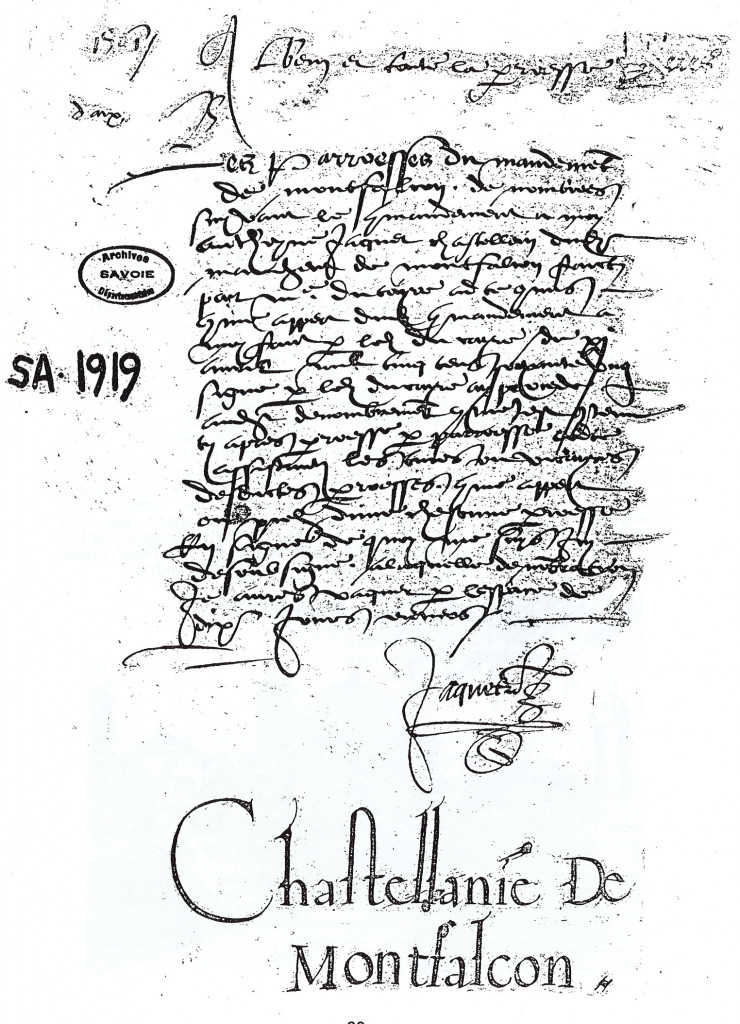

Ces professions peuvent se retrouver dans le surnom comme pour « Mermet dit Pâtissier » (Albens), et pour mon plus ancien ancêtre connu, l’honorable Jacquemoz Mermet, mercator à Collonge, paroisse d’Albens (Dénombrement de la Savoie 1568 et acte de naissance de sa petite-fille, fille d’Aymond, à la Biolle).

J’ai été très surpris de trouver à la Biolle, et ce pour toute la période étudiée, une grande fréquence de naissances multiples. Il y a pour ce village, petit à l’époque en nombre de « feux », plusieurs naissances de jumeaux par an. Une fois même, il y eu des triplés. C’est une moyenne bien plus importante que ce qui est admis habituellement par les statistiques. En outre, ce sont pour la plupart du temps, de « faux jumeaux », c’est à dire un garçon et une fille. Certains prétendent que de donner naissance à de vrais jumeaux est héréditaire, alors que la naissance de faux jumeaux est un accident. La multiplication de ces naissances multiples dans ce village pourrait nous faire penser le contraire. Mais laissons le soin aux biologistes de donner leur avis.

Dans la plus part des actes, dans d’autres paroisses, il est habituel de voir le nom des femmes ou des jeunes filles précédé par l’article « la ». Or, dans les actes de La Biolle, nous ne trouvons cet emploi que dans les actes de mariage, et jamais dans les actes de baptême, que ce soit pour désigner la mère ou nommer la marraine.

Les naissances illégitimes sont finalement assez rares, à peine une par an en moyenne. Et ce sauf une année où il y en eut quatre, dont la dernière est celle d’un enfant « donné » au très noble seigneur de la Balme par la très noble demoiselle de Montfalcon… la plume de ce pauvre curé en tremble encore sur le registre.

Le microfilm que je suis en train de dépouiller comporte un grande majorité de baptêmes, et assez peu de mariages ou de décès.

Cela nous permet cependant de constater une très forte endogamie, et une mortalité infantile gigantesque : enfant mis au sépulcre sans prénom, décédé en même temps que sa mère morte en couches, beaucoup de décès avant cinq ans. Ensuite, les décès de jeunes gens, entre cinq et vingt ans, sont assez fréquents et probablement dus à des maladies maintenant pratiquement éradiquées comme la typhoïde, la diphtérie, l’appendicite.

Les décès sont ensuite plus espacés, puis redeviennent plus nombreux entre 45 et 60 ans. Il est parfois, mais rarement, indiqué la cause de la mort ; nous trouvons, de temps en temps : « mort subitement ». Si l’on croit le devoir de noter, peut être est-ce que cela était assez rare, qu’en général la mort était prévue, et que finalement les crises cardiaques surprenaient. En revanche, ceux qui survivaient étaient solides, et alors les octogénaires ne sont pas rares. C’est ainsi que pour l’un de mes ancêtres, à Allèves, il est indiqué lors de son décès « âgé d’environ 100 ans », bien que dans le même registre figure sa naissance… 104 ans avant.

Les noms et les surnoms ont aussi leur signification sociologique. À l’origine, il n’y avait que des surnoms, qui deviennent noms patronymiques. Ces surnoms caractérisent un homme par une tare : « Bossu », un métier : « Bouvier », un état social : « Grangier », « Bourgeois », un origine géographique : les « Savagny » habitent le hameau de « Savigny », les « De L’Orme » habitent le hameau « L’Orme » ou « Lorme ». Mais, en revanche, il est certain que ce sont des patronymes qui donnent leur nom à un hameau comme les « Blanchard » qui habitent « Chez les Blanchard », hameau qui devient par la suite simplement « Les Blanchard ». Le même phénomène existera pour les « Michaux ». Très souvent, Les patronymes étant en nombre limité dans un village, et il faut distinguer les différentes branches portant ce même nom. Ainsi, l’on peut remarquer que bien souvent, l’on ajoute au patronyme du mari le nom de l’épouse. Il y a à La Biolle des « Curtllin » et des « Berthelet ». L’on va donc avoir des « Curtellin » dit « Berthelet » à Albens, j’ai des « Mermet dit Dagand » alors qu’à Allèves, à chaque génération il y a un mariage entre ces deux familles.

Dans tous les actes que j’ai dépouillés ce jour, j’ai pu constater que rarement n’étaient indiqués les professions, sauf quand elles paraissent être particulièrement importantes ou honorables. C’est ainsi que je trouve « Ex garde du corps de Monseigneur le Roi de Sardaigne », et pour des parrains venant de Chambéry « Avocat », « Procureur au Sénat de Savoie » ; en revanche, l’on trouve certaines professions comme « Notaire », « Cordonnier », « Maréchal ». Il est vrai, qu’à cette époque, le notaire était un intermédiaire indispensable, et servait en fait d’écrivain public, et que dans un pays de culture, le maréchal était indispensable pour ferrer les bêtes, et le cordonnier pour fabriquer ou réparer les harnais.

Les registres paroissiaux et l’histoire locale

Les réaction de la population aux tourments historiques se retrouvent dans les registres paroissiaux. Je l’ai vu dans d’autres endroits, mais à la Biolle, il n’y a aucun commentaire. Cependant, il est possible de penser qu’il y avait peu de républicains car dans les actes, il est écrit : « l’an mil sept cent nonnente trois, l’an deux de la république française et le 6 juin ». Ce qui indique que l’on veut bien, du bout des lèvres, faire allusion au calendrier républicain, mais que l’on conserve le nom du mois. Cette même année, il y a changement de curé. Il ne doit pas être assermenté. Il se qualifie lui-même de « curé provisoire ». Ceci est d’autant plus évident que pendant cette période, on apporte des enfant à baptiser de paroisses voisines, Albens, Grésy, Saint Germain… Une autre étude, dans d’autres documents devrait nous permettre de comprendre si les prêtes avaient disparu dans les autres paroisses, ou si l’on préférait faire baptiser ses enfants par un « réfractaire ». Les derniers actes de baptême datent de février 1793, puis c’est l’incohérence, jusqu’à la fin de l’Empire.

Je rapporte ci-après les deux textes :

La route de Chambéry à Genève

« L’on a commencé les chemins nouveaux de Chambéry à Genève dans le commencement de septembre 1762 et l’on y a fait des ponts et des acqueducs en bois qui ont duré environ dix ans, ensuite on les a raccommodés de temps à autres jusqu’au commencement de juillet 1781 que l’on a fait des ponts en pierre qui ont coûté des journées à la paroisse de la Biolle qui a eu ensuite celle de mor… (?) et celle d’aider. »

La neige en 1765

« L’hiver de l’an 1764 à 1765 a été l’un des plus longs et des plus rigoureux malgré que le vent du nord a presque toujours régné, il est tombé à la Biolle cinq ou six fois à peu près jusqu’à deux pieds et demi de neige chaque fois, et du 29 au 31 mars, deux fois encore un pied de neige, le 1er avril depuis midi jusqu’à la nuit, 1765 le trois, une neige si abondante que le quatrième auquel a été renoncé (à) la fête de l’annonciation et l’on a pu traverser la châtaigneraie ni à pied ni par conséquent à cheval pour rendre la … (?) a continué jusqu’au 19 avril où l’on a commencé à … (?) avoir fait le passage à force de bois. »

Comme on le constate, lire et dépouiller ces actes, c’est non seulement construire un instrument de travail pour le chercheur, mais c’est surtout, et pour moi d’abord, entrer dans la vie d’un village, y trouver la chronique de la vie de nos ancêtres, et même parfois une explication de la Grande Histoire.

Robert Mermet

Avocat au Barreau de Paris

Article initialement paru dans Kronos N° 7, 1992