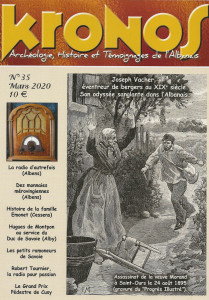

Le but de ce récit n’est pas de retracer avec des éléments connus et déjà utilisés par des savants aussi respectables que Jean Secret ou Zoltan Etienne Harsany, toutes les péripéties de l’existence de la Princesse d’Aix-les-Bains, Marie Lætitia de Solms-Bonaparte, qui a, au siècle dernier, donné à la cité thermale un incomparable éclat.

Il s’agira ici davantage de montrer, par un stratagème que l’auteur estime intéressant, qui était le Vicomte d’Albens, pseudonyme utilisé par la princesse pour signer quelques-uns de ses ouvrages.

Car, si la vocation de Kronos est de découvrir et de faire connaître le passé de l’Albanais, sa revue ne doit pas devenir un fourre-tout où le moindre prétexte suffirait pour y introduire n’importe quel pédantesque magma. La forme utilisée par l’auteur a obtenu sa préférence, car elle semble ajouter à l’aspect vivant et dynamique de la Société et de sa revue. Pour ce qui est de la qualité du résultat, seuls les fidèles lecteurs de Kronos, comme les nouveaux, en seront juges.

Les libertés prises par l’auteur quant à la création de cet écrit et les extrapolations nécessaires à l’harmonie du tout, respectent pleinement les données historiques précises fournies par les travaux sérieux de ses prédécesseurs.

Mémoires albanaises d’un illustre inconnu

En 1858, après bien des années passées à courir la muse et le jupon à travers toute l’Europe, nanti d’un confortable viatique, je fus rappelé au pays natal par l’annonce du décès paternel. Aîné de la famille, je me vis obligé de laisser là frasques et courtisanes pour rejoindre expressément le domaine familial où d’urgentes affaires nécessitaient ma présence.

Médiocre poète et solide épicurien, j’avais conservé une tendre affection pour la famille dont j’étais issu.

Bien qu’alarmé et inquiet, je ne me laissais, sur le chemin du retour, d’admirer la fraîcheur et la richesse de ma Savoie, et surtout la douceur vallonnée de l’Albanais aux monts couronnés d’épaisses forêts.

Les affaires m’occupèrent toute la fin du printemps et une partie de l’été. Puis, une fois que leur fastidieux bourdonnement se fût tu, le vide morne de la verte campagne ne me convint plus et il me fallut aller chercher quelque animation hors de là.

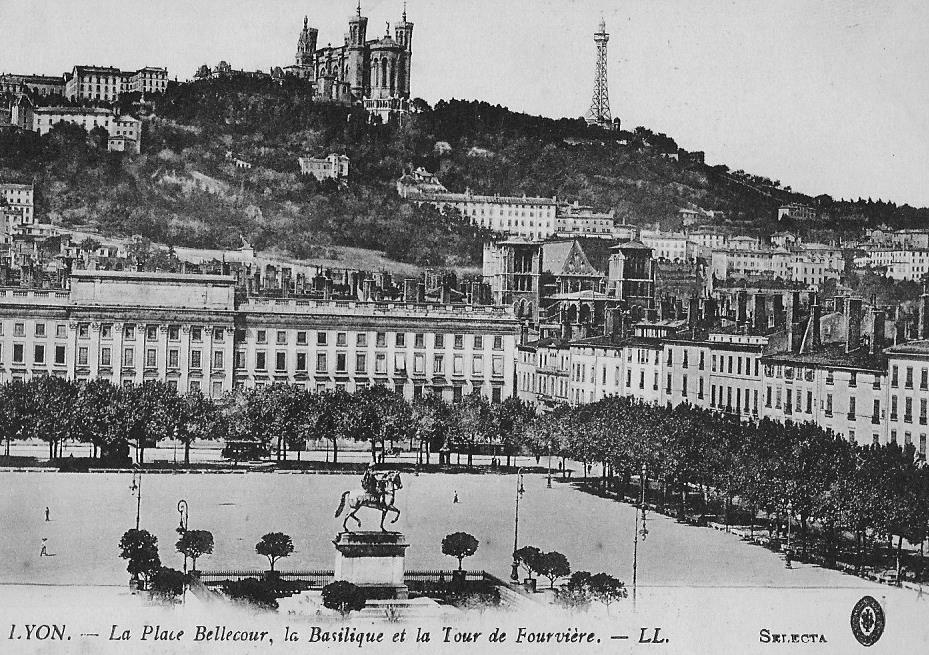

Aix-les-Bains n’était guère éloigné d’Albens que de quelques lieues, et par un beau matin je décidais de m’y rendre, ayant ouï dire qu’il s’y trouvait une société des plus brillantes.

Hors ça, un matin de quinze août sonnant, les cloches de la cité battant dru le fer d’un ciel délicieux, j’entrais d’un pas allègre dans les rues animées, lorsque je croisais un copieux cortège tout riant et chantant, chargé de roses blanches, qui fila devant moi, me laissant étonné.

– « Ventre bleu, me dis-je, le cimetière n’est point de ce côté ! Où courent donc ces braves gens ? »

Un bourgeois passant l’air point pressé, je fis donc la question.

– « Ah l’ami, répondit-il enchanté de ma curiosité, vous n’êtes point d’ici pour l’ignorer encore ! C’est aujourd’hui la sainte Marie, et le cortège s’en va porter à la princesse ces myriades de fleurs qu’il dépose à ses pieds. »

– « Princesse ? répondis-je incrédule, quelle princesse ? »

L’autre me dévisagea, surpris puis goguenard.

– « Venez donc vous asseoir dessous la tonnelle de cet estaminet, invita-t-il. Je m’en vais vous conter tout ce qu’il faut savoir. »

Et, devant deux absinthes, j’écoutai mon bavard.

– « Voici cinq ans déjà, en notre bonne ville, la petite-nièce de Napoléon est venue s’établir avec son frère, Lucien Napoléon et son enfant, Alexis. Petite-fille de Lucien Bonaparte, elle a fui une France où Louis Napoléon ne voulait plus d’elle : foncièrement libérale, elle intriguait contre la politique de ce cousin qui se refusait à la considérer comme de la famille.

En effet, elle est née en Irlande en 1831, à Waterford, d’un diplomate anglais, sir Thomas Wyse, et de Lætitia Bonaparte.

Élevée à Paris, dans les jupons de Madame Récamier, elle y a reçu une éducation des plus brillantes : Chateaubriand, qui lui a appris à lire, s’écriait d’elle « c’est une enfant de génie ! »

Lamartine, notre grand poète, lui a enseigné les vers, George Sand, la dame de Nohant, le roman ; Chopin et Rossini la musique ; Béranger la critique ; Pradier la sculpture ; Daumier la caricature ; Revillon le journalisme !

En 1848, elle a épousé un riche aristocrate wurtembourgeois, Frédéric de Solms.

L’insensé l’a délaissée pour les Amériques, où il est encore.

Dans son salon parisien, outre les célébrités susnommées, on trouvait Hugo, Lammenais, Nerval, Alexandre Dumas qui d’ailleurs vient souvent ici la voir, Eugène Sue, Sainte-Beuve… »

« L’exil l’a chassée chez nous, mais beaucoup l’on suivie ici, maintenant, ce n’est plus qu’hommes du monde, marquis, comtes, princesses !

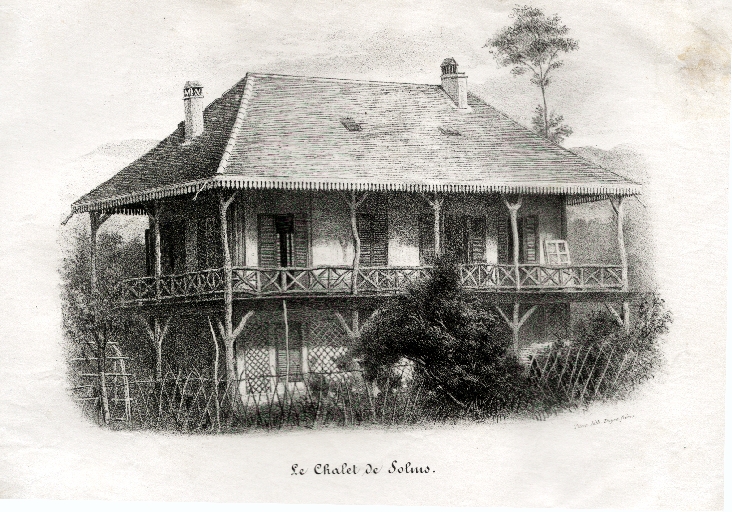

Elle a fait construire un chalet, la première année (1853), puis un petit théâtre, la seconde (1854).

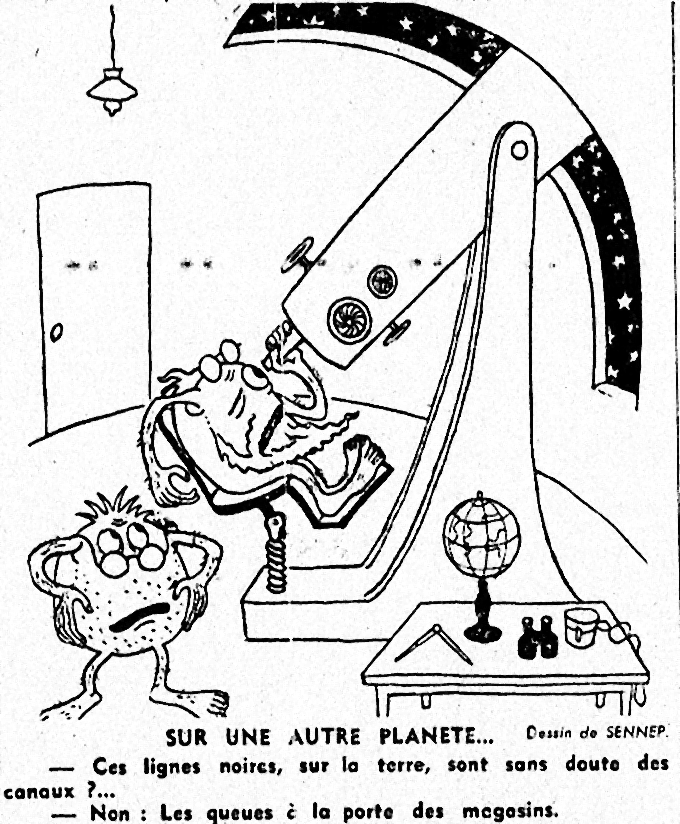

Tout ce monde y joue les pièces qu’elle écrit en « six jours pour les jouer le septième » ; ces pièces se nomment « Quand on n’aime plus trop on n’aime plus assez », ou bien encore « Aux pieds d’une femme ». Elle écrit des romans, des vers, dessine, sculpte et vient même de créer une revue « Les Matinées d’Aix » où s’exprimaient littérature, philosophie et potins.

Si elle trouve un malin plaisir à épater les bourgeois, le produit de ses œuvres ne s’en va pas moins aux pauvres, pour qui elle est une providence. Ce sont eux que vous venez de voir passer en cortège, lui offrir des gerbes immaculées et l’applaudir dans une liesse chaleureuse. Elle va faire déboucher quelques bonnes bouteilles et donner ce soir, à ses amies, une fête remarquable, en l’honneur de la sienne.

Ah ça, l’ami, la princesse est un grand bonheur pour notre bourgade, elle en fait le charme et la gloire.

Et n’allez pas croire qu’elle ait pour autant cessé la politique ! Elle ne reçoit pas moins que le Roi lui-même, Victor Emmanuel II, des ministres italiens, Garibaldi en personne, le prince de Polignac, et nombre de patriotes hongrois, italiens, irlandais… On mène ici grand train contre la politique annexionniste de la France. La princesse craint sans doute la colère de son impossible cousin, et soutient les vues adverses. »

Voyant que le brave homme entrait dans un domaine où je n’entendais goutte, je terminai d’un coup mon verre, le remerciant vivement et me retirait, intrigué, attiré par cette remarquable femme autant que soulé par le flux verbeux de mon interlocuteur et l’absinthe.

Après quelques pas méditatifs dans les rues assoupies de soleil, je résolus de prendre des dispositions pour la voir. Mon renom d’homme de lettres me serait sans doute de quelque utilité.

Au bout de quelques jours, je parvins à me faire introduire au Chalet.

Elle était seule, dans un déshabillé qui me fit frémir. Allongée dans une bergère, elle était petite, très belle, les yeux pervenche sous une brune coiffure où d’opulentes nattes s’enroulaient à la grecque en faisant ressortir la blanche pureté de son front.

Sous des sourcils arqués, ses cils longs et royaux voilaient l’azur de son regard qui me contemplait, souriant à demi. Son pied, plus petit que la main effilée, était replié sous elle et faisait ressortir la grâce d’une taille fine et d’un sein dont la pudeur ne s’était pas envolée. Elle me tendit sa main ferme, délicate et blanche et me demanda d’où je venais.

– « D’Albens », lui répondis-je, quelque peu troublé par la douceur de sa voix.

– « Ah ça ! Cher ami, répliqua-t-elle égayée, c’est de ce charmant village que j’ai tiré un pseudonyme pour quelques-uns de mes ouvrages ! »

Nous nous mîmes alors à converser sur l’écriture, elle me montra ses œuvres, me demandant mon opinion. Point de chef-d’œuvre, mais un fouillis de choses intéressantes et évocatrices.

Elle me montra également des articles, biographies, études, vers et même un poème héroïque, « La Dupinade », qu’Hugo n’avait pas dédaigné dédicacer ! Elle ne me cacha pas son admiration pour l’exilé de Guernesey.

Elle m’avoua également son goût pour les promenades sur le lac ou dans les environs, Tresserve, Saint-Innocent, Albens, Alby, à Hautecombe où elle tentait de retrouver l’inspiration du grand Lamartine.

Tout au long de la soirée, je ne pus qu’admirer cette nature délicate et sensitive, généreuse, bonne et loyale. Cependant, la coquette perçait parfois dessous, et ses sauts du coq-à-l’âne indiquaient une frivolité qui n’était pas pour me déplaire.

Belle comme un ange, elle devait provoquer de terribles passions pour ensuite s’en amuser cruellement. Moi-même, aussi blasé qu’un Valmont (1) ou un Dolmance (2), n’était pas à l’épreuve de ses gestes alanguis, de son regard bouleversant ni de la voix issue de ce corps ravissant.

L’heure avançait, je pris congé ; elle ne me retint pas.

Mon retour au domaine fut, comme ma nuit, enchanté de songes et de rêves délicieux.

Las, je ne devais plus la revoir. Appelé en Allemagne pour une publication de poèmes, je fus pris par un tourbillon qui m’éloigna pour longtemps d’Albens et d’Aix. Je n’y revins, exceptionnellement, qu’en 1902. Je sus seulement, de loin en loin, quelques nouvelles de la princesse Beauté, comme l’appelait Lammenais, nouvelles que je gravais dans ma mémoire avant de les transcrire ici même.

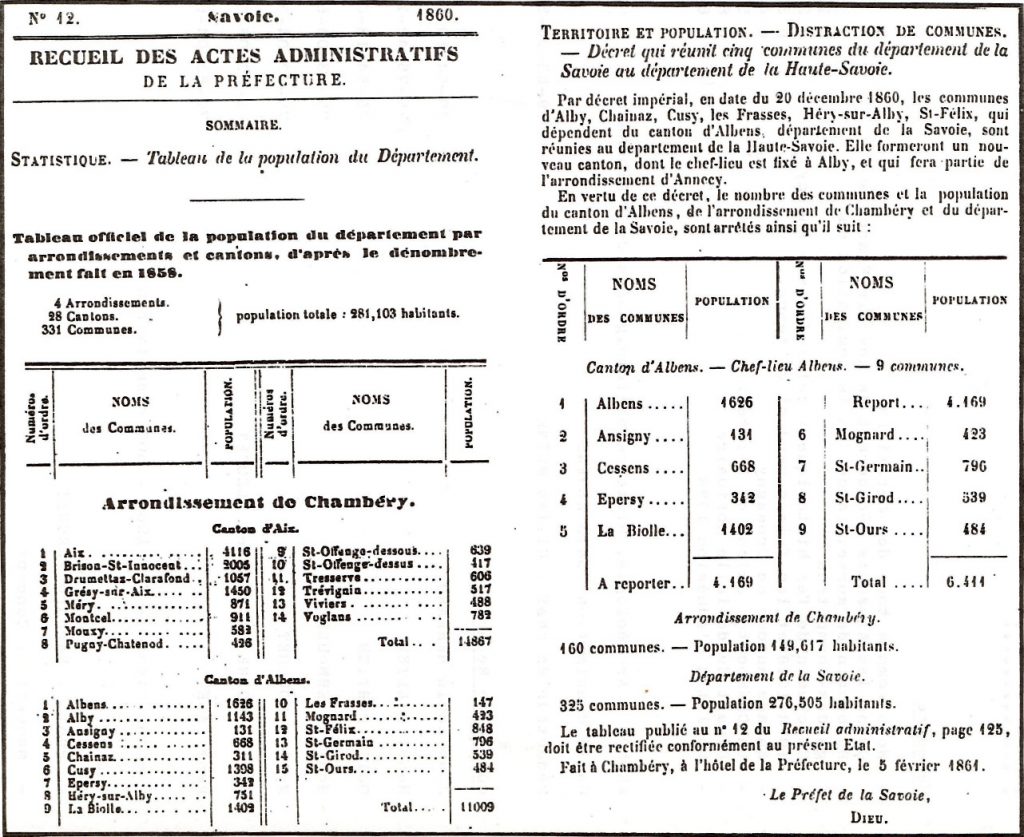

En 1859, le « Vicomte d’Albens » voyagea beaucoup, principalement en Italie. Après l’Annexion, en 1860, Napoléon III l’autorisa à revenir à Paris. Les intercessions de Sainte-Beuve en sa faveur avaient payé. Elle reviendra l’été à Aix. À Paris, elle rouvre salon, sous haute surveillance : Morny et Persigny l’avaient à l’œil. Rue des vignes, aux champs Elysées, elle reçoit De Boissy, Lefèbvre, Mérimée, Dupin… Cependant, incorrigible, elle ne tarde pas à se répandre en articles retentissants, en aventures et en frasques irritant l’autorité qui la réexila à Aix dès 1862. En 1863, elle y créera « Le Journal du chalet ». Au début de cette même année, son mari revient des Amériques, pour mourir à Turin, lui léguant toute sa fortune. Le 3 février suivant, elle épouse, à 32 ans, un homme connu à Turin en 1859, Urbain Rattazzi, ministre plénipotentiaire de Cavour. En 1864 et 65, Napoléon III l’expulse de France. Elle crée encore « Les Soirées d’Aix » ; puis voyage de Turin à Florence, faisant la joie de tous les salons, le sien même, dans cette dernière ville étant très couru. Ses extravagances sont au goût du jour. En 1871, lui naît une fille Isabelle Roma. Soutenant la cause de l’Italie, Marie Lætitia fonde la même année « Le Courrier de Florence », « Les Matinées Italiennes ». En 1873, c’est la « Cara Patria » qui voit le jour. Son mari, actif fondateur de l’unité nationale, décède peu après. En 1877, à 46 ans, elle épouse, en troisième noces, Don Louis de Rute (1844-1889), député au Cortes espagnol. Suivant son nouvel époux, elle fonde à Madrid un salon luxueux, éclatant, au large rayonnement intellectuel, puis en 1883, une revue « Les Matinées Espagnoles ». Mais elle ne reste jamais longtemps loin de France où elle met au monde, en 1885, à Trouville, une fille, Lola (Lætitia Dolores Isabella Marguerite).

L’enfant mourra trois ans plus tard, le 14 septembre 1888, à Aix-les-Bains, écrasée par un omnibus, rue de la Gare. Elle sera enterrée à Aix-les-Bains, où sa tombe existe toujours, ornée d’un buste sculpté par sa mère.

En 1889, Rute meurt. Nombre de ses amis ont également disparu. Seule, elle trouve encore la force d’écrire dans « La Revue Internationale », où elle exprime son libéralisme et sa foi dans un idéal de justice et de paix. En 1897, elle assiste, à La Haye, au premier congrès pour la paix.

Marie Lætitia Bonaparte de Solms-Rattazzi-Rute est morte à Paris en 1902, âgée de 71 ans, le 6 février. M’y étant trouvé, j’appris la nouvelle avec consternation. Ayant exigé d’être ensevelie à Aix-les-Bains, son corps y fut transféré le 8. Je le suivis, la tête pleine d’un certain jour de 1858. La cérémonie a eu lieu dans l’indifférence générale, par une triste, froide et maussade journée d’hiver.

Trente personnes à peine, desquelles j’étais, suivirent le corbillard. Quelques-unes d’entre elles y avaient déposé, avec émotion, des gerbes de roses blanches.

Elle repose toujours au côté de sa fille, celle qui a donné à Aix-les-Bains ses fastes disparus.

Les gens d’Albens ne sauront lui en vouloir de s’être érigée, à leur insu, Vicomte de leur pays.

Tranquillement endormie dans la poussière des siècles, la Princesse méritait bien l’humble hommage de ces lignes, et d’être connue d’eux à travers Kronos.

Gilles Moine

Article initialement paru dans Kronos N° 3, 1988

Ce poème de François Ponsard, dramaturge lyonnais, parut en 1858 dans les « Matinées d’Aix ».

Il révèle, outre la cour assidue que l’auteur faisait à la princesse, l’emprise que celle-ci exerçait sur ses sigisbées.

La ferme d’Albens

À Madame de Solms

Voyez cette blanche maison

Dont le toit sous les arbres fume,

Un jardin qui clôt un buisson

Des carrés où croît le légume

Un verger planté de pommiers

Dont les pommes tombent dans l’herbe

Une aire étroite où les fermiers

Battent en cadence la gerbe ;

Sous le jardin un ruisseau clair,

Où la laveuse qui se penche

Blanchit le linge qu’au grand air

Elle fait sécher sur la branche ;

Des champs de maïs chevelus

Que pendant l’hiver on égrène ;

Voilà tout : que faut-il de plus ?

Tout ce qu’enferme le domaine.

Ah ! Qu’il serait bon d’oublier

L’univers en cette chaumière ;

J’en voudrais être le fermier

si vous en étiez la fermière.

François Ponsard

1859

Notes annexes

(1) Valmont : héros cynique des « Liaisons dangereuses » de C. de Laclos

(2) Dolmance : libertin dans « La Philosophie dans le boudoir » de Sade

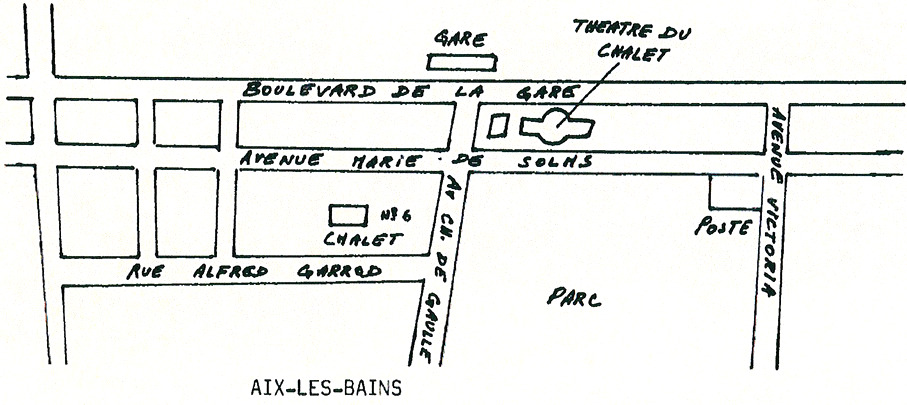

– Le chalet de Marie de Solms existe toujours : on peut le voir au 6 de la rue Alfred Garrod, deuxième à gauche en montant depuis la gare l’Avenue Charles

de Gaulle.

– Son théâtre était à l’emplacement des actuels Hôtel International et Hôtel de la Cloche, rue Marie de Solms.

Bibliographie

– Jean Secret, « Madame de Solms-Rattazzi et groupe littéraire en Savoie sous le second empire »

– Zoltan Étienne Harsany, « Marie de Solms, femme de lettres »

– Les Matinées d’Aix

– divers ouvrages de la Princesse

Ces livres sont disponibles à la bibliothèque Lamartine d’Aix-les-Bains.