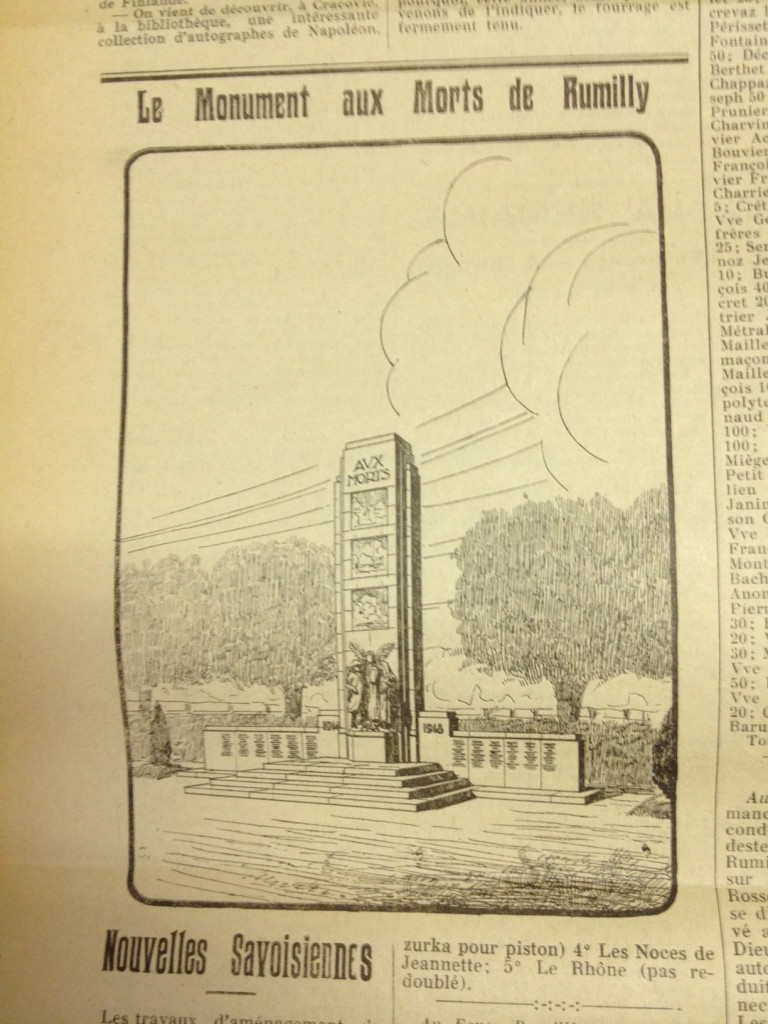

Partout dans l’Albanais, quand la démobilisation des poilus s’achève et que s’ouvre le temps des monuments aux morts, on voit les fanfares reprendre du service.

Dès novembre 1919, la fanfare de Gruffy est de sortie pour le défilé en l’honneur des démobilisés. La situation est identique deux ans plus tard à Albens pour l’inauguration du monument aux morts, les sapeurs-pompiers ouvrant la marche, « la fanfare jouant des marches funèbres » comme le précise le Journal du Commerce. À Saint-Félix en 1922, c’est la fanfare d’Alby qui prête son concours et à La Biolle ce sont les cliques de la commune qui exécutent les sonneries.

Ces formations musicales avec tambours et clairons comme à Albens interprètent selon les circonstances des marches militaires, plus souvent des marches funèbres, parfois une « andante » et bien sûr à la fin de la cérémonie l’hymne national. On est loin de la Belle époque quand la fanfare d’Albens donnait concert place de la gare avec au programme valse, marche, polka et mazurka.

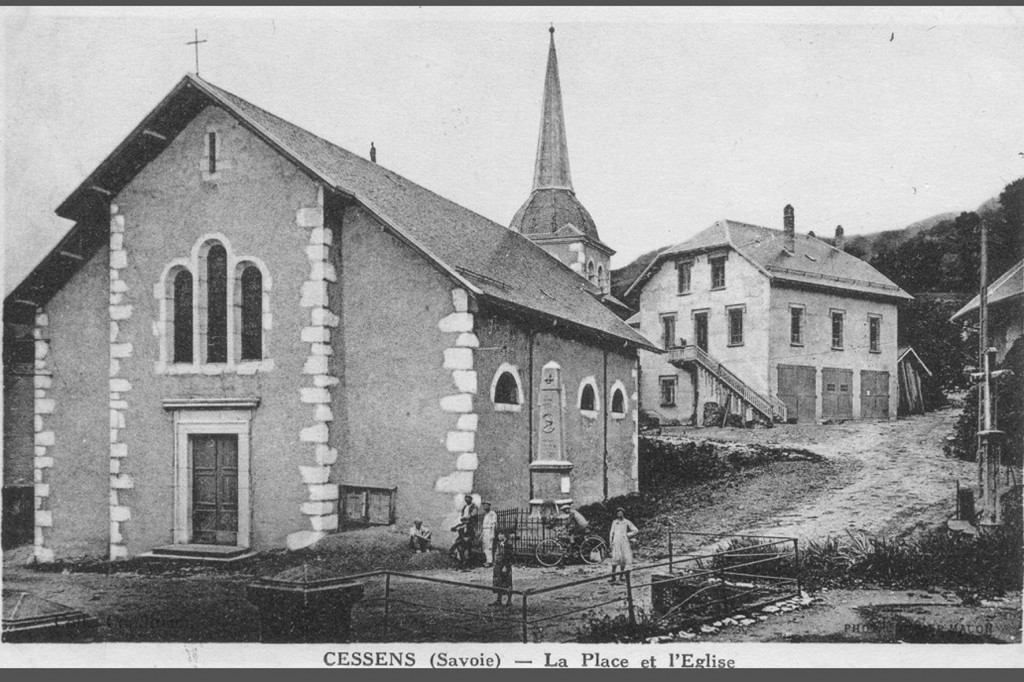

Il faut dire que le XIXème siècle finissant fut une époque propice à leur essor. Plusieurs photographies les montrent en action comme à Rumilly où la fanfare défile dans la Grande rue à l’occasion d’une procession. Pour Albens, c’est le photographe chambérien Grimal qui saisit la fanfare à la fin d’une répétition dans la rue centrale vers 1910. Son histoire est mêlée à celle du corps des sapeurs-pompiers dont une boucle de ceinturon témoigne de son existence en 1847 mais c’est à la fin du siècle que l’on trouve vraiment mention de la fanfare dont le règlement vient d’être adopté en 1892. La compagnie comporte des tambours et clairons et se produit lors de la fête patronale sous la direction de Constant Ginet. Ce dernier, natif d’Albens, avait fait partie de la fanfare militaire lors de son service militaire dans l’infanterie alpine.

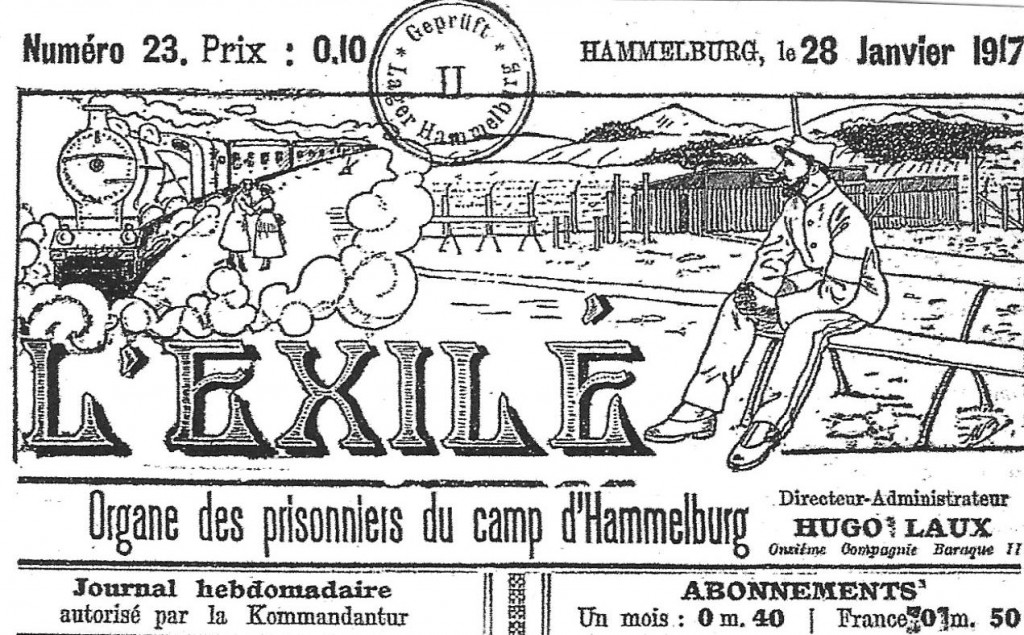

L’armée au même titre que l’école joue un rôle important dans la formation des hommes et des citoyens (les femmes étant alors exclues du vote mais pas de l’instruction). Quelle que soit la durée du service, c’est l’occasion pour les soldats d’apprendre des chants de marche et pour certains de s’initier à la pratique d’un instrument.

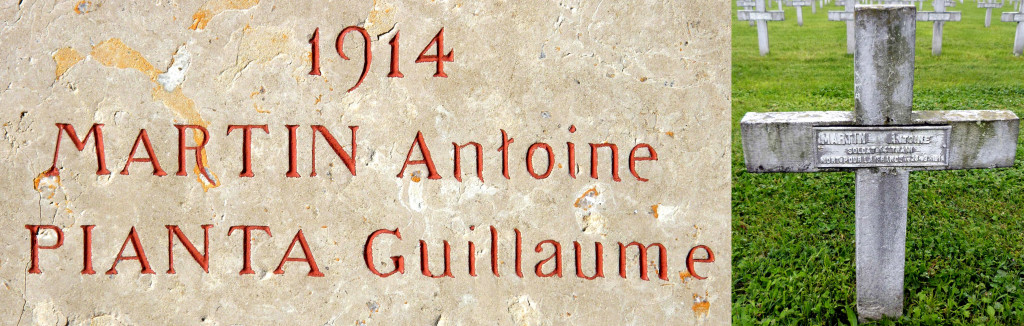

Aussi n’est-il pas surprenant de voir Constant Ginet poser devant l’objectif du photographe avec son instrument à son côté, un tuba ténor, instrument de la famille des cuivres appelé aussi euphonium. Libéré de ses obligations en 1904, c’est lui qu’on retrouve chef de musique de la formation albanaise. Il le restera jusqu’à la mobilisation générale d’août 14. Tué au front en 1915, la commune évoquera son souvenir lors de ses funérailles en 1922, le maire rappelant alors l’époque où « il dirigeait avec beaucoup de compétence et un dévouement inlassable notre chère fanfare ».

Que deviennent les compagnies de pompiers et leurs fanfares durant la Grande Guerre ? On se doute que toutes ces formations furent affectées par le départ massif des hommes de moins de quarante ans. Pour autant, ne fonctionnèrent-elles pas malgré tout en faible effectif ? C’est dans un article du Journal du Commerce publié fin avril 1919 que l’on trouve ces éléments de réponse : « Albens. La compagnie de pompiers, désorganisée depuis 1914, par suite de la mobilisation de la presque totalité de ses membres, étant en voie de reconstitution, les habitants voulant en faire partie devront se faire inscrire de suite à la mairie ». La fanfare se reconstitue vite. On y trouve bien vite Jean Ginet, démobilisé en 1920, et qui revient à Albens avec dans son bagage un piston acheté à Albi pour 130F. La formation participe à nouveau aux grands moments du village, prêtant en particulier son concours dès 1922 à la fête de la Rosière qui vient d’être créée. Désormais la fanfare s’étoffe et prend de l’ampleur. À la fin de l’année 1927, on la retrouve donnant un concert sur la place centrale sous la direction de son chef M. Pignol. Lors de son assemblée générale de 1929, le Journal du Commerce rapporte les propos tenus par son président M. Jean Ginet, qui se félicite du regain d’activité d’une formation dotée de bons musiciens et qui bénéficiant de l’arrivée d’une douzaine de jeunes élèves formera « un groupe de 35 à 40 membres qui, sous la direction compétente de M. Lafargue, fera de remarquables progrès ».

Et que dire de La Biolle, où une belle fanfare voit le jour à l’instigation du curé Mermoz. Elle semble avoir pris la succession d’une ancienne formation qui existait avant 1914. Dans un numéro de la revue Kronos, on peut admirer un cliché de cette fanfare nommée La Gaité. Elle donnera son premier concert à Pâques 1926. De telles photographies peuvent se rencontrer aussi dans la presse ou dans les archives locales comme à Gruffy où la fanfare, réunie en 1929 pour son cinquantenaire, a posé au grand complet.

La batterie fanfare d’Albens lors du 11 novembre 2018 (cliché Kronos)

Ces ensembles musicaux ont pu connaître bien des vicissitudes au long du XXème siècle mais on les retrouve toujours bien présents lors de nombreuses célébrations comme dernièrement celle du centenaire de l’Armistice.

Jean-Louis Hébrard