Cet article ne se veut en aucun cas exhaustif. Il s’inspire très largement d’un article écrit au début de ce siècle par le Général Bordeaux.

La vie des frères Mollard fera sans doute l’objet d’une étude plus fouillée en 1989 sous la double forme d’une conférence et d’une monographie.

Félix-Philibert Mollard est né au hameau de Futenex le 13 mai 1801 dans une famille de cultivateurs. Dans une société successivement marquée par le Consulat, l’Empire et la Restauration, l’ambition pouvait paraître totalement interdite à ceux qui n’avaient pas les avantages du rang social. Mais pourtant, cinquante-neuf ans plus tard, la Savoie, redevenue française, Philibert Mollard, tout fils de cultivateur qu’il fût, devenait général de division et aide camp de l’empereur Napoléon III.

Si nous connaissons assez bien l’histoire de Philibert Mollard, sa tombe à l’ancien cimetière et la plaque commémorative au fronton de la mairie la jalonnant quelque peu, nous ignorons très souvent qu’un autre Mollard, François, s’est également illustré sur les champs de bataille.

Deux frères, deux destins illustres qui au terme de leur vie prirent chacun une route différente.

La famille Mollard était fixée depuis plusieurs générations au hameau de Futenex. Jean-François Mollard, chef de cette famille à la fin du XVIIIème siècle, avait épousé Marie Michaud, d’Albens, dont le frère Pierre allait devenir le général baron Michaud. De cette union naquirent et grandirent huit enfants, quatre garçons et quatre filles. les deux fils ainés, Claude et Jean-Louis, engagés volontaires ou appelés par la conscription aux armées impériales disparurent en 1812 ou 1813, en Russie ou en Allemagne. Nous pouvons supposer que l’exemple des ainés fortifiés par une vocation personnelle conduisit les deux plus jeunes, Jean-François, né en 1795, et Félix-Philibert, né en 1801 à se diriger vers la carrière des armes.

Le père mourut en 1803. De l’inventaire de la succession, il semble résulter que la famille Mollard était une famille de cultivateurs aisés, propriétaires de terres et d’un moulin sur le territoire de la commune d’Albens, entretenant une douzaine de têtes de gros bétail. Madame Mollard, devenue veuve, privée également du secours de ses deux fils ainés, s’efforça d’élever les six enfants restants. Elle maria « modestement et honorablement » ses filles. Les deux fils cadets quittèrent bien vite la maison paternelle pour assouvir leurs goûts militaires. De fait, la famille se dispersa et le domaine se morcela. Mais Philibert, profondément attaché à son sol natal, se rendit quelques années plus tard, acquéreur de diverses parcelles sur lesquelles il fit construire une confortable maison de campagne.

François et Philibert s’engagèrent à 17 ans. Rien ne laissait présager un destin exceptionnel. Peu instruits, ils se formèrent sous les drapeaux par leur travail. Avec des tempéraments et des caractères très différents, ils suivirent au début des carrières parallèles.

Les deux frères débutèrent comme engagés en qualité de cadets aux Gardes du Corps du Roi de Sardaigne, François en 1816, Philibert le 1er mai 1819. Après un long stage de sous-officiers, tous deux étaient nommés sous-lieutenants, François à la Brigade de Savoie en 1819, Philibert aux Gardes en 1822, puis à la Brigade d’Acqui. Bien que l’avancement, soumis à des règles rigides, était très lent pour les officiers qui n’appartenaient pas à l’Etat-Major ou à la maison du Roi, Philibert se fit immédiatement remarquer par son aptitude au commandement. Ses qualités reconnues le conduisirent en 1834 au grade de capitaine et à une affectation à l’âge de 33 ans au 1er régiment de la Brigade de Savoie.

Au début de l’année 1848 qui allait ouvrir la première période des guerres du Risorgimento, François Mollard est colonel et commande le 2ème régiment de Savoie ; à quarante-sept ans, Philibert est encore simple capitaine. Cette première campagne militaire mettra en lumière leur valeur.

La Révolution de février 1848 à Paris émet une onde de choc dans l’Europe entière et notamment en Italie. Soumises à la domination autrichienne depuis 1815, les provinces de l’Italie se sentirent prêtes à conquérir leur indépendance en se révoltant contre l’Autriche. Après une lutte de cinq jours, Milan chassa l’armée ennemie. Le roi Charles-Albert prenant la tête de ce mouvement national déclara la guerre à l’Autriche. Dans une campagne qui dura cinq mois, l’armée sarde fit preuve de « discipline, de sobriété et de courage ». Mais la guerre qui avait débuté favorablement en avril se terminait par une série de défaites en juillet.

La Brigade de Savoie, aux ordres du major général d’Ussillon, faisait partie de la 3ème division, au 2ème corps d’armée, commandé par le général Hector de Sonnaz. L’armée sarde se porta au commencement d’avril sur la ligne de Mincio occupée par l’armée autrichienne. Après avoir occupé Borghetto et Monzambano, la 3ème division marcha sur Valeggio. Le 2ème régiment du colonel François Mollard força le passage sur ce point les 10 et 11 avril et s’installa sur la rive gauche. Dans un rapport, cité par M. du Bourget, le colonel François Mollard est reconnu comme « l’un des meilleurs colonels d’infanterie de l’armée ». Quant à son frère, le capitaine Philibert Mollard, il se fit également remarquer, si bien que, lorsqu’il fut nommé quelques jours plus tard au grade de major, l’Ordre général de l’Armée portait la mention : « pour s’être distingué à l’affaire du 26 avril près de Villafranca ».

Quelques temps plus tard, Philibert était nommé major et affecté au 5ème régiment d’infanterie, de la Brigade d’Aoste. Informé que l’armée autrichienne repassait à l’offensive, le roi résolut de prévenir l’attaque. Le 29 mai, le général Bava occupait Goito et Volta ; le 30, ce sont les autrichiens qui prenaient l’initiative. De l’avis unanime, le major Mollard à la tête de son bataillon fut le héros de cette journée de Goito. Les témoins le décrivent comme « magnifique de courage, d’énergie et de ténacité ». Pendant plusieurs heures, il maintint son bataillon sous un feu violent, et comme les soldats se plaignaient de n’avoir plus de cartouches : « Plus de cartouches, cria le commandant, en avant à la baïonnette et vive le Roi ! »

Le sabra à la main, Mollard montra l’exemple entraînant ses troupes dans l’offensive et rétablissant une situation compromise. L’Ordre général de l’Armée du 7 juin lui conféra la Médaille d’argent à la valeur militaire « pour s’être distingué dans l’affaire du 30 mai 1848 à Goito ».

Vers le milieu de juillet, le roi entreprit le siège de Mantoue et y consacra plusieurs divisions. L’armée royale s’étendit de Mantoue à Rivoli sur un front de 80 kilomètres. La Brigade de Savoie était placée entre Sona et Santa Giustina. Du 23 au 27 juillet, une lutte ininterrompue s’engagea. Le 23, la Brigade de Savoie reçut la principal choc aux abords de Sona. Le général d’Aviernoz, dans la confusion générale, fut blessé à la fois d’un coup de feu et d’un coup de baïonnette qui le livrèrent à l’ennemi. Le colonel François Mollard prit alors le commandement de la Brigade.

Au cours de ces cinq jours, les frères Mollard se firent encore remarquer par leur ardeur, leur énergie. Des témoins oculaires brossent le portrait de François : « Très droit, très brave, ardent, plein de cœur, il devenait rude et violent dans les moments de crise, sa voix était puissante, son langage devenait parfois terrible et menaçant ; son autorité s’augmentait alors d’une sorte de crainte qu’il inspirait et qui, la crise passée, faisait aussitôt place aux sentiments d’affection et de dévouement ».

Le 26 juillet, la bataille pour le village de Volta donna lieu à une lutte âpre et farouche qui dura dix heures. Contre des troupes croates endurcies, la Brigade de Savoie se battit à coup de crosses et de baïonnettes. Mollard animait la lutte de son énergie, « commandant, criant et sacrant comme un templier ». Malgré le tempérament de ce « lion de l’Albanais », le général Sonnaz ordonna la retraite le 27. La démoralisation s’empara de l’armée qui se repliait sur Milan. Par suite, des nombreuses pertes, il ne subsistait que deux officiers supérieurs dont le colonel Mollard. Avec le major Mudry, il rassembla la troupe en carrés qui passèrent la rivière sous les yeux d’un ennemi de plus en plus agressif. Des témoins rapportent que François Mollard avait mis pied à terre et qu’il s’était placé, le sabre à la main, non dans un carré mais au dehors. « Il ne cessa de courir autour du carré, comme un chien de berger, en assurant ses hommes, au milieu d’imprécations épouvantables, qu’il crèverait le premier qui ne tiendrait pas son rang ». Le général Baratieri di San Pietro dans ses Souvenirs de la Brigade de Savoie nous donne ici une idée du tempérament pour le moins fougueux de notre Albanais !

L’armistice fut signé le 9 août. Le 24 août, François Mollard se vit conférer la Médaille d’or à la valeur militaire « pour la valeur déployée sur les hauteurs de Rivoli, à Santa Giustina, à Sona et à Volta ». En 1849, il se voyait confirmé au commandement de la Brigade de Savoie avec le cadre de major général.

Son frère cadet, Philibert, qui acheva la campagne au 5ème régiment d’infanterie, fut nommé colonel le 11 novembre 1848 et affecté au commandement du 17ème régiment d’infanterie.

L’armistice était conclu par une période de six semaines dans l’attente de la signature de la paix. À la suite de tous ces évènements, le Piémont tomba dans l’agitation politique et révolutionnaire. Plusieurs mois s’écoulèrent sans prise de décision. On hésitait en s’appuyant sur une alliance avec la France. En définitive, Charles-Albert dénonça l’armistice le 12 mars 1849, les hostilités reprenant le 20 mars à midi. Cette nouvelle campagne qui ne dura que quatre jours ne s’engageait pas sous les meilleurs auspices, une certaine perte de confiance s’installant au sein de l’armée sarde. La Brigade de Savoie, stationnée depuis sept mois à Turin, partit le 14 mars, et sans grand enthousiasme.

La Brigade de Savoie du général François Mollard faisait partie de la 3ème division aux ordres du général Perrone di San Martino. Le 17ème régiment du colonel Philibert Mollard s’intégrait à la 2ème division commandée par le général Bès.

L’armée de Charles-Albert était rassemblée le long du Tessin avec l’intention de la franchir pour entrer en Lombardie. Mais ce sont les autrichiens du maréchal Radetsky qui le 20, à midi, passaient le Tessin, bousculant une division lombarde abandonnant sans combattre ses positions. L’armée sarde se résolut cependant à faire face à cette situation catastrophique en livrant le 21 deux combats.

Au nord, les troupes piémontaises se heurtèrent à la Sforzesca à un corps autrichien, repoussant l’ennemi et menant même une contre-offensive victorieuse. Une nouvelle fois, le colonel Philibert Mollard se signala ; bien que serré de près par l’ennemi faisant mine de l’attaquer, il se porta en avant l’arme au bras entraînant derrière lui deux bataillons. Devant l’intrépide albanais, les autrichiens choisirent le repli.

Au sud, à Mortara, la division de réserve, attaquée de front à la nuit, se replia en désordre sur Novare, laissant aux mains des autrichiens de nombreux prisonniers.

Le 23 mars devait marquer un changement radical à la fois dans l’histoire d’un pays, l’Italie, mais également dans celle des hommes, tout particulièrement pour les frères Mollard qui allaient pendre des options différentes.

Après la désastreuse bataille de Novare du 23 mars, Charles-Albert abdiquait dans la soirée au profit de Victor-Emmanuel II qui devait ouvrir une ère nouvelle le conduisant avec l’aide de Cavour à l’indépendance et à l’unité de l’Italie.

Le général François Mollard se rendit avec la Brigade de Savoie à Gênes qui lui était attribué comme garnison. En 1851, il obtient sa mise à la retraite. Célibataire, ayant pour maîtresse la seule armée, très attaché à Turin qu’il habita longtemps, il choisit de se fixer à Vigone, près de Pignerol. En 1864, il demeura italien, effectuant de nombreux séjours en Savoie. Il s’éteint le 21 novembre 1864 à Vigone.

Nomme officier de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare par le roi et officier de la Légion d’honneur par Napoléon III, il laissa le souvenir d’un homme aux multiples facettes. Soldat jusqu’au bout des ongles trempé dans l’acier, ceux qui l’approchèrent le considéraient comme un homme loyal et droit, fidèle en amitié. Malgré la férocité du sabreur, il apparaissait bon et indulgent, souvent saisi d’une gaité imperturbable, d’un entrain étourdissant. Dans une notice manuscrite, son cousin, le Baron Michaud parle de lui en ces termes : « Il était impossible de ne pas rire en sa compagnie, car il avait un esprit naturel qui saisissait avec bonheur le côté plaisant des choses et savait tirer parti du moindre incident ». Celui que l’on avait surnommé « Clair-de-Lune » après son intervention auprès d’un groupe d’officiers responsables d’un tapage nocturne, repose en terre d’Italie. Son frère cadet allait quant-à-lui poursuivre son irrésistible ascension.

Au départ de son frère de l’armée, Philibert Mollard présidait aux destinées du 17ème régiment. La dernière campagne classait le cadet des Mollard parmi les meilleurs colonels.

La guerre d’Orient s’ouvre en 1854, la France et l’Angleterre prêtant secours aux turcs face à la Russie. Par un traité du 16 janvier 1855, le Piémont entrait dans l’alliance franco-britannique et s’engageait à envoyer en Crimée un corps de 18000 soldats.

Alphonse de la Marmora prenait la tête d’un contingent pourvu d’artillerie, de génie et de tous les services. Le corps piémontais se constituait de deux bataillons à deux brigades. Le colonel Mollard commandait une brigade de la 2ème division, aux ordres du général de la Marmora. Ce dernier mourut du choléra le 7 juin 1855 et fut remplacé par le général Trotti.

Arrivé en Crimée le 18 mai, le corps sarde fut affecté, non au corps de siège de Sébastopol, mais au corps d’observation, entre les français et les turcs. Le 1er août, le colonel Mollard se retrouvait major-général et se maintenait à la bataille de Traktir ou de la Tchernaïa. Une fois encore, Philibert s’illustrait en se joignant avec décision aux détachements français les plus avancés pour poursuivre les russes et achever leur défaite, soulevant les acclamations des troupes voisines aux cris de « Vive les Piémontais ». Une décision royale du 18 septembre conférant une série de récompenses permit à notre héros de recevoir une mention honorable « pour s’être distingué à la bataille de la Tchernaïa le 16 août 1855 ».

Le choléra ravagea les armées alliées, le contingent laissant pour sa part 2200 morts en Crimée. Signée en mars 1856, la paix permettait au corps expéditionnaire sarde de rentrer en Piémont en avril et mai. Chaque campagne militaire donnant lieu à une enquête sur ses évènements, le rapport sur la guerre de Crimée mit en évidence les capacités de l’enfant de Futenex. Sans doute enthousiasmé par son courage au côté de ses propres troupes, Napoléon III le nommait commandeur de la Légion d’honneur le 4 juin. Le 12 juin, le roi de Sardaigne le faisait à son tour commandeur de l’Ordre militaire de Savoie. Pour parachever le tableau, Mollard recevait le 26 juin le commandement de la brigade de Coni.

Ainsi, Philibert Mollard poursuivait inexorablement son ascension s’apprêtant à jouer bientôt un rôle décisif dans l’histoire de l’Italie.

Le 30 octobre 1857, Mollard se voit confier le commandement de la brigade de Piémont basée à Turin. C’est à sa tête qu’il débutera la guerre d’Italie, une guerre authentifiant sa valeur militaire et étayant sa renommée.

Grâce à son intervention en Crimée et à sa présence au Congrès de Paris, le Piémont a pris du poids sur l’échiquier européen et se sent capable de reprendre les armes pour, cette fois de façon définitive, repousser les autrichiens.

Alors que les rapports entre le Piémont et l’Autriche se distendent chaque jour un peu plus, Cavour obtient de Napoléon à la fameuse entrevue de Plombières en juillet 1858 la garantie de la France contre toute agression autrichienne. Le mariage du prince Jérôme-Napoléon avec la princesse Clotilde, fille du roi Victor-Emmanuel, cimente cette alliance.

En avril 1859, des éléments de l’armée autrichienne, commandée par le feld-maréchal Gyulai, franchissaient le Tessin et pénétraient en Piémont. Début mai, les troupes françaises entraient en Italie, le 14, l’empereur Napoléon III assurant le commandement en chef des armées alliées.

Placée sous le commandement suprême de Victor-Emmanuel, l’armée sarde se composait de 5 divisions d’infanterie et d’une division de cavalerie. La brigade de Piémont du valeureux Philibert s’intégrait à la 2ème division aux ordres du général Fanti.

Après la bataille de Magenta, le 8 juin, les alliés entraient à Milan. Le lendemain, d’importantes mutations intervinrent dans le haut commandement sarde. Le général Di Castelborgo, commandant la 1ère division devint gouverneur de la cité lombarde ; le général Durando passa de la 3ème à la 1ère. Le commandement de la 3ème devenait vacant. Le 10 juin, le major-général Mollard en prenait la tête avec ses quatre régiments d’infanterie, deux bataillons de bersagliers, deux escadrons de cavalerie, deux batteries de campagne, une compagnie du génie. Que de chemin parcouru depuis son engagement en 1818 !

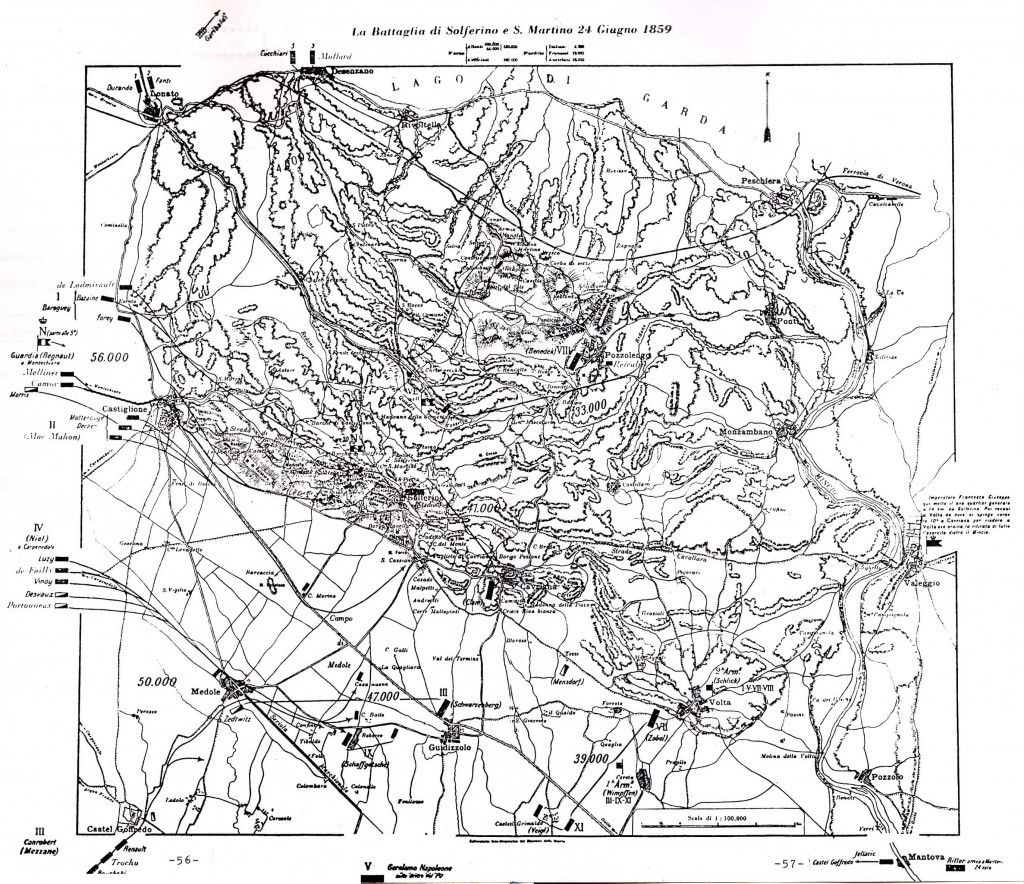

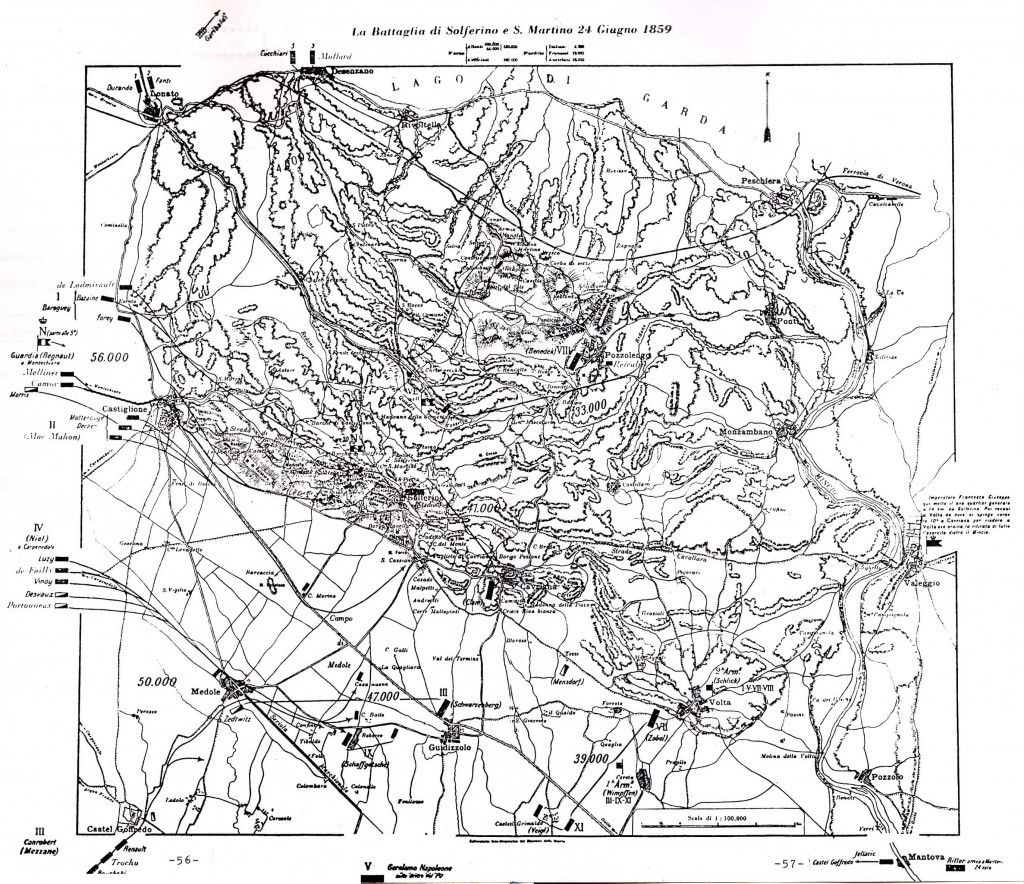

De la concentration des deux partis, des reconnaissances faites, des ordres donnés de part et d’autres, résultèrent la trop célèbre bataille du 24 juin, connue sous le nom de Solférino. Une bataille transformée en boucherie qui incitera un certain Henri Dunand à créer la Croix-Rouge.

L’armée sarde, placée à gauche de l’armée française, livra une lutte sans merci à San Martino le même jour. Sans la victoire sarde à San Martino, le sort de la bataille de Solférino et par là de l’Italie changeait. Philibert Mollard devait ici affirmer à jamais sa valeur de chef et de soldat.

En face de l’armée sarde, les troupes autrichiennes avaient pour chef le feld-maréchal Benedeck, réputé pour sa science de la manœuvre militaire. Toutes les divisions de l’armée sarde prirent part à la bataille sous la 4ème de Cialdini. À San Martino même, furent engagées la 3ème de Mollard, la 5ème de Cucchiari et des fractions de la 2ème de Fanti.

Dés le matin, vers 6 heures et demie, des reconnaissances des 3ème et 5ème divisions partaient sur Pozzolongo et San Martino, rencontrant l’armée autrichienne en force. Elles durent se replier, Benedeck se hâta de faire occuper les hauteurs de San Martino et d’y installer de l’artillerie. Cette position va être le théâtre d’un combat sanglant.

Vers 9 heures, sans attendre que toute sa division fût disponible, Mollard se porta à l’attaque avec la brigade Coni, repoussa l’ennemi, prit pied sur le plateau, s’empara de quelques canons. Mais Benedeck intervint en personne et refoula les sardes jusqu’au pied des premières pentes. Cette lutte dura quatre heures. À trois heures de l’après-midi, Mollard recevait les ordres du roi qui mettait à sa disposition la brigade d’Aoste et lui signalait l’impérieuse nécessité de vaincre. Mollard avait ainsi sous ses ordres trois brigades, soit 27 bataillons, soit environ 15000 hommes.

Alors que l’armée française enfonçait le centre de la ligne autrichienne, Mollard se résolut à l’offensive. Il format en ligne les brigades d’Aoste et de Pignerol, avec la brigade Coni pour soutien. Au moment où il donnait le signal de l’attaque, un violent orage éclata interrompant la lutte. L’attaque fut reprise avec d’autant plus de vigueur. Vers 19 heures un renfort d’artillerie renforçait la pression sur les autrichiens. Vers 20 heures, les troupes sardes emportaient définitivement la position après 13 heures de combats.

Dans sa proclamation à l’armée le lendemain, Napoléon III pouvait bien reconnaître : « L’armée sarde a lutté avec la même bravoure contre des forces supérieures ; elle est bien digne de marcher à nos côtés ».

Quant à Philibert Mollard, il fut fêter en héros de cette bataille décisive pour l’avenir de l’Italie. Le soir même, le roi le nommait lieutenant-général. Reconnaissance normale pour un homme qui ne se contentait pas de donner des ordres en toute sécurité. Le major Plocchiù le confirmait en avouant « qu’il ne comprenait pas comment Mollard en était sorti vivant, car toujours en tête de ses colonnes, il avait littéralement vécu toute la journée sous une grêle de boulets et de balles ».

En 1910, l’Etat-Major de l’armée italienne publia le récit officiel de la campagne. Ce récit note que « … le véritable héros de la journée, nous devons le reconnaître, fut le Général Mollard ». Suprême hommage pour cet homme qui se trouva confronté au choix de 1860.

Après la campagne, Mollard conserva le commandement de la 3ème division. Par décret impérial du 12 janvier 1860, il fut nommé grand-officier de la Légion d’honneur et par décret royal du 16 janvier, grand-officier de l’Ordre militaire de Savoie « pour s’être distingué à la bataille de San-Martino le 24 juin 1859 ».

Après l’armistice de Villafranca du 11 juillet 1859 et des traités de Zürich d’octobre-novembre, se posait la question de l’annexion de la Savoie et de Nice à la France. Le 24 mars 1860, le traité de Turin prononçait cette annexion tout en réservant la volonté des populations. Le 22 avril, le plébiscite confirma cette volonté d’annexion.

Les deux tiers des officiers savoyards demeurèrent en Italie tandis qu’un tiers demanda son passage dans l’armée française. Philibert Mollard, après ses faits d’armes à San Martino, occupait une situation exceptionnelle. De plus, il était véritablement très attaché à l’armée sarde après quarante ans de bons et loyaux services. Son mariage le 15 décembre 1851 avec Elvire Gozzani di San Giorgio pouvait encore renforcer ses liens avec le Piémont.

L’appel de la terre natale l’emporta. Il adressa sa démission au roi de Sardaigne qui l’accepta le 17 juin. Le 5 juillet, il envoya au ministère de la guerre, à Paris, sa demande d’admission dans l’armée française, en le priant de la soumettre à l’empereur. Le 4 août, il fut admis dans la première section du cadre de l’Etat-Major général de l’armée française, avec le grade de général de division et le rang du 24 juin 1859.

Soldat dans l’âme, Mollard désirait poursuivre dans le service actif. Son vœu ne se réalisa pas. Il fut nommé aide de camp de l’empereur Napoléon III. Ses nouvelles fonctions ne détournèrent cependant pas ses pensées de sa véritable vocation. Soucieux de connaître sa nouvelle armée, il s’était mis à étudier à fond son histoire, son organisation, ses règlements. À la suite de quoi il demanda à recevoir un commandement temporaire à l’occasion des exercices annuels au camp de Chalons. Le 30 avril, il obtint satisfaction avec le commandement de la 2ème division d’infanterie du camp de Chalons. Au même moment, il fut nommé inspecteur général d’infanterie pour l’année 1861. On ne lui accorda que cette seule mission. De nouvelles demandes de sa part en 1864 et 1866 se heurtèrent à des refus.

Le 13 mai 1866, atteint par la limite d’âge de soixante-cinq ans, il devait passer automatiquement dans le cadre de réserve. Dans une lettre du 27 avril, le maréchal Randon, ministre de la guerre lui précisait : « Si plus tard le pays avait à vous demander de nouvelles preuves de dévouement, je ne manquerais pas de vous désigner à l’empereur comme disposé à répondre à cet appel avec le zèle et l’empressement que vous avez montrés dans les diverses circonstances de votre honorable carrière ».

Par décret impérial du 5 mai 1866, l’empereur élevait le général Mollard à la dignité de sénateur. Tout en passant dans le cadre de réserve, il conservait le titre d’aide de camp de l’empereur.

Le nouveau sénateur passa à Paris les dix années qui s’écoulèrent entre l’annexion et la chute de l’Empire en 1870. N’oubliant pas sa commune d’origine, il y passait de longs séjours, d’autant plus que ses compatriotes l’avaient élu au Conseil général, assistant régulièrement aux sessions.

À la déclaration de guerre en juillet 1870 avec l’Allemagne, Philibert Mollard demanda à être rappelé au service actif. Il ne reçut, de l’Empereur lui-même, que le service de garde et d’honneur auprès de l’impératrice. Sa fonction ne dura que trois jours une fois la défaite consommée.

Philibert Mollard, malgré les revers de l’Empire qu’il avait choisi de servir loyalement en 1860, fit des avances au nouveau régime et réclama un commandement au gouvernement de la Défense nationale. Tant son âge que ses activités sous l’Empire ne laissaient croire à un retour au service actif. Il se retira alors en Savoie, éprouvé par la chute de la dynastie impériale.

Partageant son temps entre sa propriété de Futenex l’été et son domicile chambérien l’hiver, le vaillant combattant de San Martino vieillissait très vite. Les déchirures morales pourfendaient sa robuste santé. La mort de Napoléon III le 9 janvier 1873 acheva de l’abattre. À ce deuil succéda celui du cardinal Billiet, archevêque de Chambéry, le 30 avril. Le général et le cardinal, tous deux sénateurs, entretenaient une amitié ancienne. Sollicité pour tenir un des cordons du drap mortuaire, le général tint à être présent. Par un temps froid et humide, il assista en habit à toute la cérémonie le 6 mai. La douleur prépara le terrain à une congestion pulmonaire qui le terrassa à Chambéry le 23 juin 1873 à l’âge de soixante-douze ans.

Ses obsèques solennelles eurent lieu à Chambéry le 26 juin. Les parents du défunt, le baron Alexandre Michaud et son fils, le capitaine Bontron de l’armée italienne, conduisaient le deuil en compagnie des Messieurs Canet et Orsat d’Albens. Le premier président de la Cour d’appel Dupasquier, le général de Rolland, le consul général d’Italie et le secrétaire général de la Préfecture tenaient les cordons du poële.

Le corps du général fut enseveli à Albens où il repose toujours au « Vieux cimetière ».

Le souvenir du général Philibert Mollard reste encore très présent dans les mémoires, à Albens bien sûr, mais également en Savoie dont il marqua l’histoire de son empreinte.

La famille Mollard donna à l’armée ses quatre fils. Les deux ainés, morts très jeunes, resteront dans l’anonymat. François et Philibert s’illustrèrent sur les champs de bataille ne devant qu’à leurs mérites titres et décorations.

À travers deux fers de lance, l’Albanais fut dignement représenté aux points stratégiques de l’Histoire savoyarde, italienne.

Le Général Bordeaux,

avec la complicité d’Alain Paget

Article initialement paru dans Kronos N° 3, 1983

Sources bibliographiques

– Le Baron du Bourget La Brigade de Savoie

– A. Anthonioz Généraux savoyards

– Général Borson Précis de la Campagne de 1859

– Le Courrier des Alpes des 28 juin et 1er juillet 1873

– Baron Michaud Notice inédite sur les deux Généraux Mollard