L’histoire ne s’écrit pas toujours avec le grand H, majestueux et tutélaire, mais souvent avec le petit h anonyme d’un homme simple et inconnu.

Kronos se fait donc un devoir d’aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes que les livres savants ignoreront jusqu’à la fin des temps, ces « Gens » qui par leur expérience à dimension humaine, témoignent directement et concrètement de ce siècle au visage de Janus. C’est un appel aux souvenirs, ces vestiges enfouis dans des têtes chenues, pour qu’ils revivent et nourrissent les générations actuelles et futures d’une substantifique moelle qui ne soit pas nappée d’une sauce passéiste mais présentée sur le plateau de notre conscience collective.

Nous inaugurons cette rubrique par un évènement qui s’éloigne inexorablement dans le temps sans jamais estomper sa présence qui nous interpelle sans cesse et sans ménagement : LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE qui devait être la « DER DES DER ».

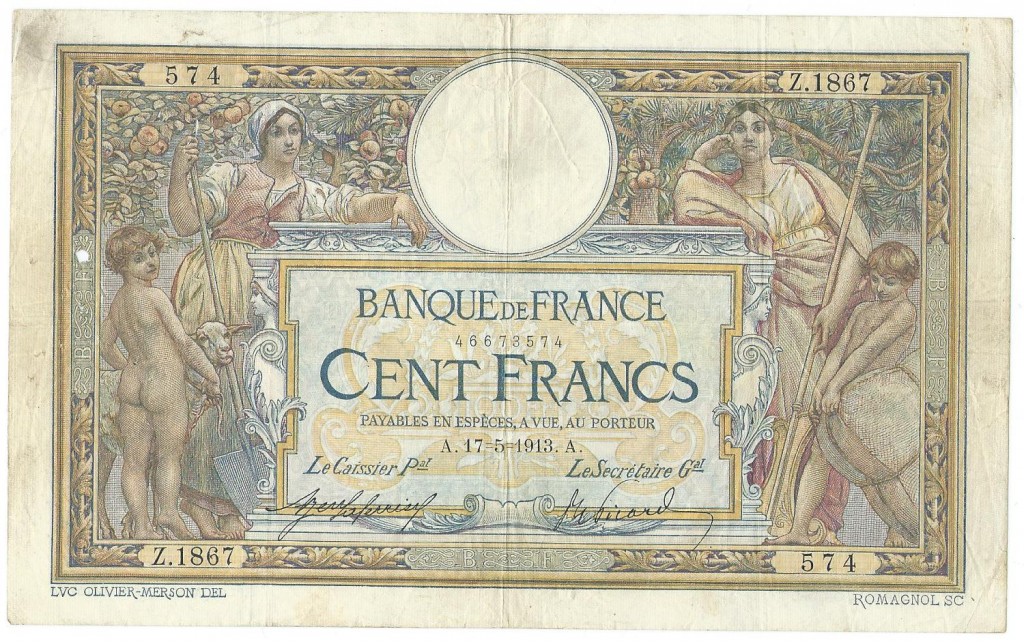

De ce conflit sans réels vainqueurs surgit un Mémorial dédié à la folie suicidaire, et sur lequel s’inscrivent en lettres sanglantes, les vies brisées d’un million trois cent mille soldats de notre pays, dont 675 000 périrent au front et 225 000 en captivité. Une France devenue exsangue avec la perte du sixième de ses hommes âgés de 20 à 45 ans ; une France au corps social meurtri ayant la charge d’un million d’invalides et de blessés.

La Savoie n’échappa point au jeu de massacre, sacrifiant 9 000 de ses enfants pour une population de 237 000 âmes (soit 4 %).

Quant à Albens, le monument aux morts, érigé au centre du cimetière, livre son funèbre « palmarès ». De cet enfer inventé par la race humaine, des Albanais revinrent. L’un des derniers survivants, Louis Perroud, 88 ans, du hameau d’Orly se souvient et raconte.

(Une interview de Fabienne Gonnet pendant l’année scolaire 1982-83. Présentation et mise en page réalisées par Alain Paget).

Un Albanais en Alsace

Kronos : À quel âge avez-vous été incorporé et dans quelle arme ?

Louis Perroud : À dix-huit ans et demi. J’ai été appelé au 30è régiment d’infanterie d’Annecy.

Kronos : Quand la guerre a-t-elle véritablement commencé pour vous ?

Louis Perroud : En Alsace, avec le 97è dans lequel je fus versé. Très précisément le 3 novembre 1916 quand nous sommes montés en première ligne.

Kronos : Dans les tranchées ?

Louis Perroud : Et oui, dans les fameuses tranchées que l’on occupait pendant un mois, sans « déséquiper », sans même poser une seule fois les souliers, sans se changer bien sûr.

Kronos : Pouvez-vous nous décrire la vie du « Poilu » dans ces boyaux de la mort ?

Louis Perroud : Le soir, on doublait les postes. Le matin, à sept heures, on les dédoublait. L’un des hommes restait au poste pendant que son camarade allait remplir des sacs de terre pour reconstruire les tranchées abimées pendant la nuit. Nous prenions la garde toutes les quatre heures ; quatre heures de garde suivies de quatre heures de repos.

Kronos : Quand retourniez-vous à l’arrière ?

Louis Perroud : On descendait au « pot » huit jours dont deux jours réservés au seul nettoyage après un mois complet sans se changer et sans se laver ! Par la suite, tous les matins, nous effectuions l’exercice. L’après-midi se succédaient différentes corvées : par exemple, nous mentions les chevaux de frise pour réparer les réseaux de fils de fer barbelés arrachés par le canonnage adverse.

Kronos : Avez-vous souffert de la faim ?

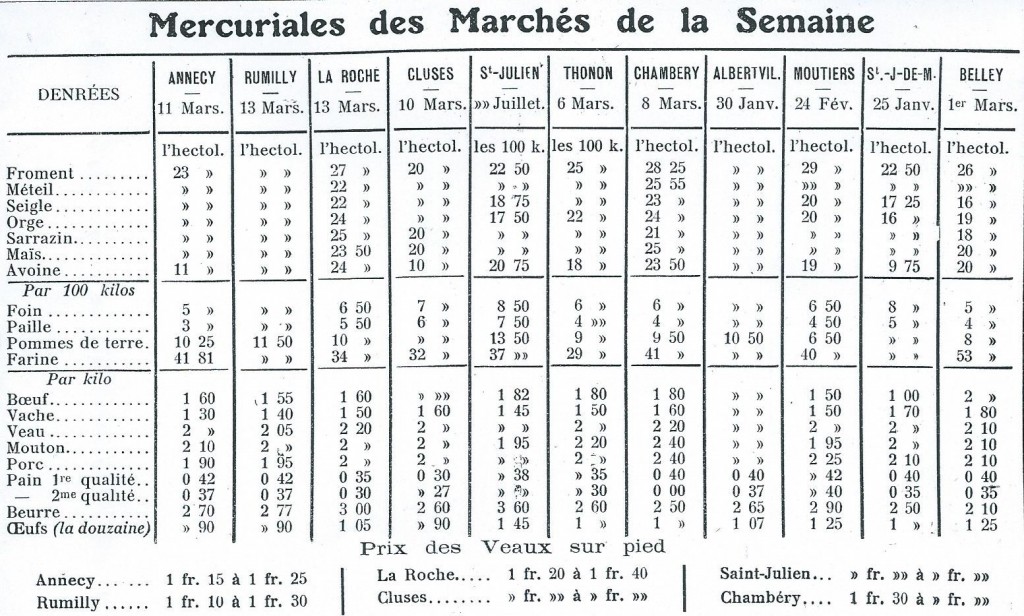

Louis Perroud : Le ravitaillement s’opérait deux fois par jour. Une soupe à 10 heures, une seconde à 16 heures. Des hommes d’équipes devaient aller les chercher à trois kilomètres de notre campement. Aux soupes, s’ajoutaient de la viande, des légumes, des pâtes ainsi que des sardines au casse-croûte du matin.

Kronos : Votre campement ?

Louis Perroud : Un abri formé de quatre planches et d’un grillage. Deux couchettes superposées, et pour « oreiller », le casque et le sac.

Kronos : Et sous quelle température ?

Louis Perroud : Durant l’hiver 16-17, le thermomètre est descendu à moins 24°.

Kronos : Quelques divertissements ?

Louis Perroud : Quelques fois, nous jouions aux cartes dans les « cagnas » quand nous n’étions pas de garde.

Les opérations militaires

Kronos : Le combat contre les Allemands ?

Louis Perroud : Le secteur était assez calme et donc le moral pas trop mauvais. La guerre des tranchées a duré jusqu’en 18 avec des coups de mains pour savoir ce qu’il y avait devant nous ; les Allemands employaient la même stratégie, et cela sous un bombardement qui durait parfois 24 heures.

Kronos : À quelle distance étiez-vous des Allemands ?

Louis Perroud : À deux cents mètres.

Kronos : Décrivez-nous l’un de ces « coups de main ».

Louis Perroud : Des groupes se portaient volontaires pour effectuer ces sorties. Il fallait d’abord couper les barbelés pour libérer un passage. Le but de l’opération consistait à s’aventurer le plus près possible des lignes allemandes avec mission de capturer si possible un ennemi pour l’interroger.

Kronos : Revenons aux tranchées elles-mêmes.

Louis Perroud : Tous les dix mètres, existait un tournant qui permettait à ceux qui se trouvaient de l’autre côté de ne pas recevoir un déluge de bombes en cas de bombardements. Les tranchées démolies devaient être reconstruites avec les sacs de terre.

Kronos : Quelle parade contre la pluie ?

Louis Perroud : Grâce aux « canigoutis », des traverses surélevées, on échappait à la boue, qui sinon arrivait à la moitié des mollets.

Kronos : Vous étiez nombreux dans l’abri ?

Louis Perroud : Une section de seize hommes avec un sous-lieutenant, un sergent et un caporal.

Kronos : Vous avez passé combien de temps dans les tranchées ?

Louis Perroud : Deux ans sans arrêt, et heureusement sans blessures.

Kronos : Combien de mois aux avant-postes ?

Louis Perroud : Onze mois.

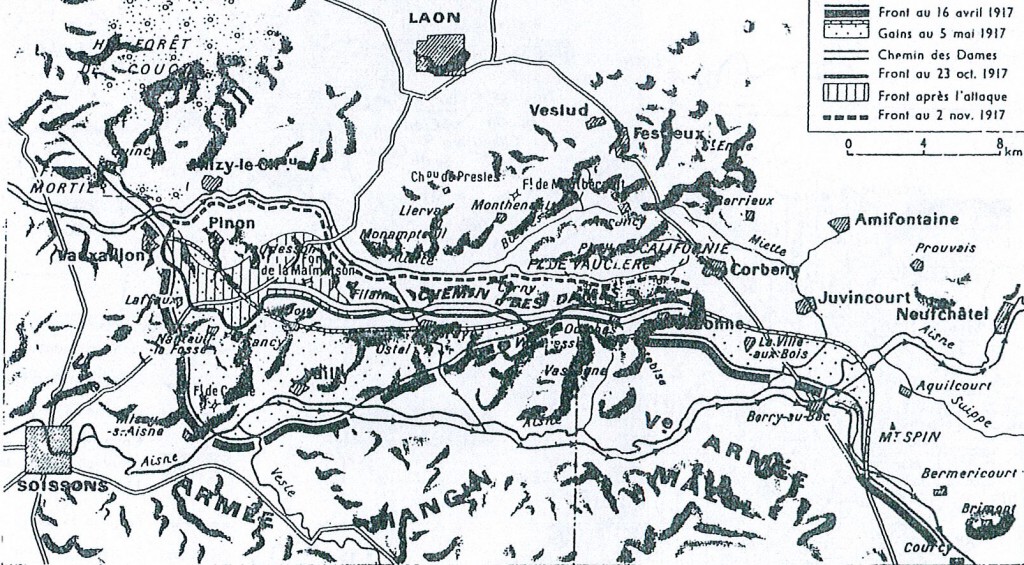

Du chemin des dames jusqu’en Belgique

Louis Perroud : En 17, les Allemands se sont repliés au mois de mars (1). Finies les tranchées ; on se battait à découvert. Jusqu’au mois de juillet, quand nous participâmes aux combats du « Chemin des Dames » (2), puis à Reims et sur la Marne, en tant que division d’attaque, on gardait les lignes un jour ou deux, puis les camions nous emmenaient ailleurs, pour d’autres attaques. Après l’attaque de Reims, nous sommes repartis pour la Belgique. En novembre 18, nous nous trouvions en Belgique.

Kronos : Quels souvenirs des batailles champenoises ?

Louis Perroud : Plutôt des mauvais. Nous avons passé de sales moments. Surtout au « Chemin des Dames » et à Reims. On a perdu des troupes et du matériel. Au « Chemin des Dames », nous n’étions pas nombreux en lignes. Nous étions installés sur une crête. Nous sommes restés un mois en ligne sans que personne ne nous relève. Nous allions à la soupe une fois par jour, et encore à minuit.

Nous fumions pour faire passer la faim. Une fois, dans l’Aisne, nous sommes restés quatre jours sans manger, le ravitaillement n’arrivant pas.

Pendant l’hiver 16-17, le pain gelait. Nous le faisions dégeler sur des braseros dans les abris.

Kronos : Vous avez survécu à ces conditions et au combat.

Louis Perroud : Avec beaucoup de chance. Dans notre section, sur les seize nous n’étions que deux à ne pas avoir été touchés.

Lors de l’attaque des Monts de Reims, au bout de huit jours, nous redescendions avec 75% de pertes.

Au Ravin de la Mort, ils transportaient les cadavres sur des camions, tellement ils étaient nombreux.

Kronos : Ensuite, ce fut la Belgique (3) ?

Louis Perroud : Oui, et là, le combat à découvert. On attaquait tous les jours sans répit. On possédait des tentes.

Kronos : Vous vous estimez réellement chanceux ?

Louis Perroud : Tous ceux qui ont combattu avec moi dans les tranchées sont morts aujourd’hui. J’étais un des plus jeunes. Du coin, ils étaient quelques uns d’Albens, mais aussi d’Épersy, de Mognard, de Grésy. J’ai avalé les gaz, mais je ne me plains pas puisque j’arrive à 88 ans.

Notes complémentaires tirées de l’encyclopédie Larousse.

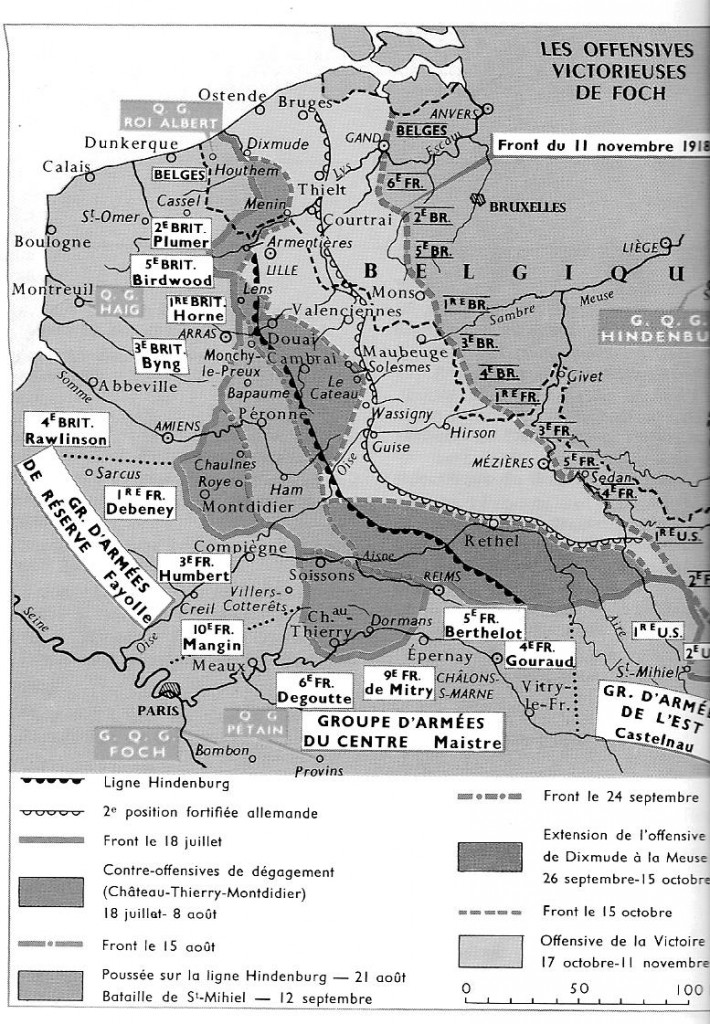

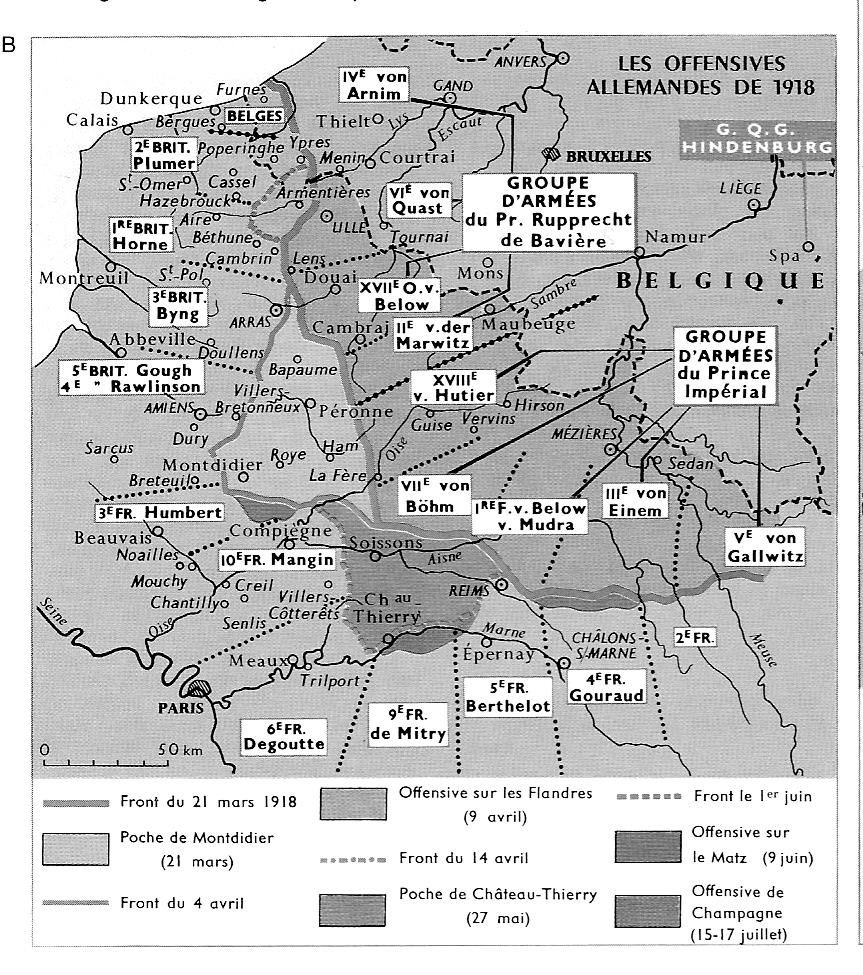

1) Le repli allemand s’exécuta très précisément le 16 mars 1917 dans le cadre d’une stratégie nommée « ligne Hindenburg ». Cette ligne était constituée de l’ensemble des positions fortifiées dont l’état-major allemand décida la création en septembre 1916 pour économiser ses effectifs et consolider son occupation du Nord-est de la France.

Organisée en six mois, la ligne Hindenburg, articulée en profondeur sur trois positions successives, comprenait essentiellement :

a) La position Siegfried, passant à l’ouest de Lille, puis joignant Arras à Vailly-sur-l’Aisne par la Fère, en formant la corde du front passant par Péronne, Roye et Soissons.

b) Une deuxième position allant de l’Escaut à la Moselle et jalonnée par les lignes Hermann, Hunding, Brünhild, Kriemhild et Michel.

c) Plus en arrière, une troisième position, dite Anvers-Bruxelles-Meuse, dont la construction ne fut qu’amorcée.

Le repli du 16 Mars 1917 s’opère sur la ligne Siegfried, raccourcissant ainsi le front de 70 km. L’enlèvement de cette position fut, à partir du 26 septembre 1918, le principal objectif des offensives alliées en direction de Cambrai.

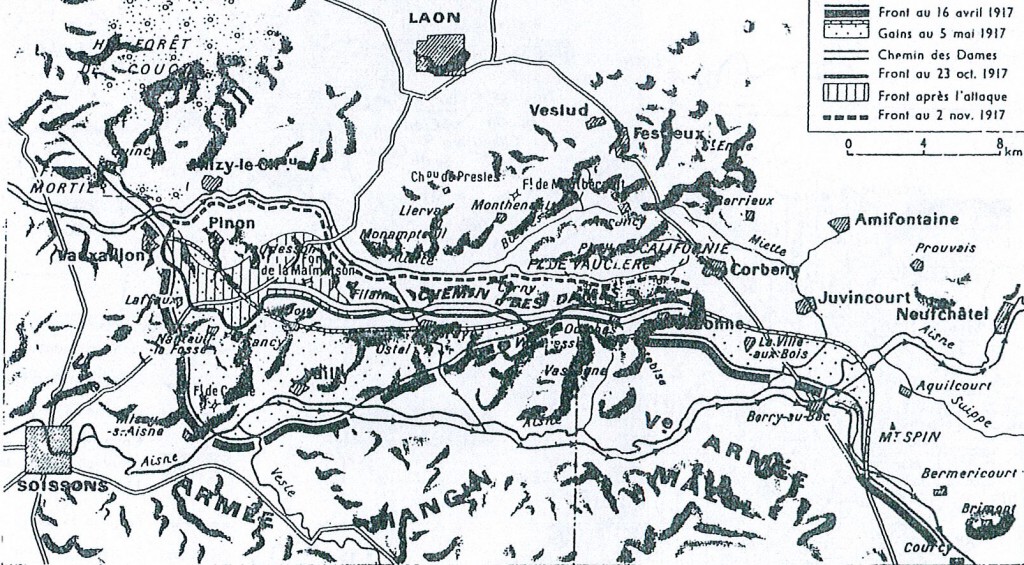

2) Le Chemin des Dames

a) situation géographique : route stratégique importante dans le département de l’Aisne, suivant sur une trentaine de kilomètres la crête entre l’Aisne et l’Ailette, depuis le fort de la Malmaison, à l’ouest duquel elle se sépare, non loin de Laffaux, de la route de Soissons à Laon, jusqu’au plateau de Californie, où elle rejoint, près de Corbeny, celle de Reims à Laon. La première bataille eut lieu dans la région située aujourd’hui entre les localités de Pontavert et de Berry-au-Bac (57 av. J.-C.). Jules César y vainquit les Gaulois. Construite au XVIIIè siècle sur l’emplacement de la voie romaine, la route moderne permettait aux « Dames de France », filles de Louis XV, de se rendre à Bouconville, au château de la Bove, chez leur dame d’honneur, la duchesse de Narbonne. Le chemin des Dames, à une altitude moyenne de 185 m traverse de nombreux lieux-dits qui illustrèrent les combats de 1814 et, surtout, ceux de la Première Guerre mondiale : fermes de l’Auberge de l’Ange gardien, de Vaurains, des Bovettes, Hurtebise ; plateaux de Craonne, de Vauclerc, des Casemates et de Californie, souvent percés de grottes, ou creutes.

b) Bataille de 1917. Le plan d’action, pour 1917, du nouveau généralissime Nivelle, comprenait essentiellement une bataille de rupture sur le Chemin des Dames, précédée d’une attaque de fixation en Artois et accompagnée d’une offensive sur les monts de Champagne. L’ensemble de ces opérations, prévues pour mars, fut retardé d’un mois par le repli allemand sur la ligne Hindenburg. L’attaque d’Artois, débouchant le 9 avril, précéda de sept jours l’offensive générale sur le front de l’Aisne, où les Allemands, utilisant habilement le terrain, s’étaient puissamment organisés de Vailly au plateau de Vauclerc. Les VIè (Mangin) et Vè (Mazel) armées françaises s’y épuisèrent en peu de jours. Malgré de faibles gains de terrain, notamment à Laffaux, à Hurtebise, sur le plateau de Craonne et à Berry-au-Bac, où les français employèrent pour la première fois les chars de combat, l’offensive dut être suspendue le 21 avril.

L’échec total, sur le plan stratégique, de la bataille du Chemin des Dames, dont beaucoup avaient attendu avec la rupture la décision finale de la guerre, porta un coup sensible au moral lies troupes françaises, usées par près de trente mois de guerre de position. Il fallut l’énergie et le doigté de Pétain, appelé le 15 mai à remplacer Nivelle, pour redonner à chacun la confiance et le sens du devoir.

Chemin des Dames (Combats de 1917)

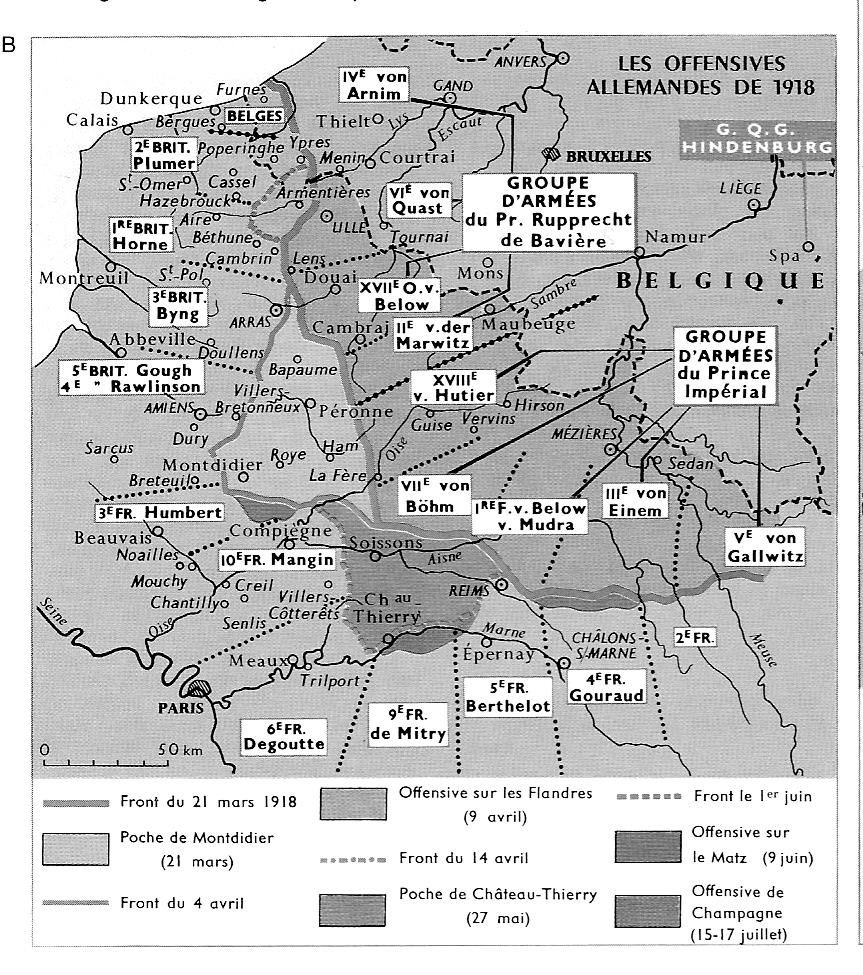

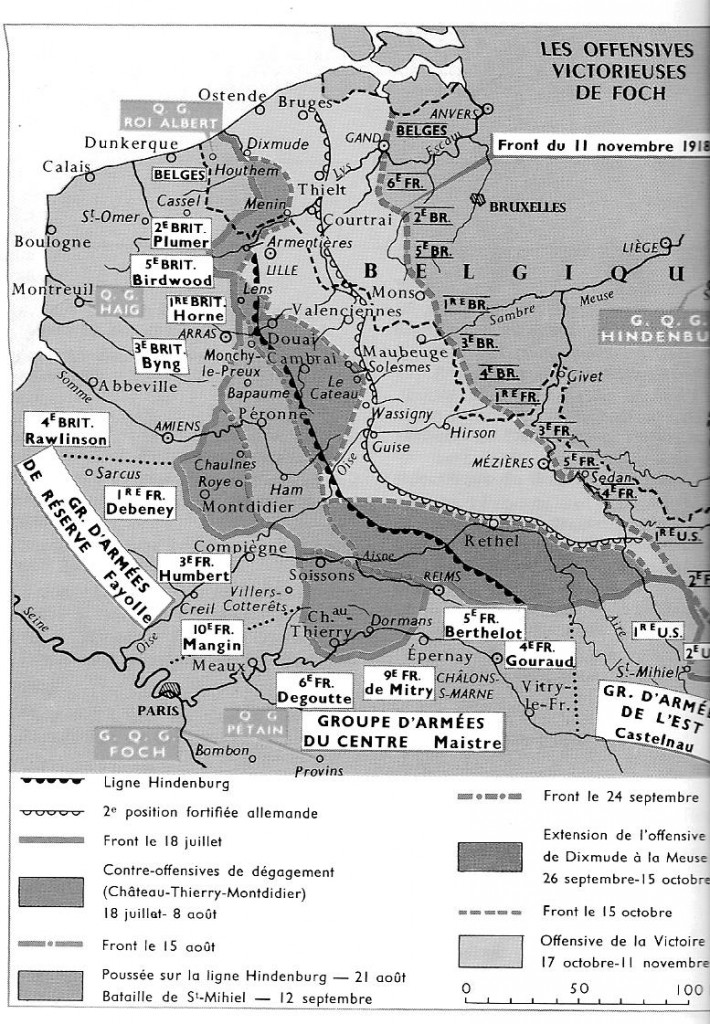

3) Après la bataille de Reims du 15 Juillet 1918 qui marque l’avancée maximale des forces allemandes commandées par Ludendoff, Ferdinand Foch qui en mars a été désigné généralissime des troupes alliées sur le front occidental, déclenche une contre-offensive victorieuse dès le 18 juillet. À partir de là, le phénomène s’inverse. Foch prescrit un retour définitif à l’offensive visant en premier lieu au dégagement des voies stratégiques.

L’offensive générale est déclenchée le 3 septembre. Elle se développe par trois grandes opérations menées par les Français, les Anglais et les Belges, dans les Flandres, en direction de Gand, par les Français et les Anglais sur la ligne Hindenburg, en direction de Cambrai et Saint Quentin, par les Français et les Américains de part et d’autre de l’Argonne, en direction de Sedon. Le 4 novembre, à la suite de l’attaque concentrique des 12 armées alliées, les Allemands décident la retraite générale sur le Rhin. Le 11 novembre, alors qu’à Rethondes, les Allemands obtenaient l’armistice, Louis Perroud apprend en Belgique que la guerre s’achève.

Atlas historique, Larousse, 1978

Article initialement paru dans Kronos N° 1, 1986