Après la Libération puis durant les années 50, l’industrie pétrochimique, portée par le vent du modernisme, déverse en abondance sur la société toute la gamme des matières plastiques. Par leurs usages très variés, elles entrent « dans les petits objets de la vie de tous les jours ». Désormais, dans toute la maison et particulièrement dans la cuisine, les formes évoluent, la couleur entre dans le quotidien. Impossible d’imaginer à l’époque que cet univers allait devenir « vintage » un demi-siècle plus tard.

« Formica, c’est formidable ! », proclament à longueur de pages les magazines féminins. La publicité vante d’abord le côté résistance de cette matière merveilleuse : « la préparation de vos plats se fera à même le Formica qui ne craint ni les chocs, ni les graisses, ni la chaleur, car ce remarquable revêtement résiste à tant de choses ». Dans un univers qui semble accumuler les petites catastrophes, le Formica devient une assurance « tous risques ». Les réclames qui en énumèrent une liste sans fin vous rassurent : « Sans importance, le verre renversé, l’encrier répandu, la cigarette oubliée ». Dans un monde de maladroits ou de négligents, le Formica résiste aussi aux « frottements répétés, à l’eau bouillante, à l’alcool, aux acides usuels, à l’eau de mer, aux gribouillis des enfants ». Cette magie du plastique se heurte parfois à la réalité, comme en témoignent alors les marques de brûlures laissées sur le beau Formica par une malencontreuse cigarette.

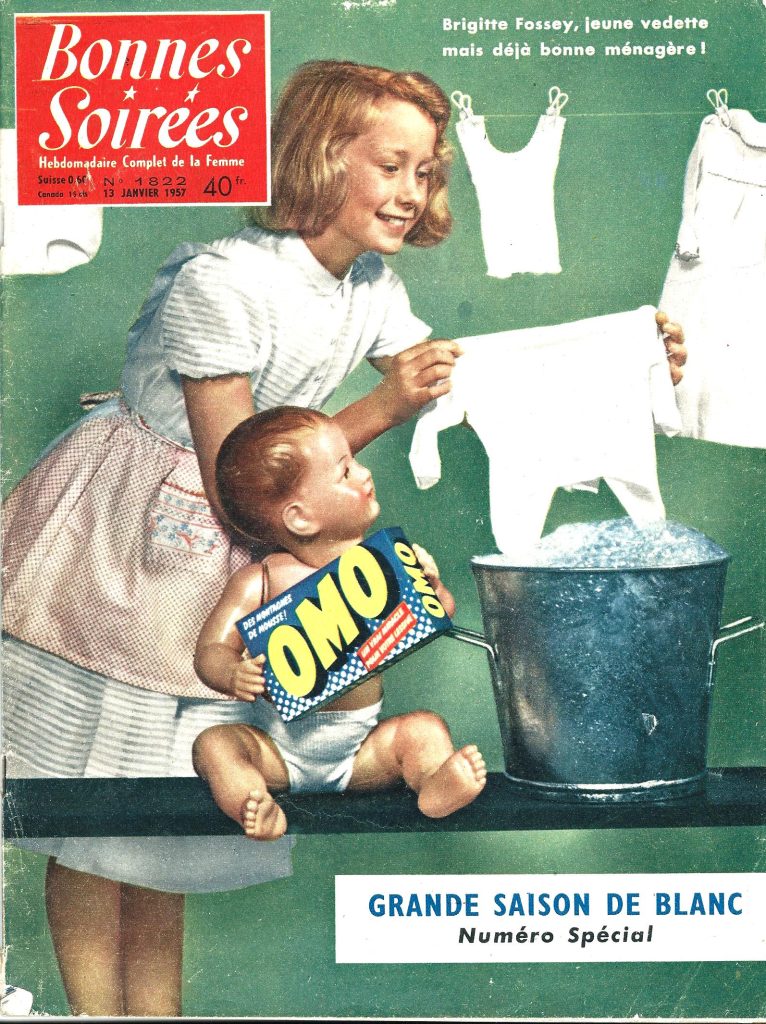

Supportant les agressions, le Formica a comme autre qualité sa facilité d’entretien : « d’un coup de chiffon humide, il retrouve tout son éclat », : mais « un coup de Spontex » peut tout aussi bien faire l’affaire. Mine de rien, tout un changement de mentalité est instillé par une publicité pleine « d’arguments » dont celui de l’amélioration de la vie de la ménagère « libérée de toutes les petites contraintes, de tous les soucis d’entretien ». Cette nouvelle matière fait enfin entrer la couleur dans les intérieurs domestiques avec plus de cinquante coloris en catalogue. Le liseré noir qui borde tables, chaises et buffets accentue par contraste des couleurs éclatantes : jaune citron, rouge framboise, orangé, bleu vif ou vert d’eau. Ces belles surfaces satinées et brillantes disqualifient le traditionnel mobilier en bois. Des surfaces dont le fini incomparable, affirme la publicité, qui s’harmonisent « à merveille aux lignes épurées du meuble d’aujourd’hui ». Les meubles peuvent alors adopter des formes nouvelles avec des courbes audacieuses ou des lignes épurées comme le donne à voir cet intérieur de la fin des années 50. Dans « Mythologies », Roland Barthes pointe en 1955 cette révolution du plastique dont il dit « c’est une substance ménagère, une matière artificielle, plus féconde que tous les gisements du monde ». La même année, Léo Ferré compose « Le temps du plastique », un texte dans lequel l’ironie de l’auteur fait merveille. Les matières naturelles se voient désormais ringardisées au profit du simili, du factice, du toc, de l’imitation.

Peu à peu, le plastique supplante les matières traditionnelles comme la terre cuite et la poterie. Les beaux pichets et les brocs que les nombreux ateliers de l’Albanais ou de la Marnaz produisaient voient le pot à eau en plastique leur souffler la vedette. Il faut dire que le nouveau venu est bien plus sympathique avec son aspect bicolore, sa forme rebondie. Il se fond parfaitement dans le nouvel univers coloré du Formica et illustre la nouvelle façon de penser qui affectionne surtout la légèreté.

Les pendules de cuisine elles aussi sont entièrement repensées car le plastique, comme le Formica permet d’innombrables audaces tant pour les formes que pour les coloris.

On privilégie les courbes faisant alterner portions concaves et convexes. Les marques Japy, Jaz ou Beroz proposent des créations colorées qui mettent en valeur un cadran clair facilitant la lecture de grands chiffres noirs. Protégées par un verre légèrement bombé, les aiguilles au design moderne sont actionnées par un petit moteur électrique à pile.

Il est un domaine qui résiste à cette marée du plastique, c’est celui des bouteilles et autres récipients en verre. L’explication tient en un seul mot : la consigne des bouteilles. Mise en place dans les années 50, elle permet au consommateur qui verse une somme modique lors du premier achat de retourner les bouteilles à l’épicier. Le client a le choix, soit remplir à nouveau ses bouteilles de vin, de bière, de lait, ou bien de récupérer la somme payée en supplément. Les enfants se chargent alors volontiers de déconsigner les bouteilles, espérant que les parents veuillent bien abandonner les quelques centimes de la consigne. Même s’il faut laver les bouteilles, passer soigneusement l’écouvillon, on aime bien ce système. Il faudra attendre les années 60 et leur matraquage publicitaire en faveur des bouteilles jetables pour que le plastique l’emporte peu à peu.

Aujourd’hui répandu aux quatre coins de la planète, ayant envahi les océans, le plastique jetable n’est plus moderne comme il le fut autrefois. Retournement de mentalité, les récipients et bouteilles en verre consignés ont à nouveau le vent en poupe.

Jean-Louis Hébrard