1886-1986 : le do et le mi sous « cloches »

Les yeux me brûlent d’insomnie,

le jour paraît à la fenêtre ;

mes pensées en déroute

battent encore la chamade

des hantises nocturnes…

Ô mon âme, dépose

angoisses et tourments ;

réjouis-toi, entends tinter,

de-ci de-là les cloches matinales…

Eduard Mörike

Au point du jour

Combien d’entre nous n’attendent-ils pas au-delà des « angoisses et des tourments » alors que « le jour paraît à la fenêtre » que raisonne l’angélus pour commencer une nouvelle journée ? Croyants, indifférents ou athées, chacun tend l’oreille vers cette corne de brume de notre sommeil. Et pourtant, un matin de 1985, les cloches se turent. Les habitants se sentaient orphelins, lancés au milieu de l’océan du temps sans ce guide réconfortant. Mais ce silence ranima la mémoire des anciens qui par la tradition orale savent que contrairement à l’affirmation de Louis-Ferdinand Céline : « L’histoire ne repasse pas les plats », Dame Clio ménage parfois des coïncidences curieuses.

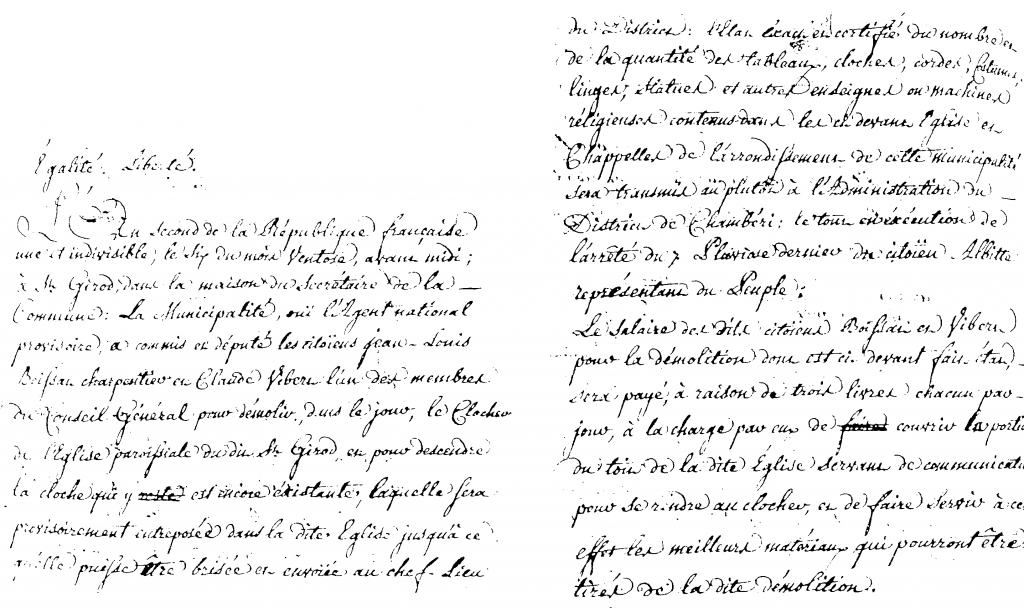

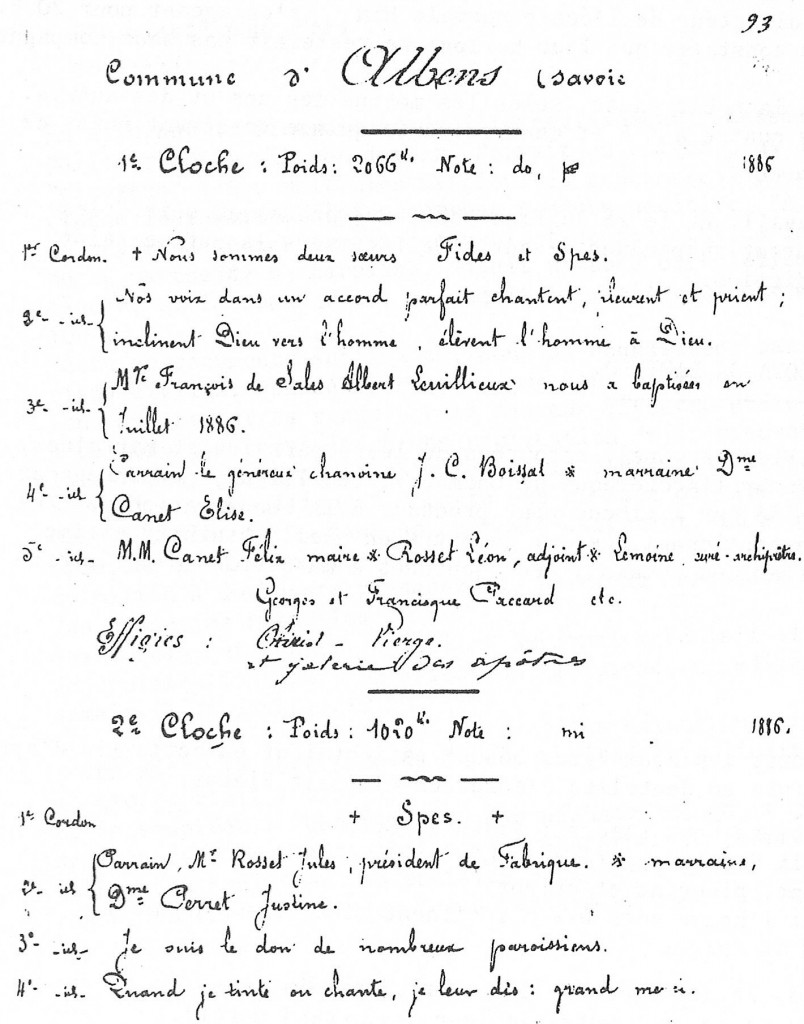

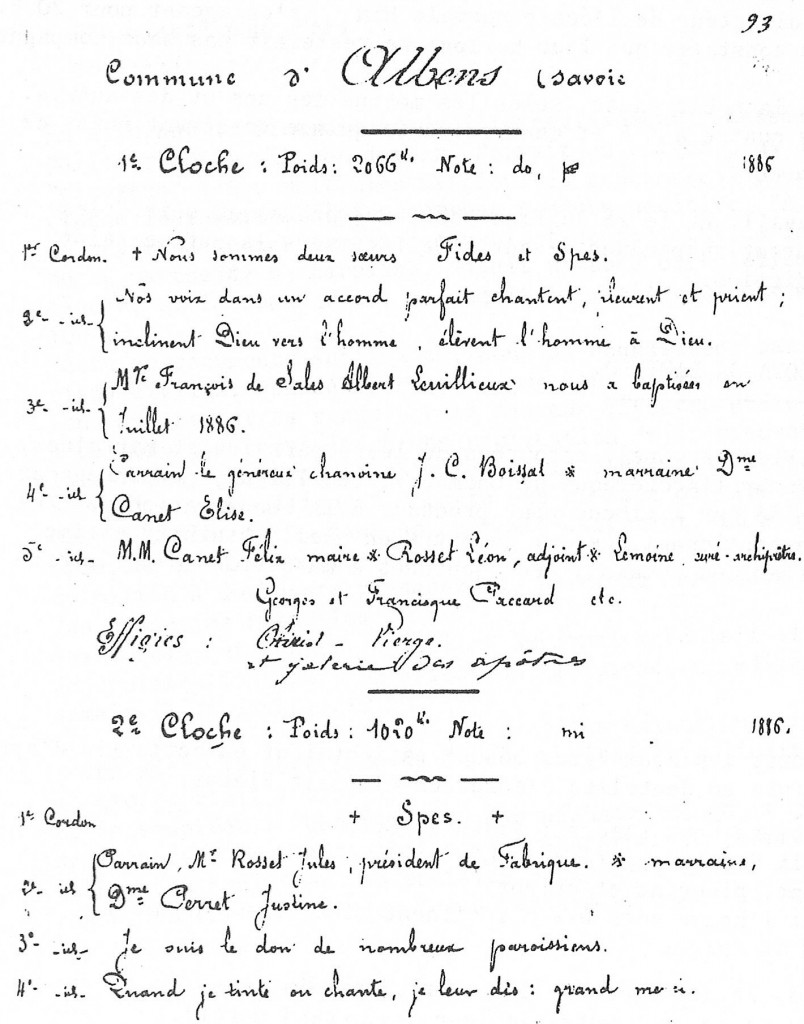

« L’an 1885, le jour des Morts, au matin, la vieille cloche reçut le coup de mort. N’est-ce point le marteau de l’horloge qui a frappé la cloche pendant qu’elle tintait ? » Joseph Lemoine, curé de la paroisse d’Albens, consigne de sa fine écriture, sur le registre paroissial, l’évènement de cette fin d’année 1885. L’unique cloche de l’église vient à l’aube de cette journée des défunts de rendre son dernier soupir, privant, déjà, les fidèles d’une compagne très « écoutée ».

Et l’archiprêtre, soucieux d’exactitude, note, non sans un certain amusement que « dans la paroisse, on ne fut pas chagriné » et de préciser les raisons de cette apparente indifférence : « De cet accident, on se permit d’en rire. La rumeur disait : il nous faut une cloche qu’on entende partout, plus grosse que toutes celles de la vallée. » S’égrenant à la respiration de la terre et au souffle du ciel, la vie rurale ne pouvait longtemps se passer du tintement familier. Et puis, cette rumeur un peu perfide, avoue que finalement, l’occasion est belle : « Albens est un chef-lieu. Il nous en faut deux. Plusieurs paroisses en ont deux… » Querelles de clochers !

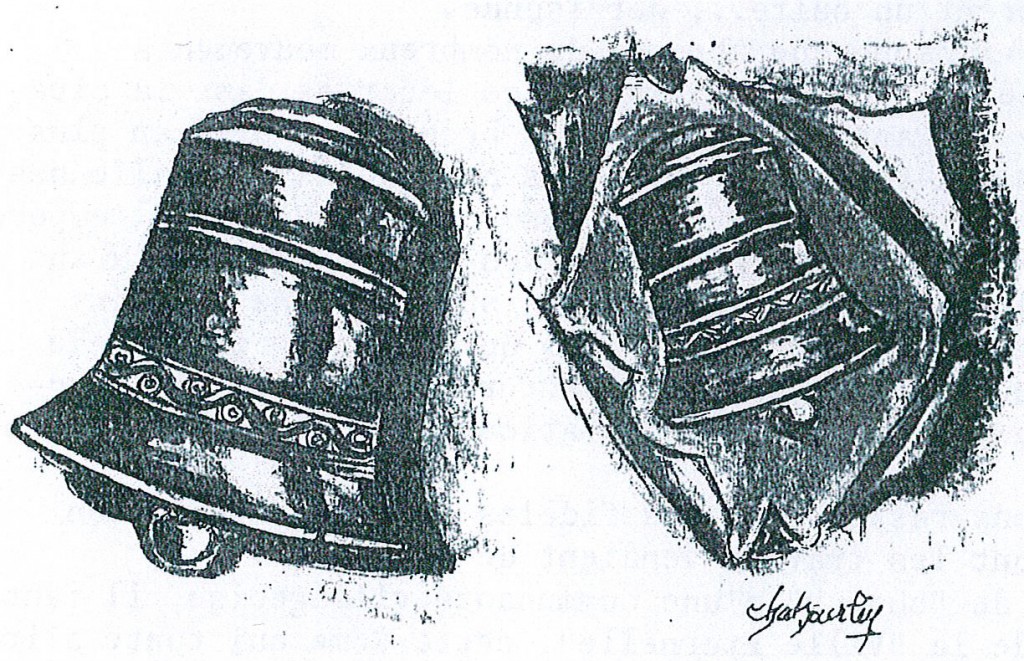

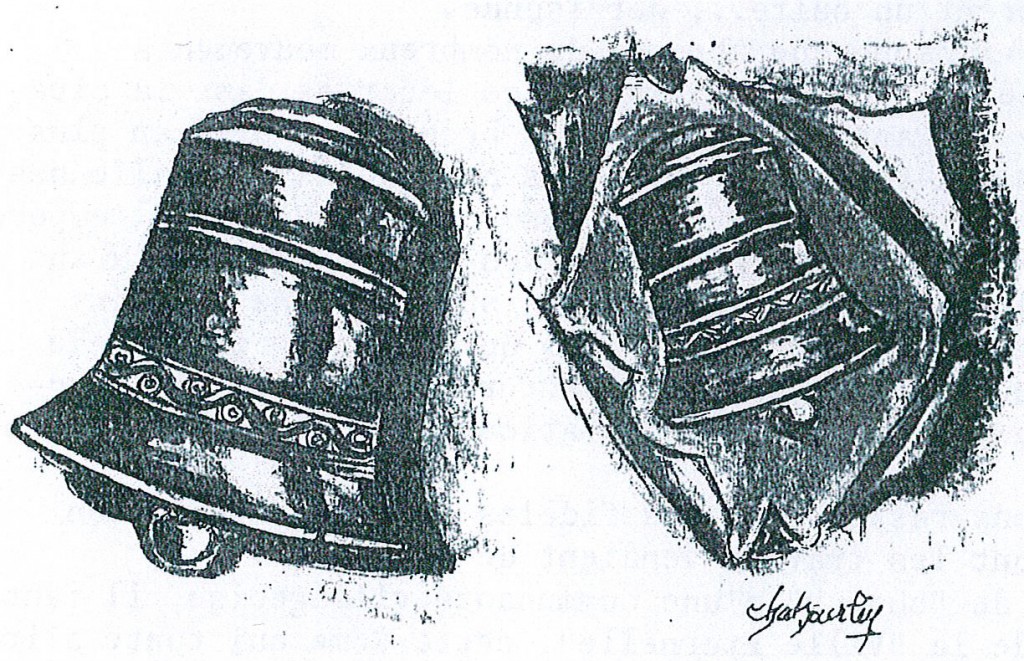

Ainsi, les autorités civiles et ecclésiastiques, suivant le « vox populi », décidèrent-elles de substituer à la cloche cassée, « deux sœurs Fides et Spes » qui depuis cent ans au fil des heures joyeuses, glorieuses ou ténébreuses, « chantent, pleurent et prient », rappelant à la communauté albanaise, que le 28 juillet prochain, vers 17 heures, elles fêteront leur centenaire.

Une plongée dans notre passé s’imposait.

Une première plongée nous entraîne dans la « fosse océanique » 1869

En empruntant momentanément la « Calypsos » du commandant Cousteau, rebaptisée « Kronos » pour la circonstance, nous nous immergeons dans l’océan des hommes jusqu’au seuil 1869 qui présente un véritable « fossé tectonique » tant pour l’histoire religieuse locale que pour celle de l’Église catholique romaine.

Telle une Louve aux appétits modernes, le xixè siècle allaita deux jumeaux au caractère apparemment opposé, « Positivisme et Libéralisme » » reprenant dans la mythologie contemporaine les rôles de Romulus et Remus, placés l’un et l’autre sous la protection du dieu Rationalisme auquel certains vouèrent un culte… déraisonné.

Cette double émergence dans l’esprit philosophique abreuva de nombreux mouvements « assoiffés » de liberté et d’indépendance, et provoqua de multiples lézardes dans la citadelle construite autour de la personne du Pape, en ouvrant des brèches de plus en plus larges dans l’autorité temporelle du Saint-Père. Les secousses nationalistes italiennes, savamment orchestrées par le comte de Cavour avec la malicieuse complaisance de l’empereur Napoléon III, amplifièrent leur onde de choc jusqu’à réduire les États pontificaux au seul bastion du Vatican. Un ultime bastion que Pie IX installé sur le trône de Saint Pierre de 1846 à 1878, accepta comme une prison de luxe, mais qui eut pour principale conséquence de stigmatiser son énergie et de renforcer son autorité spirituelle, autorité solennellement réaffirmée lors du premier Concile du Vatican qui débuta le 8 décembre 1869.

Ce même 8 décembre, la paroisse d’Albens rassemblait ses fidèles pour la bénédiction officielle de la nouvelle église dont les travaux venaient de s’achever.

Pour bien saisir le moindre battement de « chœur » d’une communauté villageoise, il faut savoir tendre l’oreille en direction de la « ville Éternelle », cette Rome qui tente d’irriguer ses contrées les plus éloignées.

Le procès-verbal de la bénédiction de l’église, rédigé par le Révérend Lucien Pavy, archiprêtre et curé, attire immédiatement notre attention dès les premiers mots : « L’an 1869, le 8 décembre, en la fête de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge, Mère de Dieu, jour à jamais mémorable de l’ouverture du Saint Concile du Vatican, au milieu d’un immense concours de fidèles… »

Une célébration doublement symbolique à une date qui ne doit rien au hasard.

Face à la montée du laïcisme, de l’anticléricalisme et du scientisme qui s’apprêtaient à sacrifier toute religion sur l’autel de la « Sainte Raison » la bénédiction d’une église, quelque fut son importance, s’analysait comme une résistance à l’air du temps et un défi accompagnant la lutte de Pie IX pour faire de l’église le dernier rempart contre les principes, jugés dangereux, de la société contemporaine.

En ce jour de « fête de l’Immaculée Conception », dogme proclamé le 8 décembre 1854, le Concile Vatican I accrut le centralisme romain en soumettant l’Église à la seule autorité de Rome, l’affirmation doctrinale de l’ultramontanisme (1) s’opposant aux aspirations gallicanes (2) des églises nationales. La constitution Pastor Aeternus, clôturant le concile le 18 Juillet 1870, servit de point d’orgue, l’évêque de Rome obtenant la définition de d’infaillibilité pontificale. Un concile qui s’interprétait comme un constat de divorce, aux torts réciproques, entre l’Église et la pensée contemporaine.

C’est dans cette agitation fébrile, tempérée par le bon sens campagnard, que les Albanais accueillaient la construction de leur nouvelle église. La cloche pouvait battre à toute volée pour fêter cette naissance jusqu’à ce matin du jour des Morts 1885 où l’implacable faucheuse lui infligeait une blessure fatale.

Une remontée au pallier 1885 qui provoque quelques vagues !

Coup de sang savoyard pour Fides :

La charge de remplacer la cloche cassée incombait à la commune. Le curé Lemoine fit part à monsieur le maire, Félix Canet, du sentiment de la paroisse. Des différents entretiens, auxquels participa le président du conseil de Fabrique, monsieur Jules Rosset, intervint un accord pour une nouvelle cloche de 2000 kilos.

Le conseil de commune eut donc à délibérer sur la question, le problème essentiel consistant à choisir le fondeur. La maison Paccard, d’Annecy-le-Vieux, qui connaissait déjà une renommée internationale, semblait devoir sans discussion possible recueillir un préjugé favorable auprès des édiles albanais. La procédure suscita quelques… frémissements !

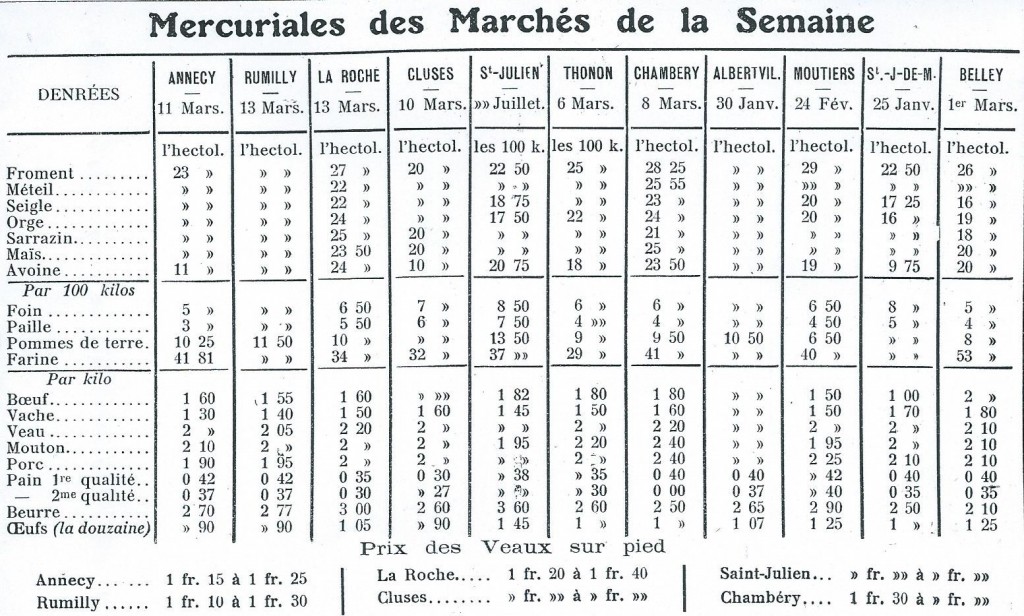

Réuni le 15 novembre 1885, le conseil écouta le rapport du premier magistrat sur les contacts qu’il avait établis avec diverses maisons de fonderie de cloche afin, à la lumière des devis, de « choisir celle de ces maisons qui offrirait les conditions les plus avantageuses tant sous le rapport de la bonne exécution du travail que sous le rapport du prix ».

À l’intention de ses collègues, Félix Canet fit circuler la correspondance échangée afin qu’ils se « forgent » une opinion.

À la lecture du registre des délibérations, cette séance se déroula sans atermoiements, ni émotion.

Les conseillers admirent que la cloche de la commune était cassée et qu’elle ne pouvait plus fonctionner. Ils constatèrent qu’à la suite du « don à titre gracieux qui » avait « été fait récemment… par messieurs les frères Perret, de Paris, d’une horloge », il convenait d’adjoindre une cloche nécessaire au bon fonctionnement de l’horloge, fonctionnement dont les habitants étaient actuellement privé ainsi que des sonneries indispensables au service du culte.

Le choix du fondeur ne donna lieu officiellement à aucun cas de conscience, le secrétaire de séance notant « qu’à la suite du dépouillement de la correspondance, il résulte que la maison Paccard, d’Annecy-le-Vieux offre les conditions les moins onéreuses avec toutes les garanties d’une bonne exécution ».

Curieux raccourci ! Et le bon Père Lemoine nous rappelle à l’ordre et à la vérité historique. Car, si on s’adressa tout naturellement aux « Messieurs Paccard », la maison Debrand de Paris, également consultée, proposa un devis nettement moins élevé. Et comme depuis la pose de l’horloge de la maison Godefroy-Strebet, Albens regardait Paris avec des yeux de Chimène, le choix s’avérait beaucoup plus cornélien. Une bataille de chiffres qui déclencha une petite « guerre de la fonte ».

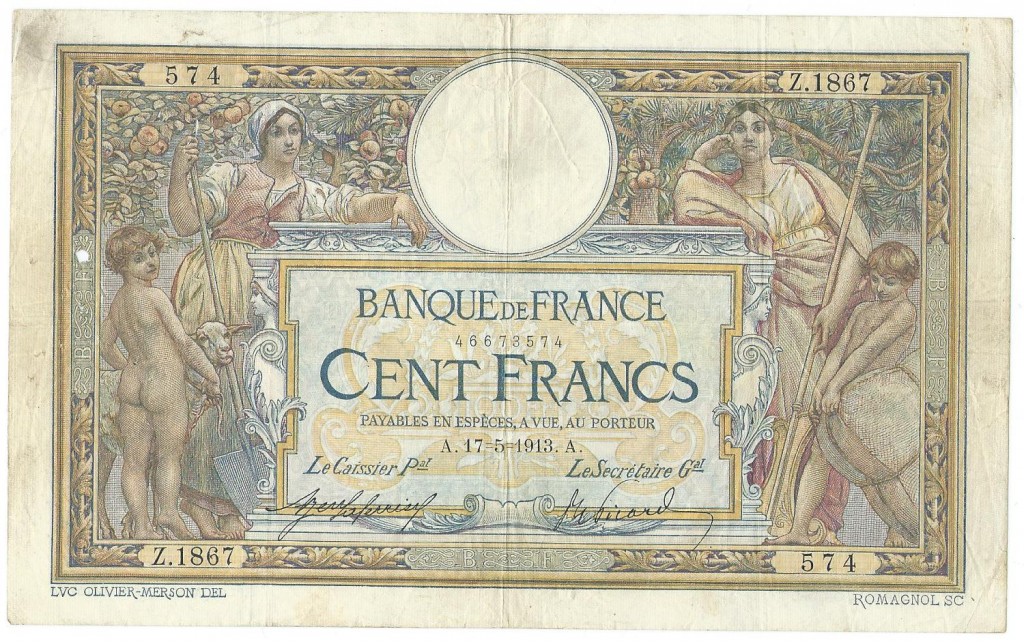

Le sang savoyard des « Messieurs Paccard » » monta à ébullition et « ceux-ci humiliés qu’on s’adressa à Paris, firent un rabais, de 25 F par 100 kg, le prix se réduisant à 300 F les 100 kg ». Le coup paré, l’honneur était sauf ! Ainsi, le conseil communal décida le 15 novembre « l’acquisition d’une cloche de la maison Paccard d’un poids de 2 000 kg dont la dépense s’élèvera à la somme de 6 170 F ».

À cinq heures, Monseigneur Leuillieux gravit les quelques marches du parvis pour prendre place devant la grande porte de l’église, entouré d’un imposant clergé duquel émergeaient le vicaire général Ramaz, les chanoines Boissat, Savy, Monachon, Quai-Thévenon, les curés Pajeon, Guicher, Déprimoz, Chamousset, le supérieur du collège de Rumilly. Cette assemblée dominait une foule saisie « d’une émotion douce et joyeuse » et installée sur des bancs.

Au grand artisan de la renaissance des cloches, le curé Lemoine, revenait la tâche de prononcer le discours d’usage. Impressionné par ce parterre d’ecclésiastiques et par la solennité de l’instant, « il monta sur le marchepied et adressa la parole à cet auditoire aussi grand que distingué ». La bénédiction se déroulant en quatre cérémonies successives ; le lavement, les onctions, l’encensement et la sonnerie ; il en « interpréta le sens mystique » à l’intention des fidèles.

Fides et Spes baptisées, l’archiprêtre « pria le pontife de bénir la paroisse si généreuse pour la décoration de l’église et l’acquisition de la seconde cloche ». Les péripéties de la naissance de Spes lui revenant en mémoire, « il appela une bénédiction particulière sur les plus généreux donateurs ».

Et de citer en premier lieu, le chanoine de la cathédrale de Chambéry, Jean Boissat, le « généreux parrain » de Fides qui à l’occasion du baptême de sa filleule offrit « un si riche ostensoir en vermeil avec pierres précieuses ».

Puis la famille Canet, en la personne de son plus illustre représentant, Félix, qui en tant que maire, présida à la construction de l’église et au remplacement de la fameuse « cloche cassée », et de « Dame Elize » à qui revint la « charge » de porter Fides sur les fonts baptismaux, au titre de marraine.

Monseigneur associa au premier magistrat « Monsieur Pavy, aujourd’hui curé d’Aix » qui « connut mille difficultés » pour l’érection du prestigieux édifice, et « fit beaucoup pour son embellissement ».

« L’acte de Baptême »

La famille Rosset, comme « la plus généreuse envers l’église et la plus connue des pauvres » reçut sa part d’éloges. Elle avait participé pour 470 F à l’achat de Spes. Jules Rosset, président de la Fabrique, fut investi de la fonction de parrain et « contribua à l’achat d’une pyxide (3) en vermeil pour 160 F ». Léon Rosset, quant à .lui figure sur « l’acte de baptême » de Fides en sa qualité de premier adjoint.

Et enfin, de rappeler les mérites de la famille Perret, « celle à qui on doit l’horloge », « Maman Justine » élevée à la dignité de marraine de Spes. Avec celle de Fides, Elize Canet, elles « donnèrent les dix chandeliers en cuivre semi-doré du maître-autel ».

La bénédiction s’acheva et « on se hâta de faire_monter les cloches ». La foule allait-elle entendre le premier « cri » des deux sœurs ? Non car « elles ne purent sonner que le lendemain à la fin de la consécration de l’église ».

cette première journée se termina par une « magnifique illumination », Monseigneur faisant « une charmante visite dans le bourg ».

La Consécration

Bénite le 8 décembre 1869, l’église d’Albens, au cours d’une cérémonie qualifiée de « grave et imposante », reçut la dignité suprême le 29 juillet 1885 des mains de Monseigneur Leuillieux : la Consécration.

Bâton de maréchal d’un édifice religieux, cette dédicace ne revêt aucun caractère obligatoire, la plupart des églises et même des cathédrales se « contentant » de la bénédiction.

La rareté de la cérémonie indique combien les autorités ecclésiastiques se montraient reconnaissantes à la paroisse et à la commune d’Albens de leur action « chrétienne ».

À dix-sept ans d’intervalle, la bénédiction et la consécration témoignaient de la ténacité de ce bourg rural à maintenir le culte catholique dans son expression la plus large, et récompensaient l’enthousiasme et la fermeté des clercs et des fidèles à affirmer leur attachement.

L’Archevêque suivit le rite de la consécration, élaboré des siècles avant lui, rite beaucoup plus dépouillé actuellement depuis le concile de Vatican II.

Plusieurs processions autour de l’église permirent au prélat d’asperger et de sanctifier les assises et les murailles extérieures. Gagnant l’intérieur, il opéra de la même façon sur « l’inscription, en forme de croix, des 24 lettres de l’alphabet grec et latin, sur le pavé de l’église ».

Puis il transporta depuis la cure des reliques pour les sceller dans le tombeau de l’autel. Chaque maître-autel est en effet destiné à accueillir le corps ou les reliques d’un saint homme. En l’occurrence, les reliques sont-elles celles de saint Alban ? Nul le sait.

La consécration proprement dite s’acheva par l’onction de l’autel et des douze pierres incrustées dans les murs.

« Un sermon pathétique », « une sainte messe », le TE DEUM eurent sans doute beaucoup de mal à satisfaire, malgré leur foi, les paroissiens, fascinés par une attente légitime : la sonnerie des cloches.

Et comme pour mettre un terme au supplice de leurs « géniteurs », Fides et Spes, d’un commun accord, « entonnèrent charitas » dans une « sonnerie heureuse, grandiose, harmonieuse et joyeuse ».

Et depuis ce jour, les deux sœurs, s’imposant parfois des silences monacaux, effacent de leurs « effluves matinales » les « angoisses et les tourments », ces deux vigies, entre ciel et terre, accompagnant les hommes dans leur reconquête du temps… perdu.

Alain Paget

Les plus vifs remerciements au Père Maurice Hugonnard pour la consultation des registres paroissiaux et ses précieux renseignements, ainsi qu’au secrétariat de mairie pour les archives communales.

Notes de l’auteur :

1) Ultramontanisme : ensemble des doctrines théologiques favorables au saint-siège.

2) Gallicanisme : doctrine qui a pour objet la défense des franchises ou libertés de l’Église de France (gallicane, de gallicanus = gaulois), à l’égard du saint-siège, tout en restant sincèrement attachée au dogmes catholiques.

3) Pyxide : petite boîte qui servait autrefois à contenir l’eucharistie et qui est à

l’origine du ciboire.

Article initialement paru dans Kronos N° 1, 1986