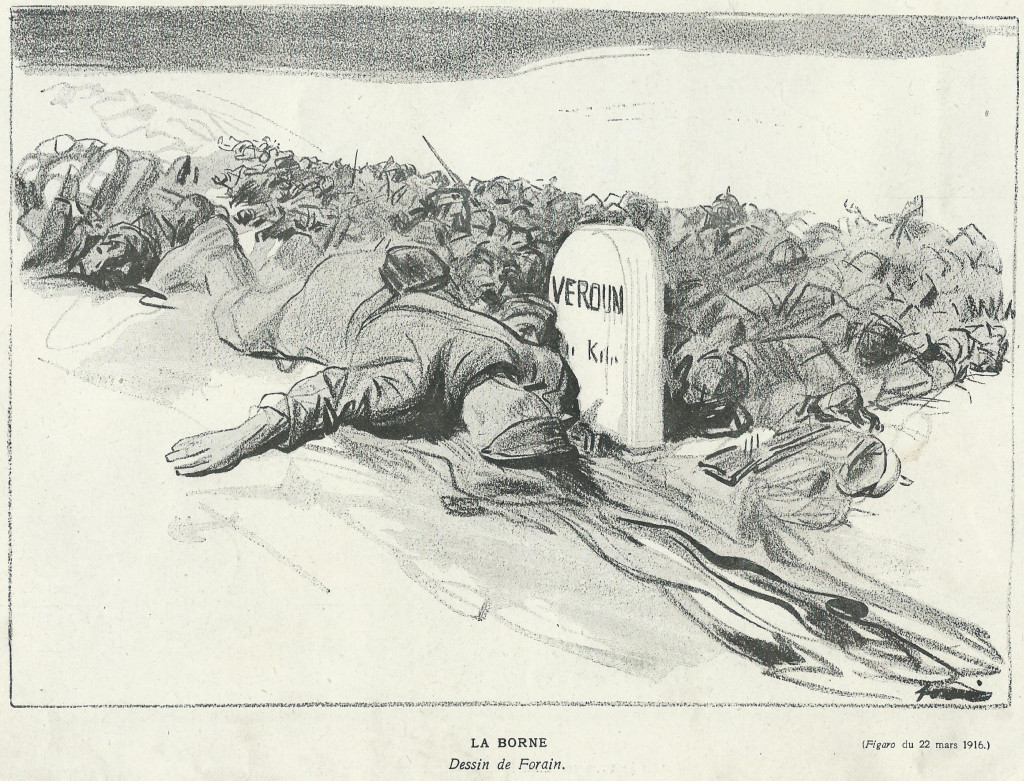

Après la Grande Guerre, la tuilerie Poncini va poursuivre une progression économique amorcée quarante plus tôt lorsque Joseph Poncini, venu du Tessin, s’installe à Braille près d’Albens. Lorsqu’il décède en 1918, ses fils reprennent le flambeau et vont adapter l’entreprise aux conditions nouvelles des années 20.

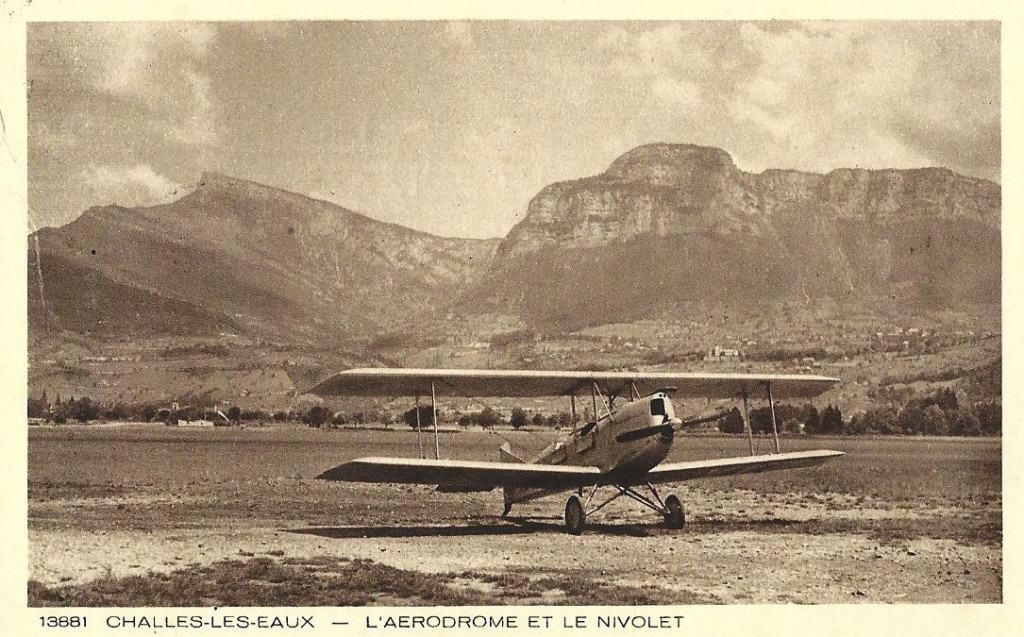

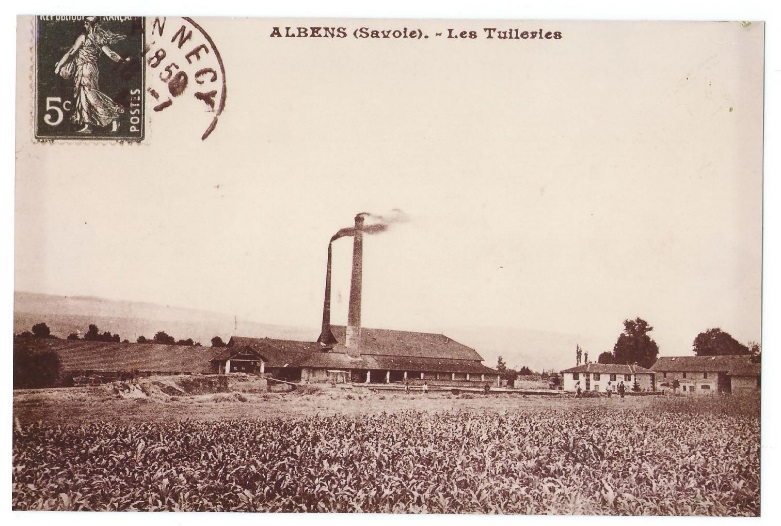

À Braille, l’usine exploite une grande poche d’argile à côté de laquelle furent implantés avant la guerre les fours, séchoirs et ateliers mécaniques de type Montchanin. Deux grandes cheminées signalent désormais la tuilerie à des kilomètres à la ronde. Elles figurent en bonne place sur les photographies et cartes postales éditées à l’époque.

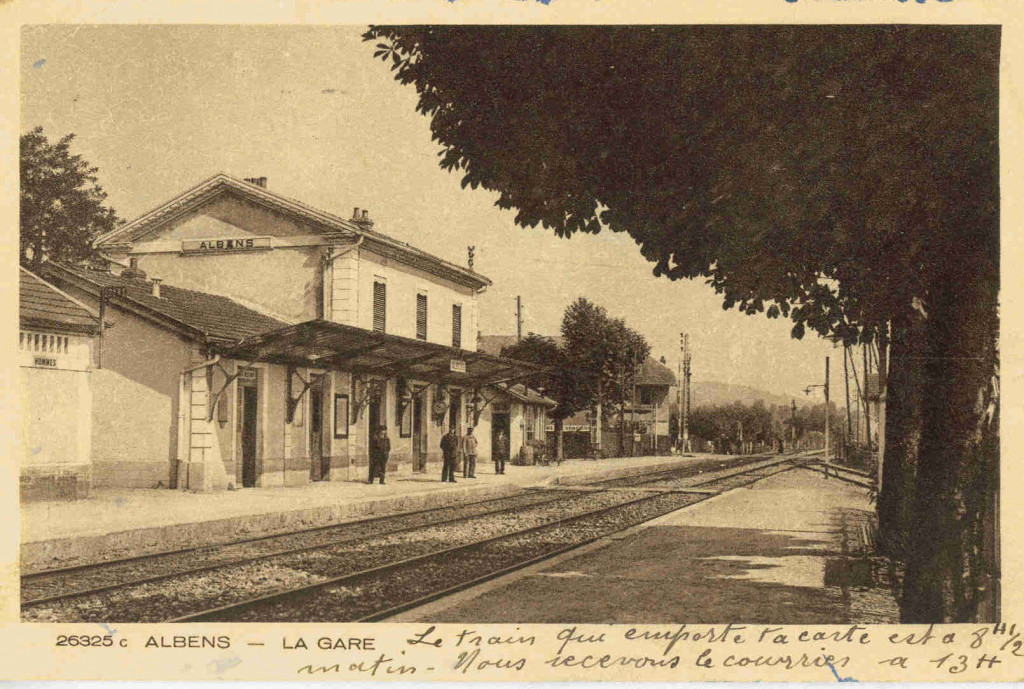

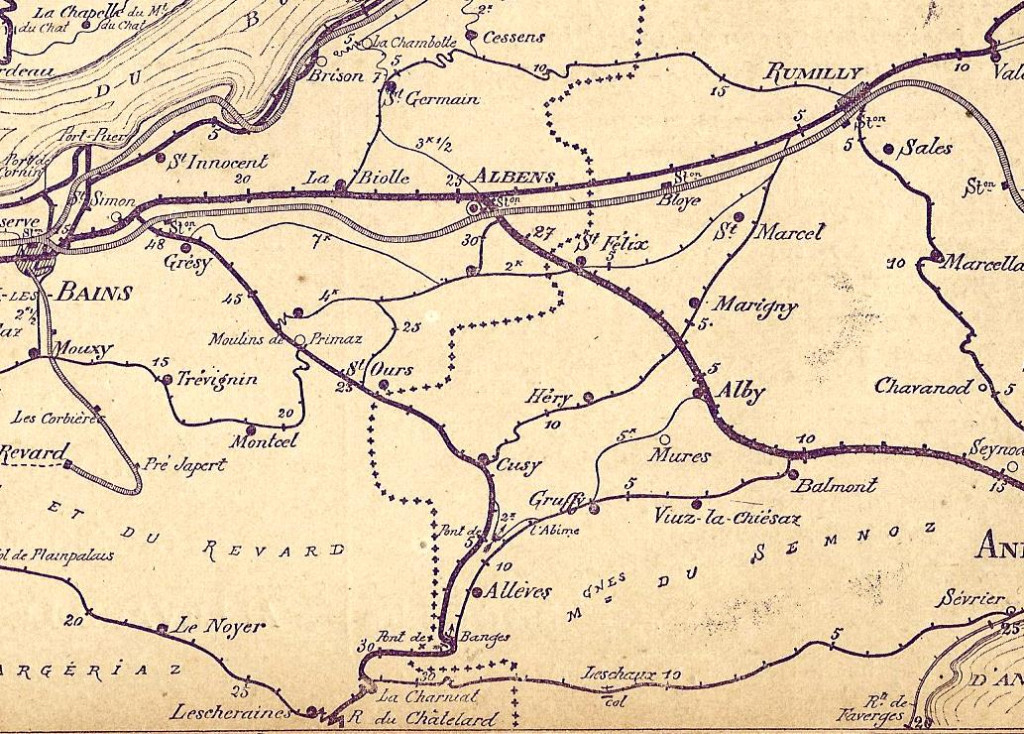

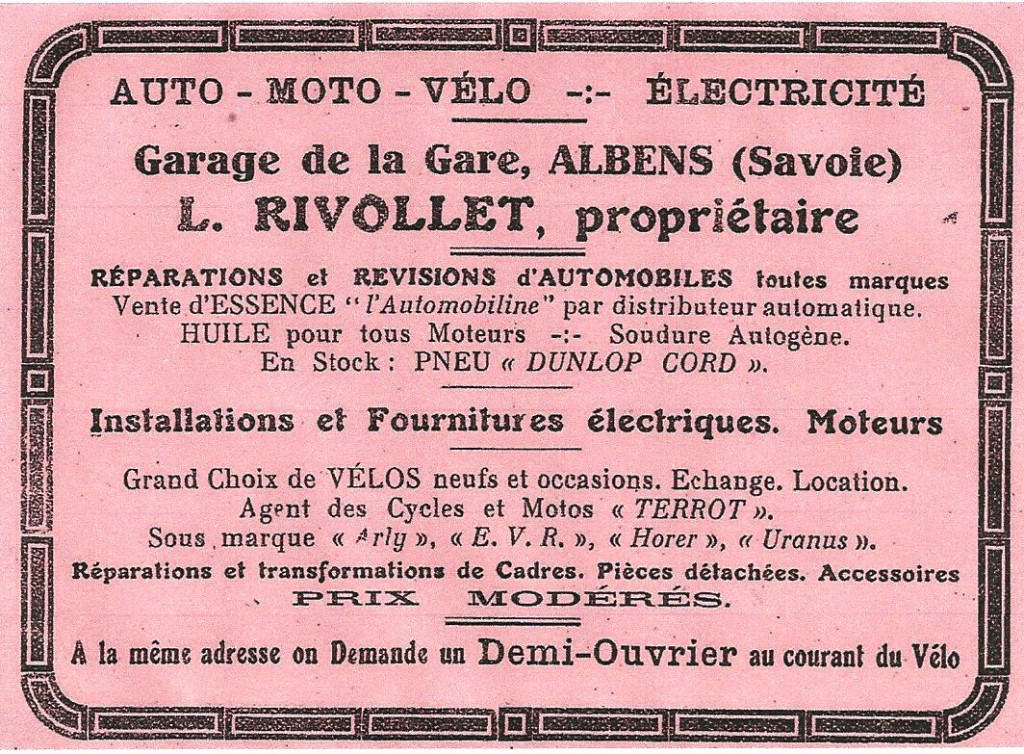

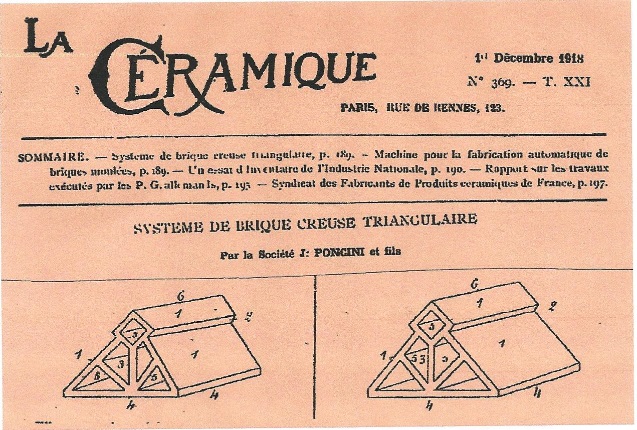

La proximité de la gare d’Albens est un atout pour assurer la livraison d’importantes quantités de briques et de tuiles en direction des départements voisins ou plus éloignés. Une partie des cinq millions de produits sortant chaque année de la tuilerie est acheminée vers la gare par une locomotive routière. Pour maintenir sa progression, l’entreprise innove. Dès 1918, elle met au point un système de brique creuse à propos duquel la revue « La Céramique » donne les précisions suivantes : « cette brique creuse en forme de prisme triangulaire fabriquée en céramique, ou terre à brique, sert à construire en ciment armé des planchers-plafonds, des murs, et à édifier, au besoin, une maison entière ».

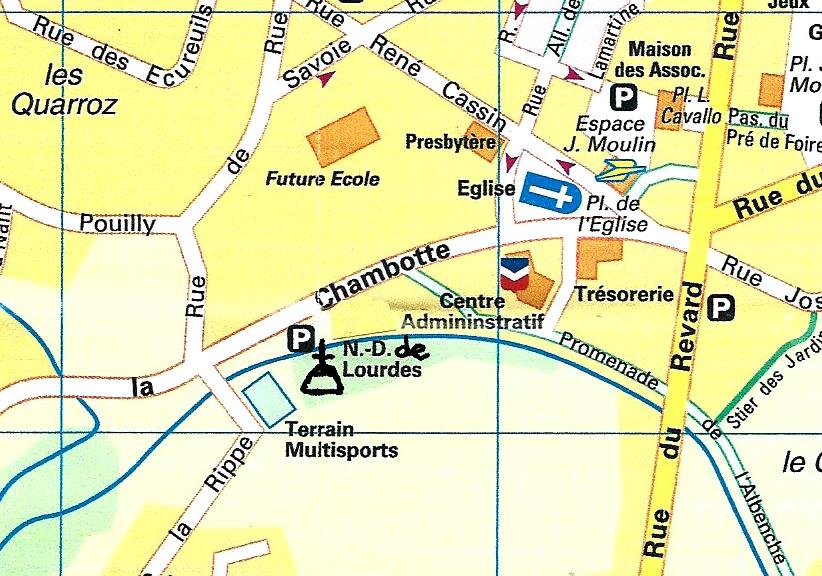

Dès 1920, l’entreprise est régulièrement présente dans les allées de la foire de Chambéry où l’on remarque son stand devant lequel, précise le journaliste du Petit Dauphinois, « nous trouvons une affluence considérable de visiteurs s’intéressant à la très belle et très complète exposition de tuiles de tous modèles et pour toutes toitures ». L’année suivante, le même journal se fait l’écho du succès de cette vieille Maison savoyarde « qui s’est signalée depuis peu à l’attention de la grande industrie du bâtiment par sa fabrication de premier ordre ».

L’entreprise aurait pu être lourdement affectée en août 1923 par le terrible incendie qui détruisit complètement l’immense séchoir et les 65 000 tuiles qui y étaient entreposées. Heureusement, comme le relate la presse locale : « la sirène de l’usine donna aussitôt l’alarme. Les pompiers d’Albens, Saint-Félix, Bloye et Saint-Girod se transportèrent immédiatement sur les lieux et avec le concours de la population purent préserver les machines de grande valeur qui se trouvent dans le même bâtiment ». L’incendie maîtrisé, le redémarrage se fit assez rapidement, « tous les bâtiments annexes à l’usine n’ayant pas été détériorés ». L’année suivante, les anciens séchoirs en bois furent remplacés par un séchoir à vapeur, plus performant et plus sécurisé. Après cet « accident industriel », la presse s’intéresse au devenir des ouvriers pour lesquels « on espère que le chômage sera de courte durée ».

La tuilerie au même titre que l’industrie fromagère de Saint-Félix est alors un gros employeur. Dans un article de 1926, on apprend qu’elle « occupe 40 ouvriers dont 13 italiens ». Après la Grande Guerre, la France démographiquement affaiblie fait appel à l’immigration pour compenser le manque de main-d’œuvre. En Savoie et Haute-Savoie, les italiens prennent la première place. En 1921, un traité franco-italien avait prévu que les mêmes avantages sociaux soient accordés tant aux travailleurs français qu’italiens. Toutefois ces derniers se montraient malgré tout moins exigeants.

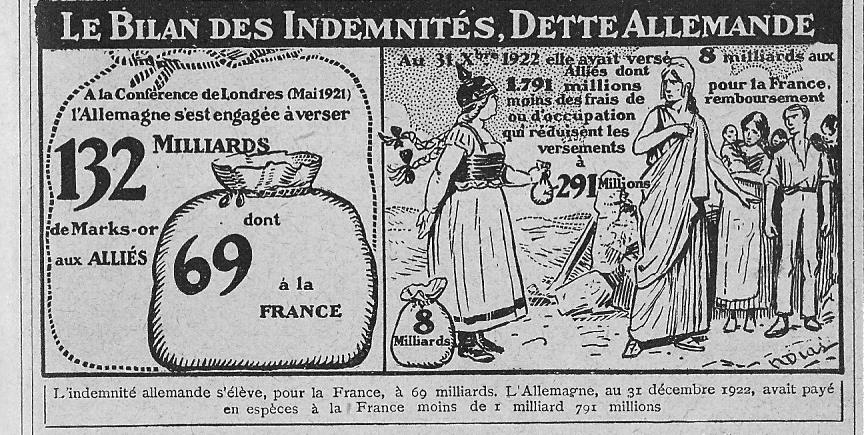

Mais en 1926 à la tuilerie, des raisons monétaires viennent bouleverser ce fragile accord. Mussolini, au pouvoir en Italie, mène une politique de forte réévaluation de la lire. Par rapport à la monnaie italienne, le franc se déprécie. Les ouvriers italiens, payés en francs, perdent au change lorsqu’ils envoient au pays une aide à la famille. Ils vont se mettre en grève pour être payés en lires. Le 2 mai 1926, un court texte du Journal du Commerce relate ainsi la conclusion du conflit : « les 13 ouvriers italiens faisant partie du personnel de la Maison Poncini ont bien demandé à être payés en lires, mais cette manière de voir a été refusée par la Maison, qui a toujours payé ses ouvriers en francs français, même quand la lire oscillait entre 60 et 70. Vu l’augmentation du coût de la vie, la Direction a consenti au relèvement des salaires, et, après entente avec son personnel, le travail a repris aussitôt ». Le Petit Dauphinois rapporte la même information que le journal de Rumilly. Tel n’est pas le cas de l’Humanité qui laisse entendre que tout n’a pas été aussi facile en précisant que « la direction se borna à leur accorder une augmentation de 0,10fr, portant le salaire horaire à 1fr80. Les grévistes, ayant accepté, rentrèrent le lendemain, sauf un, qui fut renvoyé ». Avec cette « grève d’Albens », on voit comment dans les années20, des décisions monétaires extérieures pouvaient déjà perturber la marche d’une entreprise locale.

La tuilerie allait par la suite devoir affronter la crise économique et sociale des années30. Toutefois, c’est la géologie qui devait la confronter à une difficulté majeure. La belle poche d’argile de Braille s’épuisant, il fallut chercher dans les environs un matériau de qualité équivalente. Hélas, les essais ne furent pas très concluants, ouvrant une période plus difficile qui allait conduire vingt ans plus tard à la disparition de l’entreprise.

Aujourd’hui, l’Espace patrimoine à Albens présente une belle collection des produits de la tuilerie. Le revue Kronos propose un article sur son histoire.

Jean-Louis Hebrard