Kronos tiendra un stand au marché de Noël d’Albens, les 10 et 11 décembre. Vous pourrez nous y retrouver, ainsi que nos publications.

Kronos tiendra un stand au marché de Noël d’Albens, les 10 et 11 décembre. Vous pourrez nous y retrouver, ainsi que nos publications.

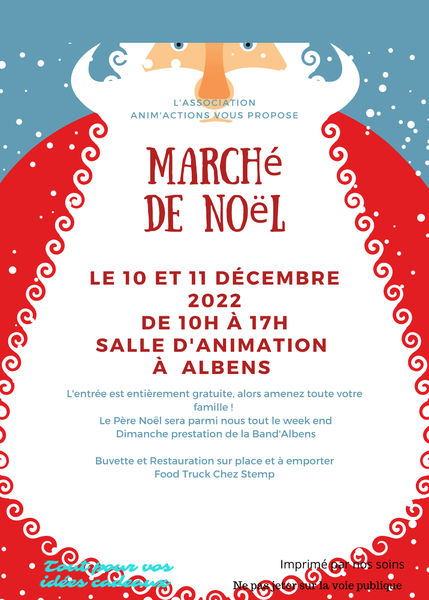

Le 14 juillet dernier a été couronnée Charlène Fleuret en tant que 100ème rosière.

Un petit défilé est parti de la mairie, accompagné par la batterie-fanfare, jusqu’à la salle polyvalente Chantal Mauduit.

Ensuite, Jean-Louis Hebrard a présenté cette institution centenaire, instauré par Benoit Perret, mettant en perspective son évolution historique.

Le 14 juillet 2022 a été couronnée la 100ème rosière d’Albens.

Si l’on se réfère au dictionnaire, le terme de rosière sert à designer une « jeune fille vertueuse à laquelle, dans quelques localités, en vertu d’une coutume ancienne on décerne solennellement une récompense ».

Mais qui était Benoit Perret ?

Au départ de cette tradition à Albens se trouve Benoit Perret, albanais d’origine très modeste mais courageux et ambitieux.

Il est né en 1844, l’aîné d’une famille de cinq enfants.

En 1854, son père Joseph décède à l’âge de 38 ans, les travaux agricoles et la construction de sa maison au Mazet auront eu raison de sa santé. Benoit l’ainé est âgé de 10 ans et le benjamin de la famille a seulement… 5 mois.

Joseph, le père, laisse sa femme Justine âgée de 34 ans dans un grand désarroi face à cette terrible situation. Sans ressource et sans aide financière, Benoit et sa mère assureront tous les deux la subsistance de la famille tant bien que mal.

En 1860, année du rattachement de la Savoie à la France, Benoit à 16 ans. Il part travailler comme manœuvre sur la construction de la voie ferrée Annecy-Aix-les-Bains dans le but toujours de gagner l’argent nécessaire à la survie de sa famille.

Fin 1864, il « monte » à Paris, ce qu’il voulait faire depuis toujours. Il trouve un emploi dans une brasserie près de la bourse et fréquentant le milieu boursier, s’y intéresse et acquiert par lui-même une instruction qui lui avait fait défaut dans sa jeunesse.

Les années passent, Benoit fait même venir son frère à Paris qui peut étudier et devenir plus tard pharmacien. Quant à Benoit, il intègre enfin la bourse et devient coulissier. (On dirait maintenant agent de change).

Ses affaires prospèrent jusqu’en 1917, on pense que la catastrophique opération de l’emprunt russe mettra fin à son activité. Il revient au Mazet avec un bon pécule, agrandira le domaine familial, veillant encore sur toute sa famille devenant pour tous « l’oncle Joseph », le bienfaiteur.

Rappelons que Benoit Perret était célibataire et sans descendance. Il se retirera à Aix-les-Bains, mais avant son décès, fait legs à la commune d’un capital destiné à récompenser une jeune fille méritante… la rosière était née à Albens. Cette dernière désignée pour l’année en cours est chargée de déposer chaque mois, si possible, quelques fleurs sur sa tombe.

À cette époque, le cérémonial de la rosière était courant dans la région parisienne où Benoit Perret a beaucoup vécu. Nul doute qu’après son expérience personnelle où depuis l’âge de dix ans, il a remplacé le père, il a voulu importer à Albens cette manifestation mettant à l’honneur un enfant méritant.

Il faut avoir en mémoire que dans ces années-là, l’espérance de vie était courte et souvent après le ou les décès des parents, l’ainé(e) se substituait à ces derniers pour la survie d’une famille quelque fois très nombreuse.

Ainsi, à Albens, depuis 100 ans, toutes les municipalités successives ont entretenu cette tradition d’honorer la rosière pendant la fête patronale le premier dimanche de juin.

Même pendant la guerre, une rosière était désignée, le maire lui rendait visite pour lui remettre le legs, mais pas de défilé bien sûr, occupation oblige. Quelque fois, dans ces années de guerre, la rosière faisait un don aux prisonniers de guerre.

Benoit Perret, décédé en 1920, est enterré à Albens dans le caveau familial fleuri pendant un an par la rosière et entretenu par la commune et cela depuis cent ans… belle tradition.

Benoit Perret a fait aussi profiter de son aisance financière sa commune. Ainsi, il a financé l’achat de l’horloge de notre clocher, mais aurait aussi participé à la souscription pour la construction du monument aux morts.

Kronos effectue toujours des recherches sur ce personnage, éminent bienfaiteur de la commune que vous connaissez maintenant un peu mieux.

B. Fleuret, d’après un article d’Albert Chiron dans le numéro 12 de notre revue.

Vers 8h30 toute l’équipe de Kronos était en place autour de René Canet pour installer à l’entrée du bassin de Braille un panneau consacré au thème de l’eau.

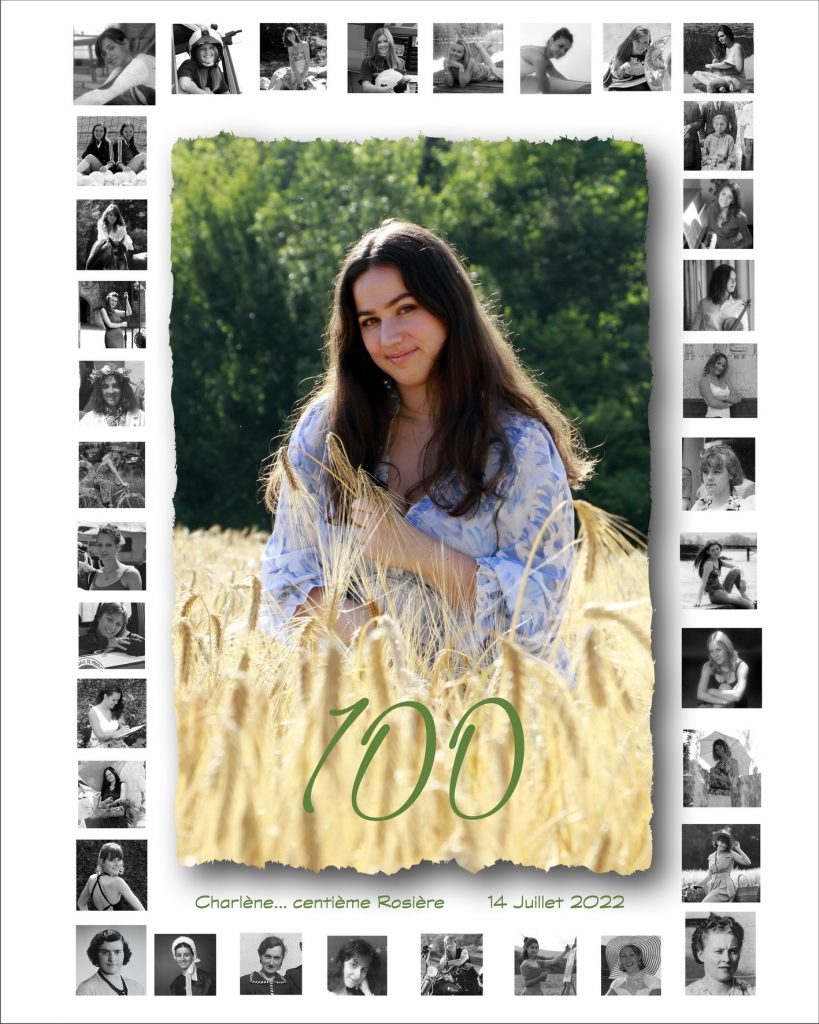

Nous avions choisi de l’intituler « Quand l’eau courante n’arrivait pas directement aux robinets des habitations ». Pour illustrer le thème, des séances de repérage photographique avaient été réalisées les jours précédents par Bernard G., Robert, Jean-Louis et bien sûr René. Nous en avons tiré quelques clichés illustrant notre affichage, racontant comment et où il fallait aller chercher l’eau, au puits, à la fontaine (privée ou publique) et au bassin et lavoir.

Enfin, une dernière partie était consacrée à la lessive. Un ancien cliché tiré des archives Kronos montrait un lavoir avec la lessive prête au rinçage ; sur une idée d’Annie, les marcheurs de la ronde des fours ont été mis à contribution pour nous aider à localiser ce cliché ancien (probablement à Lépau).

Dès 9h, les marcheurs sont arrivés et sans interruption Annie, Denis B., Bernard G., Robert, René, Gérard, Jean-Louis se sont relayés pour faire des commentaires et répondre aux questions. Dans le même temps nous en avons profité pour distribuer des flyers pour les Journées du patrimoine le samedi 17 septembre (Du Bornio au Paradis).

La presse est venue couvrir notre présence à la ronde des fours avec le passage de l’Hebdo et du Dauphiné (merci à Jacques Thomé pour l’intérêt qu’il porte à notre association).

Nous avons aussi reçu la visite de l’équipe de « La place du village », qui a fait un court reportage et interview de René et Jean-Louis. Au total, beaucoup de contacts ont été pris durant cette matinée qui s’est achevée par un repas au bassin avec plateaux repas offerts par l’organisation de la Ronde des Fours (un grand merci). En fin de circuit, passage de Marius Bonhomme et Bernard Fleuret qui font quelques beaux clichés.

Les quelques clichés d’illustration peuvent être complétés par tous ceux que vous voudrez bien nous envoyer.

Kronos sera présent au forum des associations d’Albens, le samedi 3 septembre 2022.

Venez nombreux !

Samedi 17 septembre de 14h30 à 16h30 venez découvrir le petit patrimoine local d’Albens sous la conduite de Jean-Louis HEBRARD de l’association Kronos. Pendant ce temps, l’Espace Patrimoine sera ouvert.

Au programme :

Inscription latine du IIème siècle.

Lavoir dans l’Albenche (escalier d’accès).

Croix de mission du XIXème siècle.

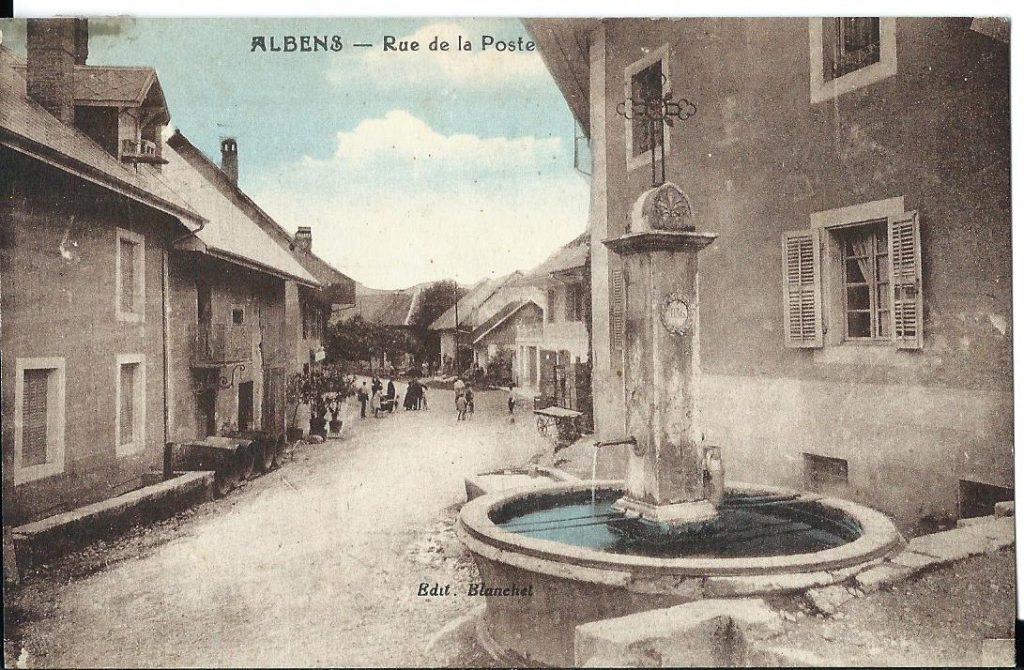

Fontaine de 1836 appelée aussi « Bornio ».

Colonne romaine à l’ancien cimetière au quartier du Paradis.

Visite commentée de l’Espace patrimoine et ses collections archéologiques et historiques (rue du Mont-Blanc à Albens).

Modalités pratiques :

Groupe de 30 personnes au maximum.

Inscription conseillée, par mail : contact@kronos-albanais.org

Annulation possible si conditions atmosphériques difficiles.

Le 31 juillet 2022, vous pourrez retrouver Kronos lors de la 16ème ronde des fours à Albens.

Nous serons juste après le four de Braille, au niveau du bassin.

N’hésitez pas à venir discuter patrimoine local avec nous !

Ce vendredi 14 avril, la famille Matthiez a offert à Kronos un traîneau datant de la première moitié du XXème siècle, en présence de la maire déléguée d’Albens, Claire Cochet.

C’est un traîneau à neige de 2 à 3 places, avec le cocher à l’arrière sur un siège de cuir rembourré.

À quoi pouvait-il servir ? Provient-il d’une station de montagne, comme le Revard, avant la démocratisation de la voiture ? Appartenait-il au médecin de l’époque ?

Si vous avez une idée, n’hésitez pas à nous contacter !

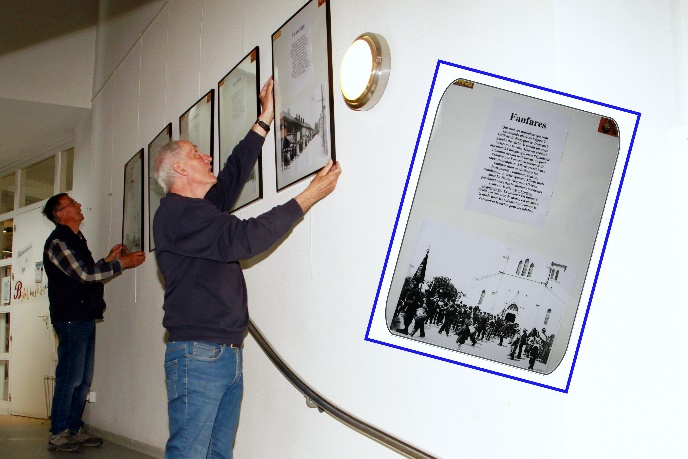

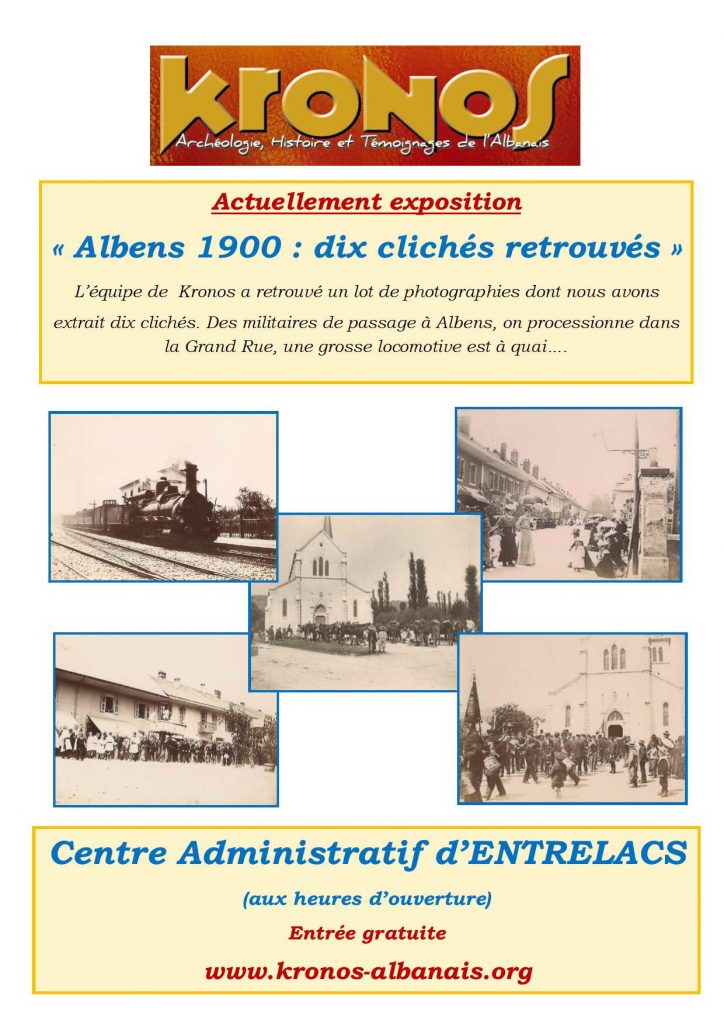

En vous rendant à la bibliothèque, venez découvrir la nouvelle exposition « Albens 1900 : dix clichés retrouvés ». Des photographies surprenantes accompagnées de courts textes sur la vie du village il y a 120 ans. Des militaires stationnent devant l’église, une fanfare se met en marche, on processionne pour la Fête Dieu dans la Grand rue, femmes et hommes posent tranquillement dans le carrefour, à la gare, une énorme locomotive à vapeur s’apprête à partir.

L’exposition devrait être visible durant quelques mois. L’association remercie la commune d’Entrelacs pour son accueil.

Bonne visite !

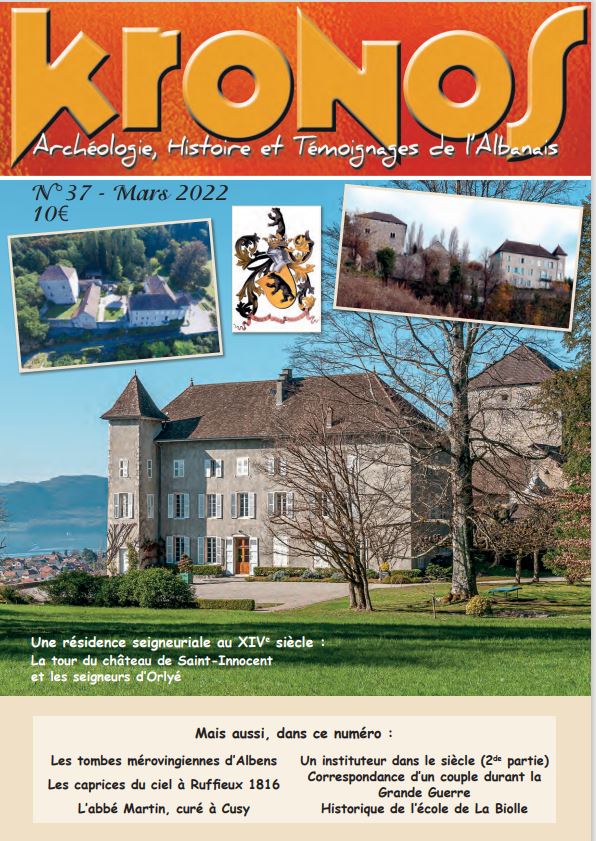

Le numéro 37 vient de sortir, comme l’an dernier intégralement en couleurs.

Au sommaire :

Vous pouvez la trouver aux points de vente suivants :

Bonne lecture !