L’automne dernier, Kronos vous avait proposé une exposition consacrée à la population du canton d’Albens dans la Grande Guerre. Une galerie est désormais disponible pour retrouver les différents objets alors exposés.

Vous pouvez retrouver toute l’exposition sur sa page consacrée.

Tous les articles par kronos

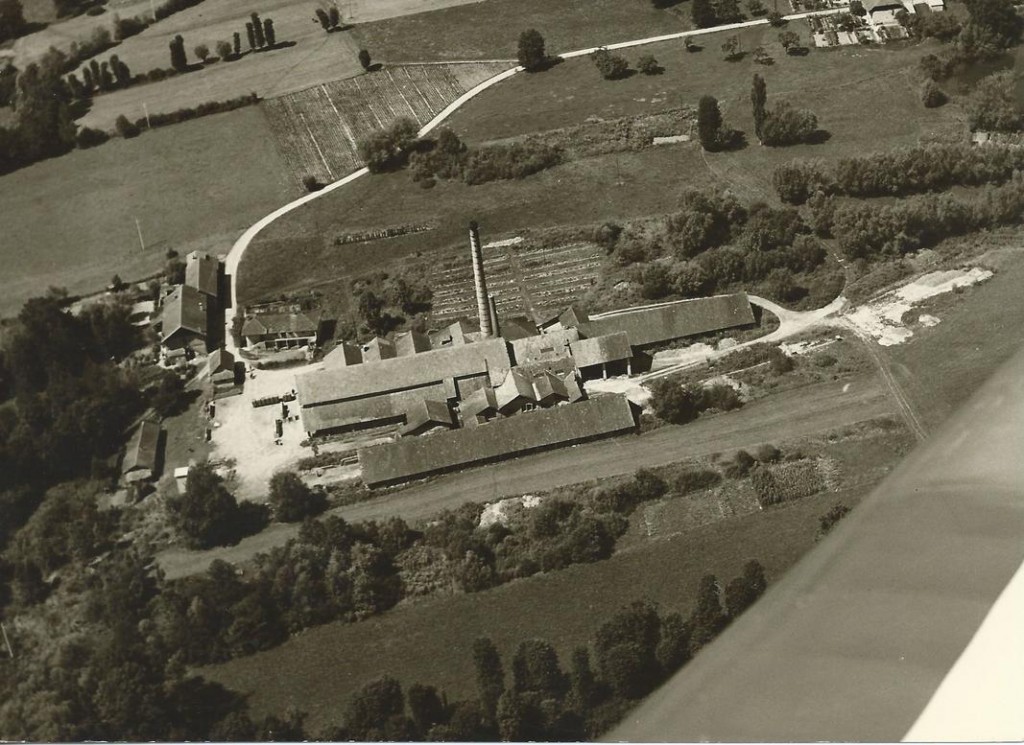

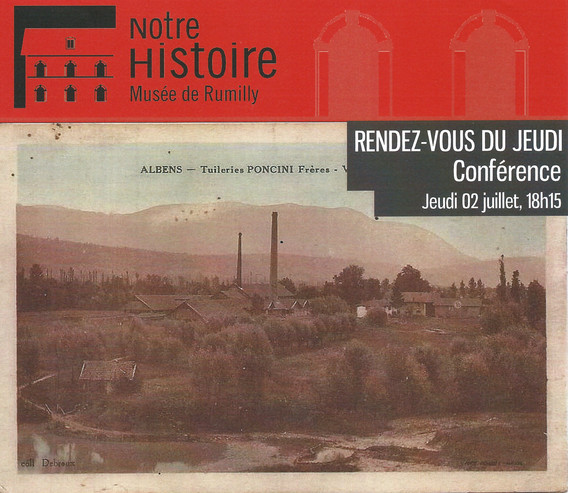

Les tuileries Poncini à Albens, une conférence et une visite sur le terrain

La salle de conférence du musée de Rumilly était pleine, jeudi 2 juillet en fin d’après midi, pour la conférence de Jean-Louis Hébrard consacrée aux « Tuileries Poncini à Albens ».

Dans l’assistance les nombreuses personnes qui se souvenaient de la vie à la tuilerie ont apprécié la plongée dans le passé de l’entreprise : ses débuts entre 1870 et 1875, son essor après 1885, lorsqu’elle livrait tuiles et briques dans toute la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère à partir de la gare d’Albens.

La conférence portait ensuite sur des temps plus difficiles, ceux des années 1920-1940 (incendie, grèves) avant d’aborder les dernières années de l’entreprise à l’aube des années 1960.

En fin de conférence, un échange passionné s’est engagé à propos de la date de destruction de la tuilerie. Une invitation à prolonger les recherches.

Le samedi 4 juillet, la conférence se prolongeait par une visite sur le terrain à Braille. Un public nombreux n’a pas hésité à braver la forte chaleur pour entendre les propos et anecdotes de René Canet.

Remercions le musée de Rumilly d’avoir sollicité l’association Kronos pour le plaisir d’un public intéressé.

Le patrimoine antique d’Albens

Vendredi 19 juin, dans le cadre des journées consacrées à l’archéologie, l’Office de tourisme d’Albens, à l’initiative de Qi Meyran, avait organisé une visite. Une douzaine de personnes, sous la conduite de Jean-Louis Hébrard, historien, membre de Kronos, est partie vers 14 heures « à la découverte du patrimoine antique d’Albens ».

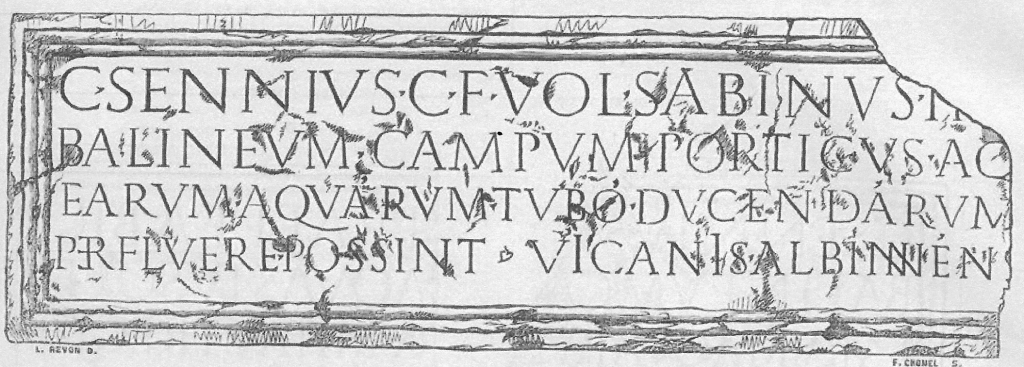

Ils se sont rendus d’abord à Marigny-Saint-Marcel (74) pour étudier les inscriptions latines (dans le mur extérieur de l’église), premières mentions du nom d’Albens.

De retour à Albens, c’est l’étude d’une autre inscription qui attendait le groupe avant de se rendre au quartier du Paradis pour voir une colonne romaine, seul vestige architectural d’un village qui possédait, au 1er siècle de notre ère, bains publics, temple en l’honneur de l’empereur Trajan, portique et terrain de sport, aqueduc…

De retour à l’Office de tourisme, le groupe a pu déguster une recette romaine (petits anneaux de miel), boire de l’hypocras et poursuivre les échanges.

Une belle initiative de l’Office de tourisme d’Albens en partenariat avec l’association d’histoire Kronos.

À la découverte du patrimoine antique d’Albens

Kronos vous propose, le vendredi 19 juin 2015 après-midi sous la conduite de Jean-Louis Hébrard, historien et membre Kronos, de partir à la découverte du patrimoine antique d’Albens.

Le passé antique d’Albens est connu à travers un certain nombre d’inscriptions, vestiges architecturaux (colonnes), objets archéologiques (monnaies, céramiques…).

Cette après-midi découverte propose aux participants de se rendre d’abord à Marigny-Saint-Marcel (74) pour découvrir la première mention historique du nom d’Albens.

De retour à Albens, par un cheminement pédestre on se rendra sur quelques lieux importants pour voir une inscription et une colonne du 1er et 2ème siècle de notre ère.

La séance découverte prendre fin à l’espace patrimoine par une évocation de la vie dans l’antiquité s’appuyant sur les objets archéologiques présentés.

Départ à 14h de l’office du tourisme d’Albens

Visite en plein air « Sur les traces d’une tuilerie disparue »

Samedi 4 juillet 2015 :

L’association Kronos en partenariat avec le musée de Rumilly vous invite à la découverte d’un patrimoine exceptionnel aux portes de Rumilly : l’ancienne tuilerie Poncini à Albens. Des marais de Braille jusqu’aux établissements Poncini… une seule et même histoire. Découvrons sur place les vestiges de cette industrie !

Visite en plein air. Samedi 4 juillet 2015. RDV à l’étang de la Bottière, route de Braille (dépôt pétrolier) à 14h30. Parcours dans le village.

Tout public. Gratuit. Durée : 1h

Renseignements et réservations au 04 50 64 64 18 / contact@musee-rumilly74.fr

La tuilerie Poncini – Ébauche d’histoire pour une entreprise disparue

Jeudi 2 juillet 2015 :

Dans le cadre de l’exposition « À la table de nos ancêtres », le musée de Rumilly en partenariat avec Kronos vous propose de porter un nouveau regard : au delà de la poterie utilitaire, l’usage de l’argile dans l’architecture local.

Soutenue par une centaine de diapositives, cette conférence relate la création, l’essor puis le déclin d’une entreprise qui compta dans la vie d’Albens et des communes environnantes.

Des années 1870 à la destruction de la tuilerie en 1964, c’est la vie d’une usine, de ses ouvriers et de ses patrons qui est abordée à travers un corpus de documents jusque là peu connus.

Présentée par Jean-Louis Hébrard le jeudi 2 juillet à 18h30 au musée de Rumilly.

Tout public. Gratuit. Durée : 1h

Renseignements et réservations au 04 50 64 64 18 / contact@musee-rumilly74.fr

Causerie à Albens le samedi 30 mai 2015

Pour celles et ceux qui ont raté la causerie de février dernier, Henri Billiez parlera à nouveau de l’ennoblissement textile et de graveur sur bois, à l’office de tourisme d’Albens, le samedi 30 mai à 15h.

Pour un petit groupe de personnes, Clubs ou Associations, le conteur évoquera l’évolution de l’impression sur étoffe ou sur soie. Les souvenirs professionnels d’un ancien graveur sur bois et la présentation de sa « boîte à gouges » et de planches de bois gravées illustreront ce métier aujourd’hui bien oublié.

Une évocation qui incitera à visiter les musées de notre région Rhône-Alpes au passé si riche de ces activités de tissage et d’impression.

La durée est d’une heure environ, autour d’une tasse de thé, d’un verre de cidre, avec des biscuits !

La ligne de chemin de fer historique d’Aix-les-Bains à Annecy

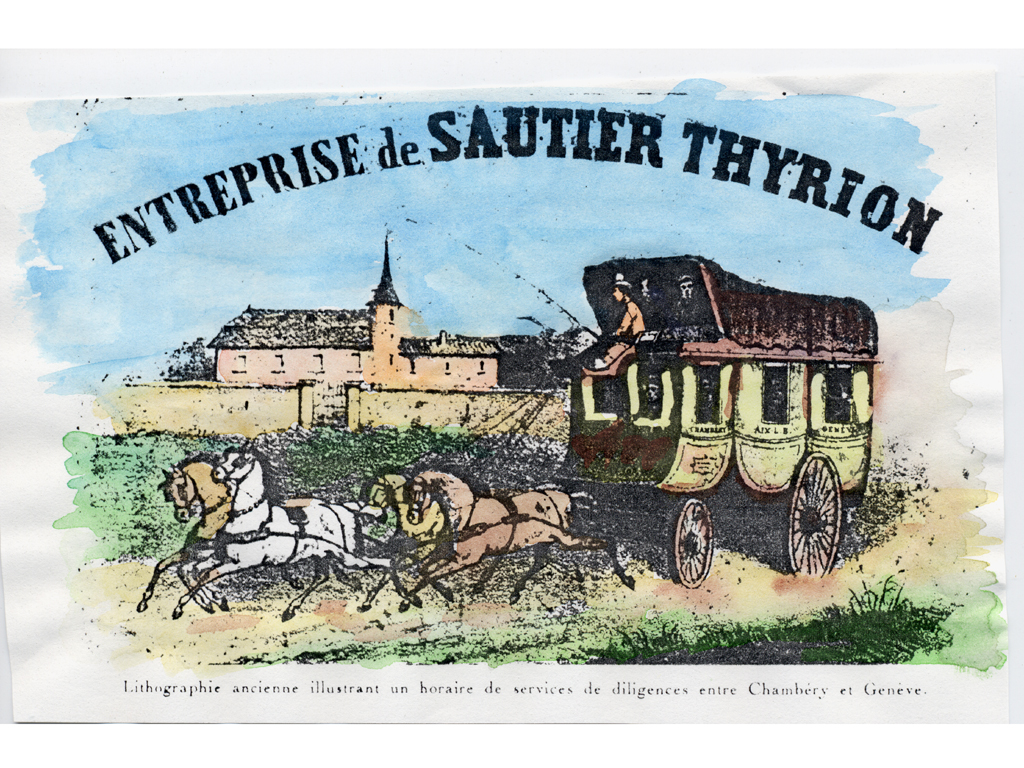

Sur les routes…

Au début du XIX° siècle, le réseau routier de Savoie se limitait à l’axe Genève – Annecy – Aix – Chambéry – Saint Jean de Maurienne – Mont-Cenis – Turin, duquel se détachaient la route vers Moutiers – Le Petit Saint Bernard – Aoste – Milan ainsi que celles de Montmélian à Grenoble, de Chambéry à Lyon par les Échelles et du Col du Chat à Saint-Genix (Lyon) et à Belley (Bourg, Paris).

On y circulait à pied, seul mode de transport pour la majorité des gens du peuple, très pauvres. Pour acheminer du courrier ou des voyageurs plus fortunés, des services de diligences étaient en place sur certains itinéraires tels que Chambéry à Turin et Chambéry à Genève.

Aux relais de poste, distants de 15 à 30 kilomètres les uns des autres, parfois moins, on échangeait les chevaux. Mognard comptait un relais, bâtiment toujours occupé sur la route vers Saint Girod.

Pour l’entretien des routes, les populations de nos communes étaient soumises à des corvées. Une délibération du Conseil Municipal de La Biolle, au XIX°siècle, fait état des griefs que l’on avait contre les gens d’Albens qui, affirmait-on, ne faisaient pas autant de corvées que les Biollans.

La circulation sur les routes était précaire, parfois dangereuse. Les véhicules s’embourbaient dans les ornières et ravinements, ou cassaient leurs essieux. La situation était bien plus grave sur les petits chemins qui desservaient nos villages, hors des grands axes.

Vers 1837, un nouvel itinéraire vers Lyon fut ouvert, grâce à la création d’un service de bateaux à vapeur sur le Lac du Bourget, le Canal de Savières et le Rhône. On embarquait au Bourget du Lac ou à Port Puer à Aix.

En 1851, gagner Paris nécessitait 38 heures au minimum, 11 heures pour Lyon et 28 pour Turin.

Les chemins de fer

L’avènement du chemin de fer, véritable instrument de la révolution industrielle, bouleversait alors les communications en Europe. Né en Grande-Bretagne, au début du siècle, celui-ci étendait ses ramifications en France, voisine de la Savoie, depuis 1827 (Saint Étienne à Andrézieux sur la Loire).

La monarchie Sarde avait pour ambition, elle aussi, de doter le royaume de ce nouveau moyen de locomotion et l’idée progressait dans les milieux politiques et financiers. Relier la Savoie aux autres provinces sardes était une préoccupation que Cavour avait exprimée dès 1839. L’idée de franchir les Alpes par un tunnel, due à Joseph Médail, sera entreprise par Sommeiller aidé de Grandis et Grattoni a partir de 1857.

En Savoie, le Conseil Divisionnaire de Chambéry, dès 1849, exprimait le souhait que soient percées les Alpes mais aussi que soient étudiés des projets de liaisons ferroviaires vers la France et la Suisse. Ce vœu confirmé en 1850 et 1851 se précisera en 1852 par la demande d’une liaison directe de Chambéry à Lyon sous l’Épine. Pour la destination de Genève on songeait naturellement à passer par Aix et Annecy. En 1853, le programme général des lignes ferroviaires est exposé au parlement de Turin par Paléocapa, Ministre des travaux publics. La loi du 29 Mai 1853 entérine alors le projet présenté par le banquier Laffite de création du chemin de fer Victor Emmanuel de Modane à Chambéry et à Saint Genix d’Aoste, et de Chambéry à Aix – Albens – Annecy et Genève, plutôt que par le tunnel de l’Épine. La priorité sera finalement donnée à une liaison se dirigeant depuis le chemin de fer français par Culoz (ligne de Lyon à Genève), au lieu de passer par Saint Genix. Des raisons économiques et stratégiques en furent la cause. Réalisée dès le 2 Septembre 1855, cette liaison sera en effet utilisée fin avril 1859 pour l’acheminement des troupes françaises de Napoléon III, allié du Piémont, pour la reconquête de la Lombardie aux Autrichiens, après les accords de Plombières.

Après l’annexion de la Savoie, la France dotera d’un régime administratif particulier la ligne de l’ex-compagnie Victor Emmanuel, de Culoz à la frontière italienne (Réseau du Rhône au Mont-Cenis exploité par le P.L.M. (1)) et poursuivra les travaux jusqu’à Modane tout en continuant le forage du tunnel du Fréjus réalisé en 1870 et mis en service l’année suivante.

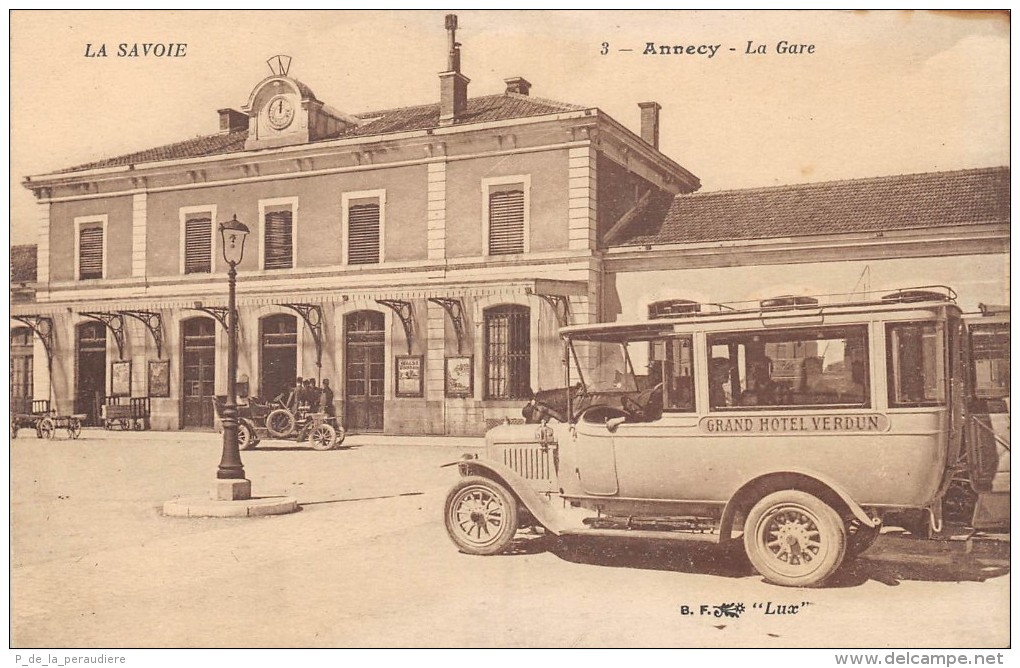

D’Aix a Annecy

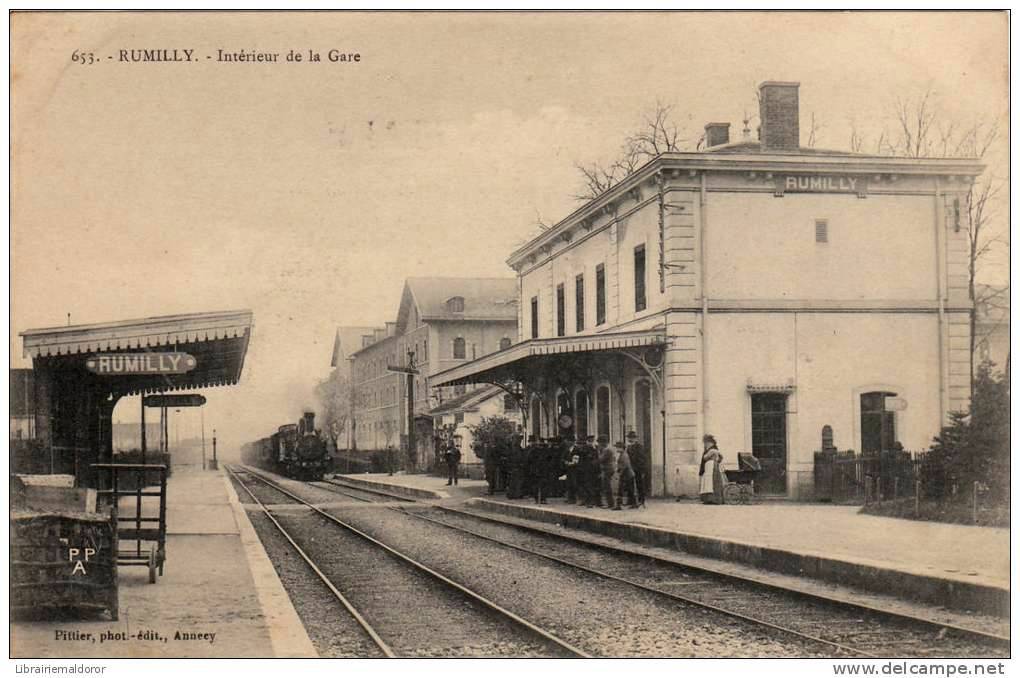

La jonction d’Aix à Annecy va être étudiée sérieusement et l’infrastructure générale reconsidérée. À cette époque, le chemin de fer venant de Chambéry passait le long du lac du Bourget depuis Terre-Nue, sur l’emplacement de la route actuelle. Une gare était située au hameau de Choudy (le bâtiment existe toujours). De là, un rebroussement permettait d’atteindre une station terminus située près de l’actuelle place Clémenceau.

À partir de 1860, le tracé de la ligne depuis Voglans est dévié par le Viviers abandonnant les bords du lac. Une nouvelle gare est construite à Aix sur son emplacement actuel et de là s’embranche la ligne vers Annecy.

En 1853, le projet primitif faisait bifurquer cette ligne depuis Savigny (La Biolle) vers Chambéraz-Saint Girod et un point de franchissement du Chéran entre Marigny et Alby. Il est surprenant d’observer que ce tracé sera, 125 ans plus tard, celui retenu pour « l’autoroute AREA », jusqu’au delà d’Annecy.

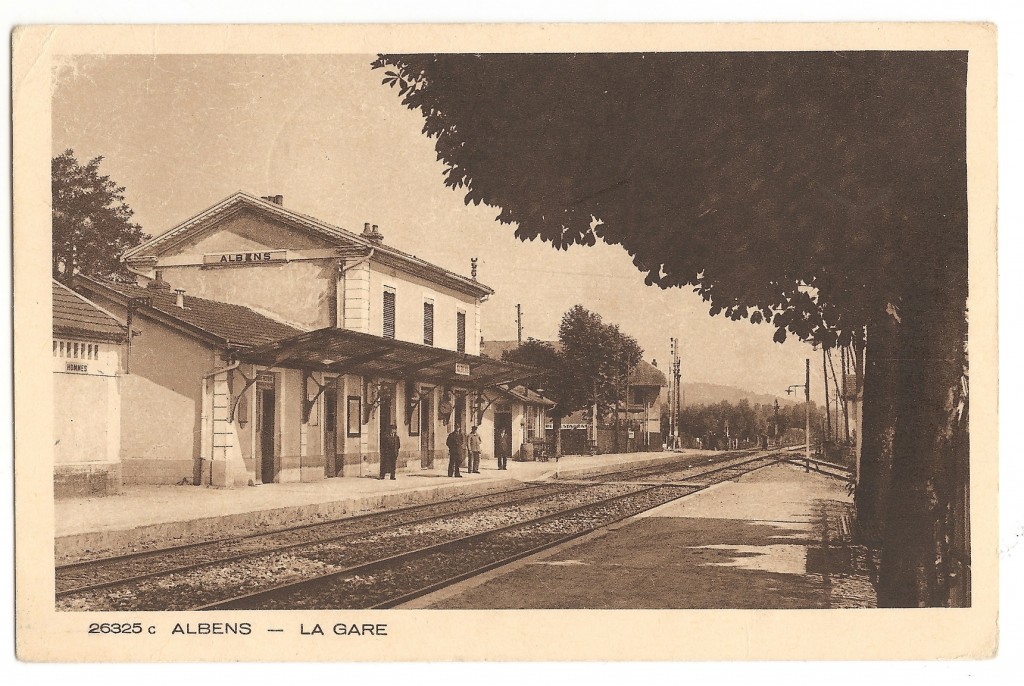

En fin de compte, le P.L.M. chargé de la réalisation de la voie ferrée adoptera le tracé par Albens et Rumilly, plus long mais desservant mieux les localités importantes.

En 1864, La Biolle s’étant émue de ne pas être desservie par le rail, une délibération sera prise par le Conseil Municipal, suggérant la création d’un point d’arrêt vers Pont Combet ou les Sauvages. Il semble bien que cette requête ne fit jamais l’objet d’aucune étude.

En 1865, les communes de Bloye, Cessens, Massingy et Marigny-Saint Marcel demandèrent, par l’intermédiaire de Maître Laracine, avocat à la cour impériale de Chambéry, qu’une station soit ouverte à Bloye afin de mieux desservir cette partie de l’Albanais. Un point de vente de billets fut aménagé dans le passage à niveau mais la gare ne sera véritablement réalisée qu’entre 1924 et 1926. Elle est aujourd’hui fermée.

Les tractations de l’administration avec les propriétaires locaux ne soulevèrent que peu de remous pour l’acquisition des terrains nécessaires à la construction du chemin de fer. Toutefois, certains accords, par la suite, se révéleront assez fragiles. De nombreux litiges entre des particuliers de La Biolle et Albens et les constructeurs furent arbitrés par le Préfet de la Savoie : foin perdu ou prés privés de l’eau d’arrosage par suite de détournement de ruisseaux, eaux détournées et perdues à La Biolle par suite du creusement du tunnel des Sauvages, enrochement non réalisé dans la Deysse déviée, ou clôtures brisées, etc… Le plus tenace dans ses réclamations fut certainement le Maire de La Biolle, Monsieur Filliard pour des terrains qu’il possédait à Albens. Il poursuivit ses requêtes pendant de nombreuses années et obtint partiellement gain de cause.

Ouverture de la ligne

Tous les terrains entre Aix et Annecy furent acquis pour permettre la pose éventuelle d’une deuxième voie, jamais réalisée. Les expropriations portèrent en fin de compte sur 16 hectares à Albens, 1 hectare 25 à Mognard, 3 hectares 98 ares à La Biolle et 10 hectares et 74 ares à Grésy sur Aix pour un prix moyen d’environ 11 000 Francs de l’époque à l’hectare.

Un soin tout particulier fut pris pour la réalisation des maisonnettes de gardes-barrières et des gares mais aussi des édicules baptisés « lieux d’aisance ». Ces derniers étaient indispensables, les voitures à voyageurs de l’époque étant dépourvues de WC !

Le 13 Juin 1866, le Directeur Général des Ponts et Chaussées et des chemins de Fer, Conseiller d’État, M. de Franqueville, devait autoriser, après enquête, la circulation officielle des trains sur tous les ponts métalliques de la ligne. Le même jour, le Ministre des Travaux Publics autorisait la mise en exploitation de la ligne par le P.L.M. Celle-ci était terminée depuis près d’un an, seul manquait le tronçon du Thiou à la gare d’Annecy, non réalisé pour de sombres raisons administratives, semble-t-il. Le Conseil Général de la Savoie s’en émut et une délibération soumise au Préfet pour demander l’ouverture rapide de la ligne. Celle-ci ne provoqua aucune manifestation de liesse populaire.

Autres travaux réalisés

Un petit bâtiment annexe fut construit contre la gare d’Albens en 1902 pour servir de bureau, la cour des marchandises agrandie en 1909, un quai pour le chargement des bestiaux réalisé en 1912. L’éclairage électrique et la pose d’une marquise occupèrent l’année 1920, tandis que vers 1932 deux petites plaques tournantes étaient supprimées.

À La Biolle, le tunnel des Sauvages fut abandonné dès 1973 pour un tracé nouveau le long de la Deysse, à l’air libre.

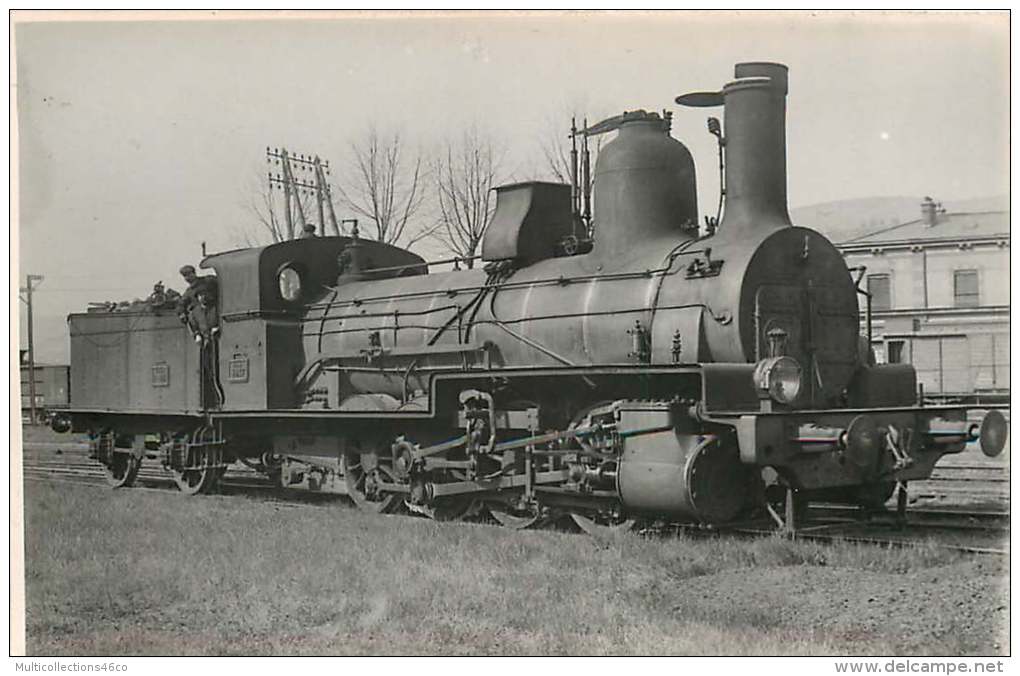

Dès le début, la ligne fut exploitée par les locomotives et voitures fournies par le P.L.M. Jamais, semble-t-il, les locomotives de la compagnie Victor Emmanuel n’eurent à parcourir Aix-Annecy. Les locomotives à vapeur appartenaient au dépôt de Chambéry.

Les voitures en bois, à deux essieux, offraient un confort très rudimentaire. L’éclairage au pétrole ne donnait qu’une faible clarté dans les compartiments étroits, auxquels on accédait par des portières latérales disposées tout le long de la voiture. Le chauffage, l’hiver, devait être assuré, comme sur bien d’autres lignes, par des bouillottes d’eau chaude glissées sous les pieds des voyageurs, en période très froide.

L’expansion du trafic ne se fit qu’après le prolongement vers La Roche sur Foron (1884) et Annemasse, et de La Roche sur Foron à Cluses (1890) et à Saint Gervais Le Fayet (1898). En 1901, la ligne d’Annecy à Albertville était elle aussi réalisée (ligne aujourd’hui fermée et transformée partiellement en piste cyclable).

Une renommée internationale

Les guerres n’ont pas vraiment marqué profondément la section de ligne d’Aix à Annecy. La seconde guerre mondiale ne provoquera que des actions occasionnelles sur la voie de la part de le Résistance. Mais en 1940, pour éviter une invasion allemande venue par la Haute-Savoie, on déposera l’aiguillage d’entrée de la gare d’Albens, vite rétabli. Plus concentrés en Haute-Savoie, les maquis réalisèrent là-bas de nombreux coups de main sur les installations ferroviaires.

Les années 1949/50 par contre, apportèrent à la voie ferrée d’Aix à Annecy une renommée qui figure aujourd’hui dans bien des ouvrages et traités sur l’histoire des chemins de fer. C’est sur ce parcours, en effet, que furent réalisées des expériences historiques. Elles sont dues à la clairvoyance d’un Savoyard, Louis Armand (1905-1971), natif de Cruseilles, Polytechnicien, Académicien, grand Patron de la S.N.C.F. pendant de nombreuses années. Cette aventure mérite d’être contée.

En 1943, Louis Armand, ingénieur en chef à la S.N.C.F. mais aussi membre dirigeant de Résistance-Fer, réunissait quelques spécialistes pour envisager les électrifications de lignes de chemins de fer à réaliser après la guerre. Au cours de cette réunion est évoquée l’utilisation du courant alternatif en fréquence industrielle, celui que produisent les centrales électriques. Dans les systèmes alors en vigueur, on transforme ou redresse le courant dans des sous-stations placées le long de la voie alimentées par des lignes à haute tension spéciales, pour l’utiliser sur les locomotives. Pour vérifier l’intérêt présumé de l’électrification en courant industriel, Louis Armand favorisa en 1945 l’envoi d’une mission française dans le Pays de Bade, alors en zone d’occupation française en Allemagne. Là, au Hôllental, les allemands avaient électrifié avant la guerre une ligne de montagne, en courant industriel. La complexité des moteurs des locomotives utilisées avait fait conclure au peu d’intérêt économique du système. La mission française tira des conclusions différentes à partir des essais effectués à l’aide d’une locomotive et d’une automotrice construites spécialement sur place. Pour vérifier le bien fondé de la formule il fut décidé d’électrifier selon ce type de courant une ligne française. Ce fut Aix-Annecy. Les travaux débutèrent fin 1949. À l’automne 1950, la première locomotive expérimentale, construite en Suisse arrivait à Chambéry : la CC605l. Elle est aujourd’hui restaurée dans sa couleur grise d’origine et préservée sous la rotonde SNCF de Chambéry par l’association APMFS.

Dès 1952, d’autres locomotives et automotrices seront construites, expérimentant des formules techniques différentes et sillonneront la ligne pendant des années.

La somme d’informations recueillies est considérable après ces essais concluants et un nouveau système d’électrification des chemins de fer était né, sûr, économique et d’avant-garde. La S.N.C.F. va alors l’appliquer sur sa ligne du Nord-Est, de Valenciennes à Thionville, au très important trafic de charbon et minerai de fer, puis étendra progressivement ce système à d’autres lignes. Le monde entier se tournera vers ce type d électrification : URSS, Chine, Inde etc…

Les lignes T.G.V. elles-mêmes sont électrifiées selon ce type de courant dont les essais réussis entre Aix et Annecy au début des années cinquante ont montré l’étonnante fiabilité. Le chemin de fer devenait ainsi un client comme un autre d’E.D.F. Pour cela, il aura fallu régler le problème des moteurs des locomotives utilisables sous ce courant.

Les années ont passé. Les amateurs d’archéologie industrielle (en l’occurrence ferroviaire) n’ont plus aucune chance de retrouver trace des locomotives ou automotrices de ces essais extraordinaires : elles ont été ferraillées, sauf celle préservée à Chambéry.

La ligne elle même a été modernisée par l’application d’un système de signalisation pour la circulation des trains (bloc automatique de voie unique télécommandé depuis Chambéry). Les bâtiments anciens qui abritaient les locomotives ont été détruits (Aix, Annecy) ou vont l’être bientôt (Annemasse).

Les amateurs de chemin de fer, aujourd’hui, conservent précieusement les clichés inédits de telle ou telle locomotive des essais de Savoie.

Bientôt il ne restera de cette époque qu’ une importante littérature. Les uns après les autres, les hommes qui ont connu cette période disparaissent. Au cours de celle-ci, grâce à Louis Armand notamment, une très grande technologie nouvelle a pris son essor dans l’Albanais, entre Aix, Annecy, et La Roche sur Foron.

Henri BILLIEZ

Article initialement paru dans Kronos N° 4, 1989

Mis à jour en janvier 2016

Bibliographie sommaire

– Cahiers d’Histoire – La Savoie – Tome V – J. Lovie 1960 Faculté des Lettres de Lyon

– Le chemin de Fer en Savoie – 1854/1914 – P. Préau-Histoire en Savoie n° 7/1977

– L’évolution du matériel moteur et roulant du P.L.M. – L.M. Villain – Paris 1971.

– Archives Départementales de Savoie

– La Vie du Rail (numéros divers)

– Histoire du chemin de Fer en Savoie – H. Billiez Connaissance de la Savoie – Éditions 73 / La Croix Blanche Saint Michel de Maurienne.

– Histoire Mouvementée du Rail dans la région aixoise – H. Billiez Aix 73 Hebdo – numéros divers

– Chemin de fer – n° 386 (1987/5) AFAC Paris (numéro spécial sur la Savoie par André Gache)

– Différents documents et archives privés

(1) P.L.M : compagnie des chemine de Fer de Paris à Lyon et a la Méditerranée, exploitant tout le Sud-Est de la France, par fusion progressive avec les petites compagnies.

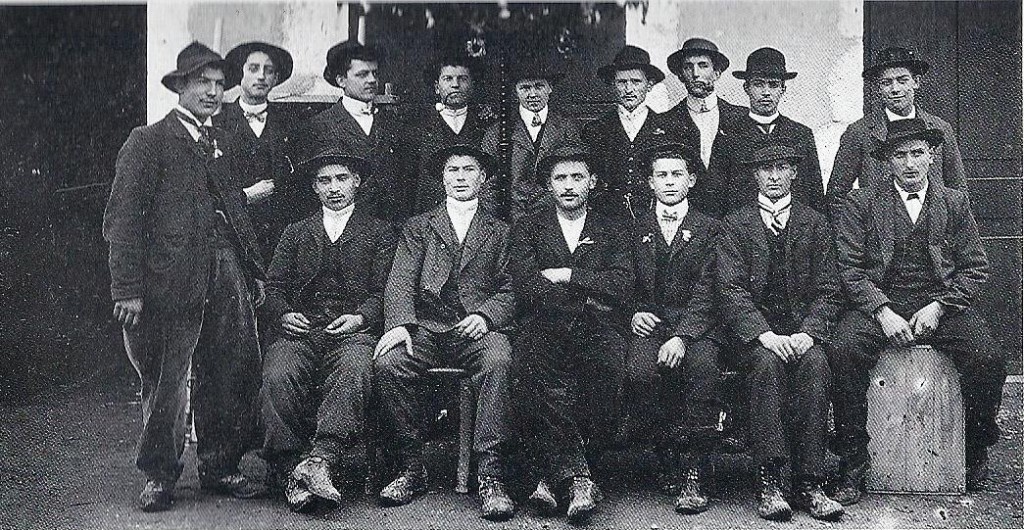

La classe 1908 – Albens

Le samedi 20 mars 1909 peu après 11 heures le conseil de révision du canton se réunit à la mairie d’Albens. Les jeunes gens ayant atteint l’âge de 20ans dans l’année écoulée ont été recensés dès le mois de janvier dans leur commune puis ont reçu l’ordre de convocation expédié à chacun d’entre eux par la mairie de leur domicile. Tous doivent répondre à cette convocation et se présenter devant le conseil de révision ; ils y seront appelés dans l’ordre du numérotage du recensement cantonal. C’est la signification même de conscrit, mot venant du langage du droit et voulant dire « inscrit sur une liste », en terme militaire « enrôlé ».

Cette opération est l’acte fondateur de la classe.

Celle de 1908 pose devant le photographe : six sont assis au premier plans, les neuf autres sont debout derrière eux, donnant à l’ensemble cette impression de groupe. Ils sont unis par une solidarité nouvelle, celle de l’âge, qui supplante, le temps des obligations militaires, les orientations politiques, les appartenances sociales ou les croyances religieuses. L’épreuve commune qui les attend, celle du service militaire, va les souder.

Les instructions officielles enjoignent qu’ils devront se présenter « dans un état convenable de propreté » mais, comme on peut le constater, ces quinze jeunes hommes sont bien allés au-delà. Tous ont revêtu le costume des grands jours, beaucoup ont choisi une chemise blanche à col dur pour faire ressortir qui une cravate, qui une sorte de nœud papillon.

Par delà le siècle ils nous regardent et nous interrogent : qui étaient-ils ?

Albens : les conscrits de la classe 1908

photographie publiée dans « L’Albanais 1990 »

Kronos – La Biolle loisirs – B.Fleuret, 1991.

Les archives en ligne sont une aubaine pour tous ceux qui dans le canton travaillent déjà à la commémoration du centenaire de la Grande guerre en 2014. Elles nous permettent de connaître les noms de ces « classards » sans pouvoir pour autant les repérer sur ce cliché. L’association Kronos fait donc appel à tous ceux qui dans les familles pourraient identifier un de ses aïeux (arrière-grand-père, arrière-grand-oncle …). Ainsi pourrions-nous, avec votre aide, mettre des noms sur ces hommes jeunes et mieux connaître ceux qui ne savaient pas encore qu’ils allaient devenir les « poilus de 14 ».

Jean-Louis Hébrard

Article initialement paru dans l’Hebdo des Savoie

Invitation à l’AG 2015

Nous sommes heureux de vous convier à l’Assemblée Générale de notre association Kronos, qui se déroulera le vendredi 17 avril à 20h30, à la salle des fêtes de Mognard.

Ordre du jour :

– Mot de bienvenue du Président

– Rapport moral

– Rapport financier

– Débat sur la vie de l’association en 2014

– Projets et manifestations 2015

– Questions diverses

– Intervention des élus

Lors de cette rencontre, vous pourrez adhérer à notre association et en échange de votre cotisation, profiter de notre dernière revue n°30 qui vient d’être publiée.

Nous vous rappelons que d’anciens numéros de la revue Kronos seront en vente à prix modique afin que vous puissiez compléter votre collection.