Ce dernier jour de janvier, la nouvelle équipe de la boulangerie pâtisserie l’Alpainche recevait les auteurs du livre publié par Kronos « Regards croisés – carnet de photographies du canton d’Albens ».

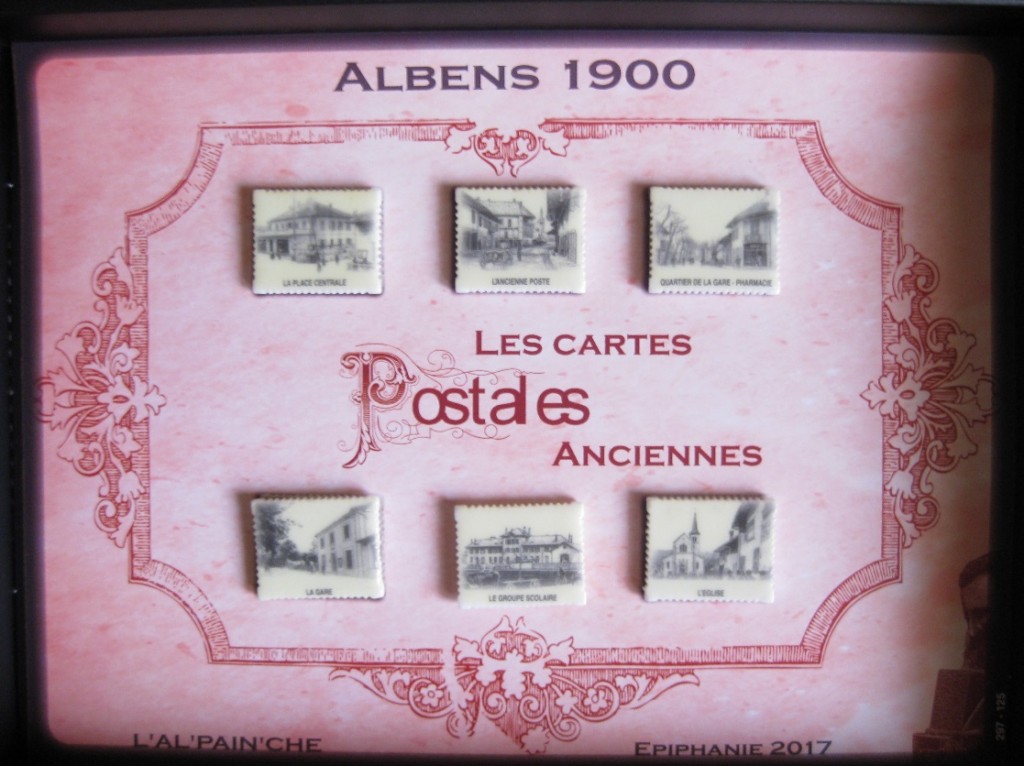

Cet ouvrage, bourré de cartes postales des années 1900 a inspiré le sympathique pâtissier de l’Alpainche. Tout au long du mois, les amateurs de galettes ont pu trouver sur les fèves une des six cartes postales sélectionnées dans le livre.

Une remise de collection complète de ces petites porcelaines conçues par une entreprise de l’Isère s’est déroulée ce mardi à l’heure du dessert.

L’association Kronos a apprécié cette initiative, y voyant une façon originale de prolonger son livre publié en 2012 par l’imprimerie Ducret et aujourd’hui épuisé.

Tous les articles par kronos

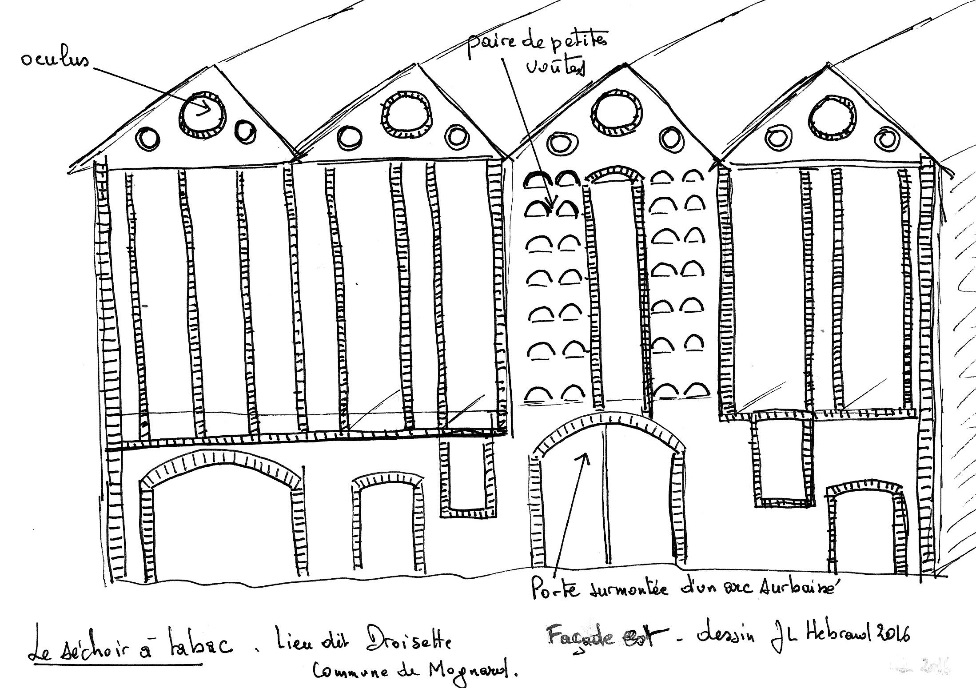

Le séchoir à tabac de Droisette

Situé sur la commune de Mognard, au lieu-dit Droisette, ce magnifique bâtiment se remarque immanquablement quand on vient du chef-lieu.

À l’est, la grande façade est une sorte de dentelle où alternent de multiples ouvertures aux formes diverses et des parties pleines. Tout en haut se succèdent les oculi, petites ouvertures ou lucarnes de forme circulaire appelés aussi « œil de bœuf ».

Viennent ensuite, dans la partie centrale, quatorze paires de petites voûtes encadrées par de hautes et étroites ouvertures qui aèrent toute la façade. Tout en bas, au niveau du sol on dénombre quatre portes surmontées d’arcs surbaissés ou semi-cintrés.

La façade ouest est sensiblement organisée de la même façon.

Quant à la partie sud que longe la route en direction de Saint-Girod, on y dénombre cinquante-quatre paires des mêmes petites voûtes disposées en six rangées verticales délimitées par des jambages en brique.

Les briques sont ici utilisées pour souligner, encadrer, délimiter les ouvertures du bâtiment. La toiture en quatre ensembles est couverte de tuiles mécaniques de type Montchanin.

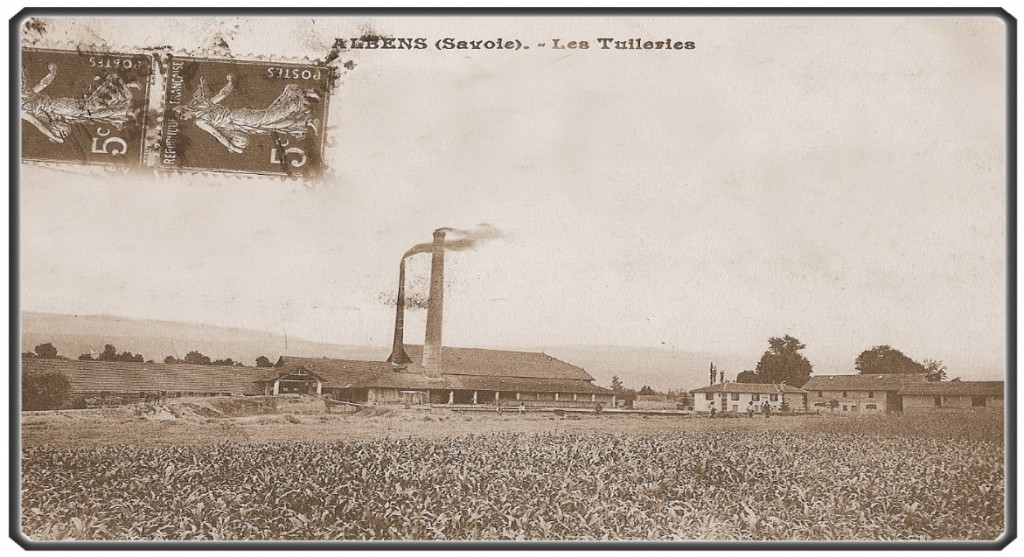

On sait peu de chose sur la construction de ce bâtiment sorte de « palais des vents » rural consacré au séchage du tabac. D’après des témoignages oraux, il aurait été édifié sur les plans d’un architecte italien. Il semble que les briques qui rythment la façade, les tuiles de la couverture proviennent des tuileries Poncini, entreprise d’Albens très active au début du XXème siècle.

Kronos fait appel à tous ceux qui seraient en mesure de nous en dire plus sur cette belle construction. Il suffit pour cela de se rendre sur le site de l’association www.kronos-albanais.org.

JL Hébrard 2016

Initialement paru dans le bulletin municipal de Mognard

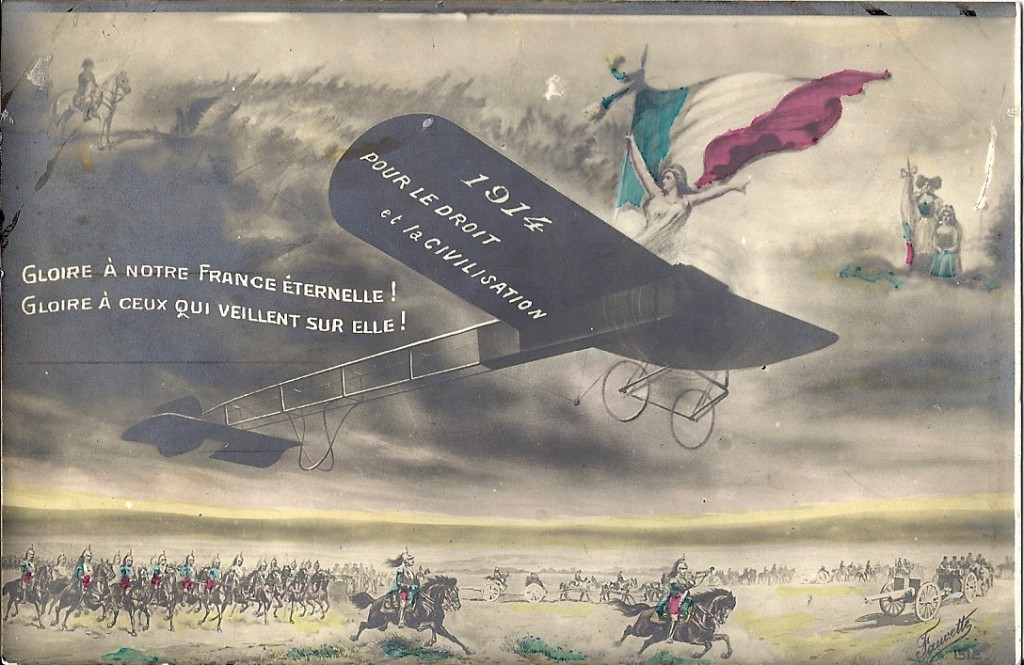

1914 – Préparer les esprits

Cela fait quarante quatre ans que la Savoie et la France gardent le souvenir de ce que Victor Hugo nomma « L’année terrible », c’est-à-dire la guerre de 1870/1871, la défaite face à l’Allemagne, la perte de l’Alsace et de la Lorraine.

Dans de nombreuses communes un monument aux morts rappelle ce douloureux épisode de l’histoire nationale.

La Biolle est l’une d’elles. Le premier cadastre français dressé en 1907 (consultable en ligne sur le site des Archives départementales de la Savoie) permet d’en localiser l’emplacement, au sud de l’église et du cimetière, à proximité de la fontaine publique que surmonte un buste de Marianne. On ignore malheureusement l’aspect qu’il devait avoir.

Les anciennes d’Albens se souvenaient encore en 1914 du temps où, en novembre 1870, le tambour communal avait été mis à disposition de la compagnie des Gardes nationaux mobilisés pour la défense du territoire. Elles pouvaient raconter aux plus jeunes comment, en février 1871, en pleine guerre, Albens s’étant vidé de ses hommes, les chevaux de la commune ayant été vendus au gouvernement, elles s’étaient retrouvées dans l’impossibilité d’acquitter les prestations réclamées par le préfet de Savoie.

Bien d’autres canaux étaient sollicités pour préparer les jeunes esprits à une probable confrontation avec l’Allemagne. Les exercices de « Lecture courante » enseignent aux enfants des écoles du canton les devoirs qu’ils auront plus tard à remplir envers la société et la patrie. L’un d’eux, intitulé « La discrétion pendant la guerre » est très significatif : il héroïse une jeune paysanne des environs de Metz qui, interrogée par des cavaliers allemands à la recherche d’un régiment français, se tait jusqu’au sacrifice ultime. « Je suis Française, dit-elle, et ce n’est pas à moi de dire ce qui peut perdre les Français ».

Les hommes iront au front, les femmes tiendront à l’arrière !

Des ouvrages pour la jeunesse relaient ce discours en dehors de l’école comme ces contes patriotiques publiés par la « Librairie des enfants sages » ; ils mettent en avant le courage, l’obéissance, l’abnégation et le sacrifice.

Ainsi n’est-il pas étonnant de lire dans cette lettre d’avril 1913 invitant les membres d’une amicale patriotique à son banquet, cette envolée finale : « Nos enfants nous ressemblent ; s’il le faut, ils verseront la dernière goutte de leur sang, encouragés par leurs héroïques mères, pour la défense de notre riche sol, de notre grande patrie : la France, de notre petite patrie : la ravissante Savoie ! Ils sont patriotes comme nous ».

Comment peut-on aujourd’hui se représenter ce « consentement au sacrifice » que les habitants de nos communes allaient accepter dès août 1914 ?

Carte postale expédiée à Mognard en 1914

Jean-Louis Hébrard

Article initialement par dans l’Hebdo des Savoie

Conférence Kronos à Saint-Félix

Vendredi dernier, l’association d’histoire Kronos donnait sa dernière conférence de l’année.

Dans la salle des fêtes de Saint-Félix, gracieusement mise à sa disposition par la municipalité, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées à 20h30 pour suivre la conférence de Jean-Louis Hébrard intitulée « La tuilerie Poncini, à la recherche d’une entreprise disparue ».

Après cette page d’histoire nourrie de nombreux témoignages et illustrée de multiples diapositives, nous avons eu le plaisir d’entendre plusieurs personnes évoquer le temps où elles-mêmes travaillaient à la tuilerie.

L’association rappelle à tous ceux qui voudraient s’informer ou apporter des informations qu’ils peuvent consulter son site www.kronos-albanais.org.

Louis Perroud raconte la « Grande Guerre »

L’histoire ne s’écrit pas toujours avec le grand H, majestueux et tutélaire, mais souvent avec le petit h anonyme d’un homme simple et inconnu.

Kronos se fait donc un devoir d’aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes que les livres savants ignoreront jusqu’à la fin des temps, ces « Gens » qui par leur expérience à dimension humaine, témoignent directement et concrètement de ce siècle au visage de Janus. C’est un appel aux souvenirs, ces vestiges enfouis dans des têtes chenues, pour qu’ils revivent et nourrissent les générations actuelles et futures d’une substantifique moelle qui ne soit pas nappée d’une sauce passéiste mais présentée sur le plateau de notre conscience collective.

Nous inaugurons cette rubrique par un évènement qui s’éloigne inexorablement dans le temps sans jamais estomper sa présence qui nous interpelle sans cesse et sans ménagement : LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE qui devait être la « DER DES DER ».

De ce conflit sans réels vainqueurs surgit un Mémorial dédié à la folie suicidaire, et sur lequel s’inscrivent en lettres sanglantes, les vies brisées d’un million trois cent mille soldats de notre pays, dont 675 000 périrent au front et 225 000 en captivité. Une France devenue exsangue avec la perte du sixième de ses hommes âgés de 20 à 45 ans ; une France au corps social meurtri ayant la charge d’un million d’invalides et de blessés.

La Savoie n’échappa point au jeu de massacre, sacrifiant 9 000 de ses enfants pour une population de 237 000 âmes (soit 4 %).

Quant à Albens, le monument aux morts, érigé au centre du cimetière, livre son funèbre « palmarès ». De cet enfer inventé par la race humaine, des Albanais revinrent. L’un des derniers survivants, Louis Perroud, 88 ans, du hameau d’Orly se souvient et raconte.

(Une interview de Fabienne Gonnet pendant l’année scolaire 1982-83. Présentation et mise en page réalisées par Alain Paget).

Un Albanais en Alsace

Kronos : À quel âge avez-vous été incorporé et dans quelle arme ?

Louis Perroud : À dix-huit ans et demi. J’ai été appelé au 30è régiment d’infanterie d’Annecy.

Kronos : Quand la guerre a-t-elle véritablement commencé pour vous ?

Louis Perroud : En Alsace, avec le 97è dans lequel je fus versé. Très précisément le 3 novembre 1916 quand nous sommes montés en première ligne.

Kronos : Dans les tranchées ?

Louis Perroud : Et oui, dans les fameuses tranchées que l’on occupait pendant un mois, sans « déséquiper », sans même poser une seule fois les souliers, sans se changer bien sûr.

Kronos : Pouvez-vous nous décrire la vie du « Poilu » dans ces boyaux de la mort ?

Louis Perroud : Le soir, on doublait les postes. Le matin, à sept heures, on les dédoublait. L’un des hommes restait au poste pendant que son camarade allait remplir des sacs de terre pour reconstruire les tranchées abimées pendant la nuit. Nous prenions la garde toutes les quatre heures ; quatre heures de garde suivies de quatre heures de repos.

Kronos : Quand retourniez-vous à l’arrière ?

Louis Perroud : On descendait au « pot » huit jours dont deux jours réservés au seul nettoyage après un mois complet sans se changer et sans se laver ! Par la suite, tous les matins, nous effectuions l’exercice. L’après-midi se succédaient différentes corvées : par exemple, nous mentions les chevaux de frise pour réparer les réseaux de fils de fer barbelés arrachés par le canonnage adverse.

Kronos : Avez-vous souffert de la faim ?

Louis Perroud : Le ravitaillement s’opérait deux fois par jour. Une soupe à 10 heures, une seconde à 16 heures. Des hommes d’équipes devaient aller les chercher à trois kilomètres de notre campement. Aux soupes, s’ajoutaient de la viande, des légumes, des pâtes ainsi que des sardines au casse-croûte du matin.

Kronos : Votre campement ?

Louis Perroud : Un abri formé de quatre planches et d’un grillage. Deux couchettes superposées, et pour « oreiller », le casque et le sac.

Kronos : Et sous quelle température ?

Louis Perroud : Durant l’hiver 16-17, le thermomètre est descendu à moins 24°.

Kronos : Quelques divertissements ?

Louis Perroud : Quelques fois, nous jouions aux cartes dans les « cagnas » quand nous n’étions pas de garde.

Les opérations militaires

Kronos : Le combat contre les Allemands ?

Louis Perroud : Le secteur était assez calme et donc le moral pas trop mauvais. La guerre des tranchées a duré jusqu’en 18 avec des coups de mains pour savoir ce qu’il y avait devant nous ; les Allemands employaient la même stratégie, et cela sous un bombardement qui durait parfois 24 heures.

Kronos : À quelle distance étiez-vous des Allemands ?

Louis Perroud : À deux cents mètres.

Kronos : Décrivez-nous l’un de ces « coups de main ».

Louis Perroud : Des groupes se portaient volontaires pour effectuer ces sorties. Il fallait d’abord couper les barbelés pour libérer un passage. Le but de l’opération consistait à s’aventurer le plus près possible des lignes allemandes avec mission de capturer si possible un ennemi pour l’interroger.

Kronos : Revenons aux tranchées elles-mêmes.

Louis Perroud : Tous les dix mètres, existait un tournant qui permettait à ceux qui se trouvaient de l’autre côté de ne pas recevoir un déluge de bombes en cas de bombardements. Les tranchées démolies devaient être reconstruites avec les sacs de terre.

Kronos : Quelle parade contre la pluie ?

Louis Perroud : Grâce aux « canigoutis », des traverses surélevées, on échappait à la boue, qui sinon arrivait à la moitié des mollets.

Kronos : Vous étiez nombreux dans l’abri ?

Louis Perroud : Une section de seize hommes avec un sous-lieutenant, un sergent et un caporal.

Kronos : Vous avez passé combien de temps dans les tranchées ?

Louis Perroud : Deux ans sans arrêt, et heureusement sans blessures.

Kronos : Combien de mois aux avant-postes ?

Louis Perroud : Onze mois.

Du chemin des dames jusqu’en Belgique

Louis Perroud : En 17, les Allemands se sont repliés au mois de mars (1). Finies les tranchées ; on se battait à découvert. Jusqu’au mois de juillet, quand nous participâmes aux combats du « Chemin des Dames » (2), puis à Reims et sur la Marne, en tant que division d’attaque, on gardait les lignes un jour ou deux, puis les camions nous emmenaient ailleurs, pour d’autres attaques. Après l’attaque de Reims, nous sommes repartis pour la Belgique. En novembre 18, nous nous trouvions en Belgique.

Kronos : Quels souvenirs des batailles champenoises ?

Louis Perroud : Plutôt des mauvais. Nous avons passé de sales moments. Surtout au « Chemin des Dames » et à Reims. On a perdu des troupes et du matériel. Au « Chemin des Dames », nous n’étions pas nombreux en lignes. Nous étions installés sur une crête. Nous sommes restés un mois en ligne sans que personne ne nous relève. Nous allions à la soupe une fois par jour, et encore à minuit.

Nous fumions pour faire passer la faim. Une fois, dans l’Aisne, nous sommes restés quatre jours sans manger, le ravitaillement n’arrivant pas.

Pendant l’hiver 16-17, le pain gelait. Nous le faisions dégeler sur des braseros dans les abris.

Kronos : Vous avez survécu à ces conditions et au combat.

Louis Perroud : Avec beaucoup de chance. Dans notre section, sur les seize nous n’étions que deux à ne pas avoir été touchés.

Lors de l’attaque des Monts de Reims, au bout de huit jours, nous redescendions avec 75% de pertes.

Au Ravin de la Mort, ils transportaient les cadavres sur des camions, tellement ils étaient nombreux.

Kronos : Ensuite, ce fut la Belgique (3) ?

Louis Perroud : Oui, et là, le combat à découvert. On attaquait tous les jours sans répit. On possédait des tentes.

Kronos : Vous vous estimez réellement chanceux ?

Louis Perroud : Tous ceux qui ont combattu avec moi dans les tranchées sont morts aujourd’hui. J’étais un des plus jeunes. Du coin, ils étaient quelques uns d’Albens, mais aussi d’Épersy, de Mognard, de Grésy. J’ai avalé les gaz, mais je ne me plains pas puisque j’arrive à 88 ans.

Notes complémentaires tirées de l’encyclopédie Larousse.

1) Le repli allemand s’exécuta très précisément le 16 mars 1917 dans le cadre d’une stratégie nommée « ligne Hindenburg ». Cette ligne était constituée de l’ensemble des positions fortifiées dont l’état-major allemand décida la création en septembre 1916 pour économiser ses effectifs et consolider son occupation du Nord-est de la France.

Organisée en six mois, la ligne Hindenburg, articulée en profondeur sur trois positions successives, comprenait essentiellement :

a) La position Siegfried, passant à l’ouest de Lille, puis joignant Arras à Vailly-sur-l’Aisne par la Fère, en formant la corde du front passant par Péronne, Roye et Soissons.

b) Une deuxième position allant de l’Escaut à la Moselle et jalonnée par les lignes Hermann, Hunding, Brünhild, Kriemhild et Michel.

c) Plus en arrière, une troisième position, dite Anvers-Bruxelles-Meuse, dont la construction ne fut qu’amorcée.

Le repli du 16 Mars 1917 s’opère sur la ligne Siegfried, raccourcissant ainsi le front de 70 km. L’enlèvement de cette position fut, à partir du 26 septembre 1918, le principal objectif des offensives alliées en direction de Cambrai.

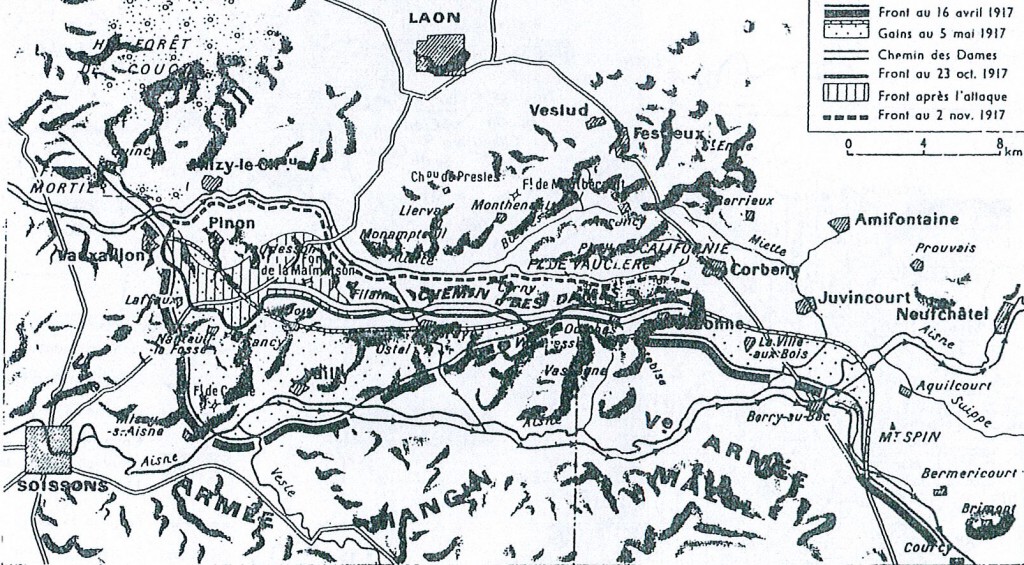

2) Le Chemin des Dames

a) situation géographique : route stratégique importante dans le département de l’Aisne, suivant sur une trentaine de kilomètres la crête entre l’Aisne et l’Ailette, depuis le fort de la Malmaison, à l’ouest duquel elle se sépare, non loin de Laffaux, de la route de Soissons à Laon, jusqu’au plateau de Californie, où elle rejoint, près de Corbeny, celle de Reims à Laon. La première bataille eut lieu dans la région située aujourd’hui entre les localités de Pontavert et de Berry-au-Bac (57 av. J.-C.). Jules César y vainquit les Gaulois. Construite au XVIIIè siècle sur l’emplacement de la voie romaine, la route moderne permettait aux « Dames de France », filles de Louis XV, de se rendre à Bouconville, au château de la Bove, chez leur dame d’honneur, la duchesse de Narbonne. Le chemin des Dames, à une altitude moyenne de 185 m traverse de nombreux lieux-dits qui illustrèrent les combats de 1814 et, surtout, ceux de la Première Guerre mondiale : fermes de l’Auberge de l’Ange gardien, de Vaurains, des Bovettes, Hurtebise ; plateaux de Craonne, de Vauclerc, des Casemates et de Californie, souvent percés de grottes, ou creutes.

b) Bataille de 1917. Le plan d’action, pour 1917, du nouveau généralissime Nivelle, comprenait essentiellement une bataille de rupture sur le Chemin des Dames, précédée d’une attaque de fixation en Artois et accompagnée d’une offensive sur les monts de Champagne. L’ensemble de ces opérations, prévues pour mars, fut retardé d’un mois par le repli allemand sur la ligne Hindenburg. L’attaque d’Artois, débouchant le 9 avril, précéda de sept jours l’offensive générale sur le front de l’Aisne, où les Allemands, utilisant habilement le terrain, s’étaient puissamment organisés de Vailly au plateau de Vauclerc. Les VIè (Mangin) et Vè (Mazel) armées françaises s’y épuisèrent en peu de jours. Malgré de faibles gains de terrain, notamment à Laffaux, à Hurtebise, sur le plateau de Craonne et à Berry-au-Bac, où les français employèrent pour la première fois les chars de combat, l’offensive dut être suspendue le 21 avril.

L’échec total, sur le plan stratégique, de la bataille du Chemin des Dames, dont beaucoup avaient attendu avec la rupture la décision finale de la guerre, porta un coup sensible au moral lies troupes françaises, usées par près de trente mois de guerre de position. Il fallut l’énergie et le doigté de Pétain, appelé le 15 mai à remplacer Nivelle, pour redonner à chacun la confiance et le sens du devoir.

Chemin des Dames (Combats de 1917)

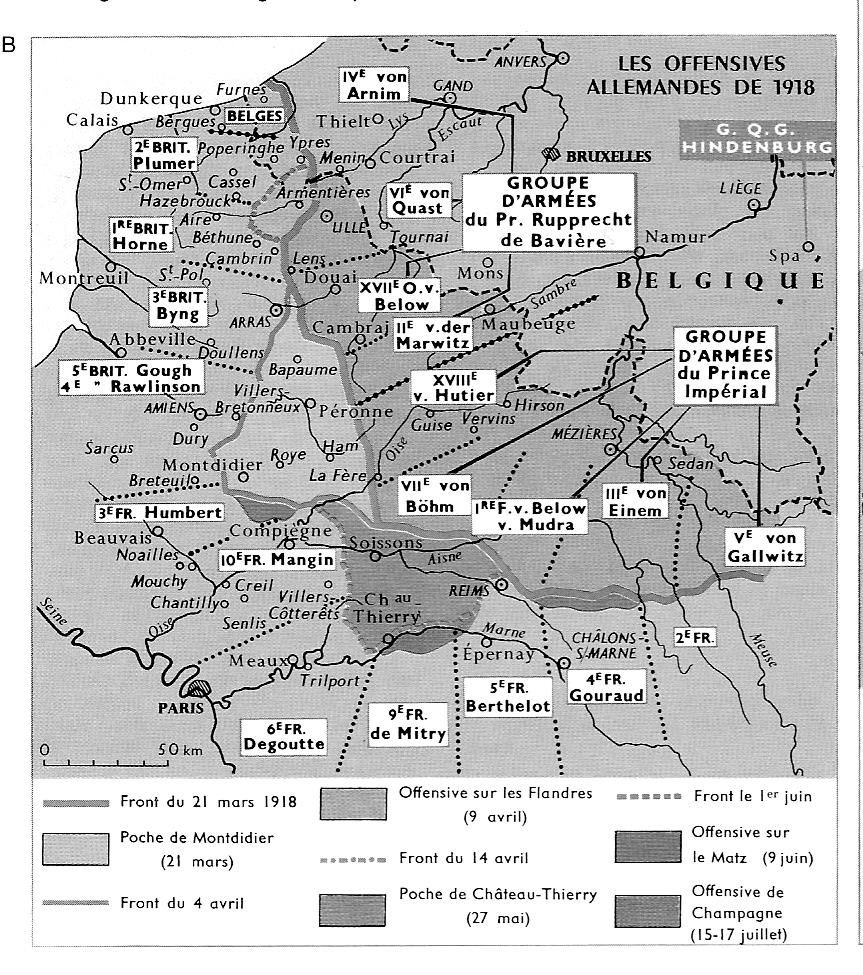

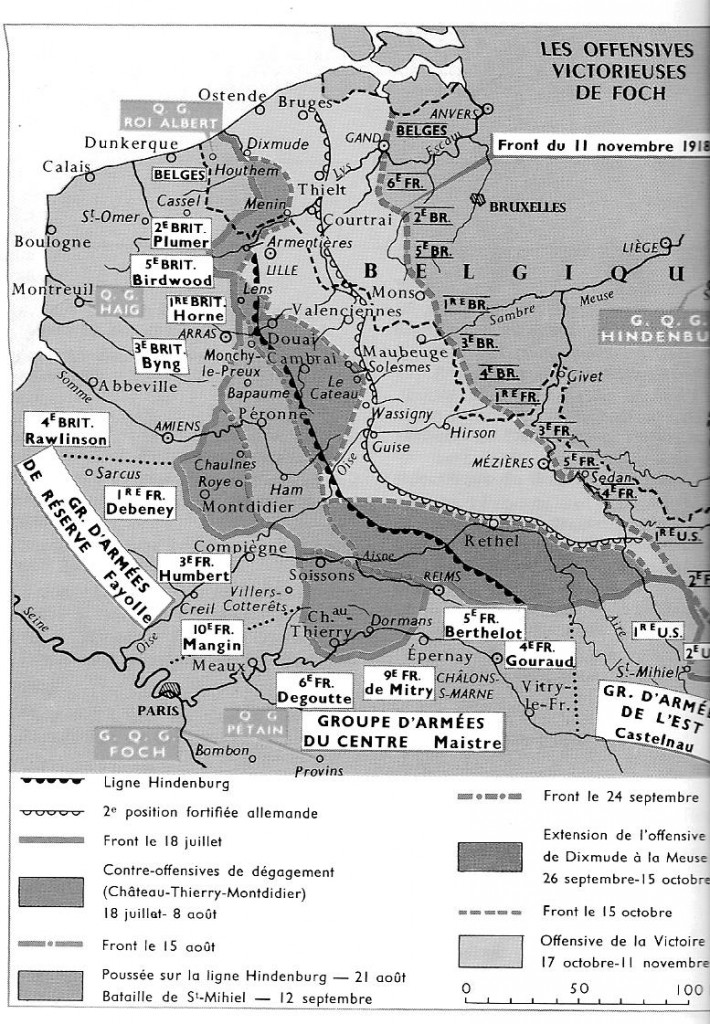

3) Après la bataille de Reims du 15 Juillet 1918 qui marque l’avancée maximale des forces allemandes commandées par Ludendoff, Ferdinand Foch qui en mars a été désigné généralissime des troupes alliées sur le front occidental, déclenche une contre-offensive victorieuse dès le 18 juillet. À partir de là, le phénomène s’inverse. Foch prescrit un retour définitif à l’offensive visant en premier lieu au dégagement des voies stratégiques.

L’offensive générale est déclenchée le 3 septembre. Elle se développe par trois grandes opérations menées par les Français, les Anglais et les Belges, dans les Flandres, en direction de Gand, par les Français et les Anglais sur la ligne Hindenburg, en direction de Cambrai et Saint Quentin, par les Français et les Américains de part et d’autre de l’Argonne, en direction de Sedon. Le 4 novembre, à la suite de l’attaque concentrique des 12 armées alliées, les Allemands décident la retraite générale sur le Rhin. Le 11 novembre, alors qu’à Rethondes, les Allemands obtenaient l’armistice, Louis Perroud apprend en Belgique que la guerre s’achève.

Atlas historique, Larousse, 1978

Article initialement paru dans Kronos N° 1, 1986

Conférence le 16/12/2016 : tuilerie Poncini

Marché de Noël d’Albens 2016

Deux classes plongent dans le passé antique d’Albens

Il y a une quinzaine de jours, lundi et mardi 17 et 18 octobre après-midi, les classes de CM1 et CM2 du groupe scolaire l’Albanaise sont venues, avec leurs enseignantes Véronique Perrel et Stéphanie Lange, découvrir les collections archéologiques de l’Espace patrimoine.

Au programme, une présentation du passé antique d’Albens proposée par J-L Hébrard (ancien professeur d’histoire), suivie de petits ateliers où les enfants devaient avec des copies de tuiles antiques découvrir la construction d’une toiture romaine et avec des briquettes réaliser un pavage pour bassin et piscine antique.

Deux après-midi très constructives, donc, qui peuvent être proposées aux classes qui le souhaiteraient en faisant la demande auprès de Kronos ou en contactant l’Office de tourisme d’Albens.

Kronos et les Savoyards de Lyon

Samedi 1er octobre, à l’initiative d’André Berthet, l’association savoisienne philanthropique de Lyon, présidée par Bruno Dumont, Kronos, présidée par Christian Michaud et l’office de tourisme d’Albens Entrelacs se retrouvaient dans la salle des fêtes d’Épersy pour la découverte d’une des belles pages du patrimoine artistique de la Savoie à la « Belle époque ».

En matinée, Jean-Louis Hébrard, ancien professeur d’histoire, membre de Kronos, faisait revivre le peintre italien Guido Gonin.

Artiste né à Turin en 1833 et mort à Aix-les-Bains en 1906, Guido Gonin sera d’abord connu pour ses dessins de mode à Paris de 1870 à 1890 avant de s’illustrer dans la vie culturelle et mondaine aixoise. L’auditoire découvrait alors toute ses productions, armoiries de la ville, dessins de presse, portraits, programmes et bannières pour les festivités de la station qui lui valurent le surnom de « peintre du cyclamen ».

Les discours des présidents des associations puis des élus Bernard Marin et Claude Giroud clôturaient la matinée.

Avant de repartir pour une visite des anciens palaces d’Aix-les-Bains, un repas très apprécié était servi sur place.

Le centenaire de l’horloge

Soyez à l’heure le 31 octobre 2085, Place de l’Église d’Albens !

Une Centenaire… offensée !

Si la comète de Halley se réfugie encore pour soixante-seize ans dans le mystère cosmique, il nous faudra attendre l’an 85 du troisième millénaire pour réparer la cruelle désillusion d’une vieille dame qui pensait mériter une meilleure considération. Et pourtant, chaque jour et chaque nuit, elle offre généreusement, sans contre-partie, son chapelet de secondes, de minutes et d’heures. Dame Horloge fêtait ses cent ans en octobre 1985. Anniversaire manqué qui nous oblige à prendre date pour l’éternité. Le poids de la faute sera-t-il « porté par les fils » ?

Après quelques sautes d’humeur en forme de semonce, le destin lui-même lança une ultime flèche, les deux aiguilles s’immobilisant à l’arrivée du printemps !

Alors rachetons dès à présent notre comportement coupable en rendant l’hommage dû à celle qui depuis des lustres voue son existence à… Kronos !

Pauvre Polyphème !

Lors de la construction du clocher de l’église actuelle, au début des années soixante, le Général Philibert Mollard, dont la mémoire collective, outre la carrière militaire, doit garder précieusement l’esprit l’intervention déterminante auprès des autorités impériales dans le déblocage de subsides, « avait fait pratiquer une ouverture pour le cadran d’une horloge qu’il promettait de faire placer ».

Un léger dépit sous la plume, le curé Lemoine observe cependant dans son registre paroissial, que le brillant vainqueur de la bataille de Solférino, chargeant les troupes autrichiennes à la tête de la Brigade de Savoie s’avoua cette fois-ci vaincu, face à un adversaire tout aussi redoutable : son propre engagement.

Défection aux raisons passées aux pertes et profits de l’Histoire, les héritiers ne se substituant pas, par la suite, au célèbre parent qui mourut en 1873 et repose dans l’ancien cimetière. Le 8 décembre 1869, à l’occasion de la bénédiction de l’église, l’abbé Jean Boissat, originaire de la commune et chanoine de la cathédrale de Chambéry, représentant en cette journée de « liesse populaire et de ferveur religieuse », le cardinal Alexis Billiet, archevêque diocésain, « a adressé à chacun la part d’éloge qu’il méritait pour la construction de ce beau monument religieux » et notamment « à Monsieur le Général Sénateur Mollard pour sa libéralité, en son active et utile intervention auprès du Gouvernement ».

Mais, seul un pâle soleil d’hiver, accroché au faîte du campanile, indiquait à la foule l’heure exacte ! Ce géant allait-il encore longtemps ressembler à Polyphème, le cyclope éborgné par Ulysse et trôner ainsi, pour toute couronne, une blessure béante ? Mais le Temps ne « suspendit son vol » que le temps nécessaire à un enfant d’Albens pour accourir à son secours ! Un salut qui vint de Paris, seize ans plus tard, en 1885.

Quand Paris vaut bien une… promesse

Perret et le pot aux… Roses !

Il « avait quitté Albens depuis plus de vingt ans et s’est livré à une industrie de Bourse à Paris ». S’agissait-il de la description d’un Eugène de Rastignac à la mode de « chez nous » réalisant son impossible « Paris » ? Beaucoup plus prosaïquement, l’archiprêtre de l’époque synthétisait-il, en 1885, l’épopée d’un personnage que les générations successives de ce siècle connaissent comme instigateur de l’élection et du couronnement de la Rosière : Benoit Perret.

En effet, par un testament du 30 octobre 1917, léguait-il à la municipalité une somme d’argent permettant à celle-ci de récompenser, chaque année, la jeune fille de la commune considérée comme la plus « méritante ».

Ainsi, en 1922, Marie Félicie Rey siègeait-elle la première sur le trône d’une nouvelle dynastie qui règne toujours en « monarchie du cœur ». Et en 1982, Albens « immortalisait » le souvenir du généreux donateur en baptisant de son nom la rue conduisant… à la dernière demeure. Ce souvenir associait indéfiniment Perret et le « Pot aux Roses », masquant cependant un évènement resté jusqu’ici méconnu. En quelque sorte, la « Rose cachait des aiguilles », il était temps de remettre les pendules à l’heure… !

Où l’histoire passe par le Mazet

Notre savoyard, au profil balzacien, avait jeté l’ancre dans le « premier port des hommes » mais gardait enchâssé précieusement dans la crypte de son âme des pensées affectueuses pour son port d’attache, le Mazet où il naquit le 12 février 1844, à 6 heures du matin.

Premier fruit d’une union consacrée le 25 avril 1843, il ouvrait pour ses parents cultivateurs, Joseph et Justine, les portes d’une belle famille qui s’enrichit de deux filles et de trois garçons : Marie en 45, Jeannette en 48, François-Félix en 49, Claude en 51 et Jean-Marie en 53.

Benoit qui reçut le prénom de son parrain, le frère de papa Joseph, descendait d’une lignée implantée depuis fort longtemps en terre albanaise, une terre féconde et nourricière. Ainsi retrouvons-nous la trace de son grand-père paternel, Antoine, laboureur de son état, né en 1776 et qui épousa Philiberte Bocquin lui donnant un petit Joseph, le 12 mars 1814. La boucle est bouclée.

Sans doute servi par un tempérament aventureux, Benoit délaisse les travaux agrestes qui assuraient difficilement la subsistance d’une famille si imposante, pour se lancer à la conquête de la capitale. Son père s’éteint le 6 mai 1854, sa veuve Justine prenant, par la force des choses, la direction de l’exploitation, une maman Justine qui allait devenir l’amorce de notre histoire.

À l’heure de Paris !

Un tympan gui ne reste pas sourd aux appels d’une horloge !

Dans la nouvelle église, officiellement en « service » depuis 1869, de nombreux travaux de finition et de décoration restaient en suspens. Au fil des ans et au gré des dans des paroissiens, le « navire du Christ » se parait de voilures. Subsistait le problème de la vigie : l’horloge.

Au cours de l’année 1885, Benoit Perret surgit dans son hameau natal pour une amicale et filiale visite à sa mère qui coulait une existence paisible au Mazet. La venue du fils, parfait exemple de la réussite d’un provincial dans la cité tentaculaire, que maman Justine, sans aucun doute, « suggéra et provoqua », l’incita à s’intéresser et à se pencher sur les problèmes de l’église. Pendant son séjour, Benoit eut-il ainsi tout le loisir de prendre consciente du « reliquat ». Ayant sous le vernis parisien, conservé la fibre albanaise, il prit la décision d’aide ses ex-concitoyens et révéla son intention de « donner à l’église un bas-relief pour remplir le tympan (1) de la porte d’entrée ».

Mais ses promenades fréquentes autour de l’édifice religieux l’amenèrent à lever son regard et à découvrir la mutilation du clocher. Au curé Lemoine qui l’accompagnait, il déclara sur le ton du secret : « Je ferai plus ». Cette simple phrase installait Benoit Perret au rang d’homme providentiel. L’albatros géant aux ailes rognées allait enfin rattraper le temps perdu !

De la Maison Godefroy Strebet !

Délaissant les rives de l’Albenche pour rejoindre les quais de la Seine, Benoit Perret avisa aussitôt de son projet ses deux frères, François-Félix et Jean-Marie, « montés » également chercher fortune. L’un d’eux fit d’ailleurs une honorable carrière dans la pharmacie.

Il faut croire que l’aîné sut trouver les mots justes pour rallier à la noble cause ses deux cadets.

En effet, dès la fin octobre 1885, la défection, bien involontaire, du général Mollard, s’effaçait, le Campanile albanais recouvrant la « vue » et les « habitants pouvaient jouir du bienfait de messieurs les frères Perret » selon les propres termes employés par le maire Félix Canet en séance du conseil de commune.

Une superbe horloge, commandée à la maison parisienne Godefroy Strebet, aujourd’hui disparue, pour la somme de 2 100 francs, ornait maintenant, l’inutile « œeil-de-boeuf », une horloge qui depuis cent ans donne tout son temp.

C’est à cette même période que survint l’accident de l’a cloche cassée (2), remplacée par les deux sœurs « Fides et Spes ». Incident qui nécessita le renvoi de l’horloge à Paris pour l’adapter au do de Fides et occasionna des frais supplémentaires que la famille Perret se fit un devoir de prendre totalement à sa charge. Pour sauver la « mère patrie » d’une intemporalité coupable, Benoit, tel un bon « roi Henri », sacrifia au « parisianisme ». Mais en cette « heure solennelle », Paris, une fois encore, valait bien une… promesse !

Maman Justine partage les honneurs

Il restait aux Albanais à témoigner leur gratitude.

La paroisse se proclama « enchantée du cadeau et donna mille bénédictions aux Messieurs Perret » et associe la génitrice, « Monsieur le curé nommant la Mère Perret marraine de la cloche Spes… ». Dans la chair de métal, s’inscriront ces mots : « Parrain, monsieur Rosset Jules, président de Fabrique (3), Marraine dame Perret Justine ». La célébrité de la progéniture rejaillissait pour une fois sur un parent, ce qui atteste du rôle décisif de « Maman Justine ».

Le conseil de commune décida, quant à lui, à l’unanimité de ses membres « que messieurs les frères Perret figureront au nombre des bienfaiteurs de la commune d’Albens et charge monsieur le maire de leur transmettre une copie de la présente délibération avec l’expression des sentiments de la plus vive reconnaissance des habitants de la commune d’Albens ». Hommes et femmes de l’an 2 000 où le temps lui-même ne suffira peut-être plus, souscrivez aux paroles de nos aïeux en ayant une pensée, ne serait-ce que d’une seconde, pour ceux qui nous offriront… l’heure.

Alain Paget

Notes complémentaires de l’auteur

1) Tympan : espace triangulaire, uni ou orné de sculptures, compris entre le linteau et les deux rampants d’un fronton ou d’un gable.

2) lire l’article suivant

3) Fabrique : à l’origine, les fabriques étaient composées de membres du clergé (marguilliers) qui dressaient la liste des pauvres. Les fabriciens furent ensuite des laïques élus par les paroissiens, avec le bureau des marguilliers. Supprimées lors de la Révolution, les fabriques furent rétablies, comme établissements civils, par le Premier consul. Elles comprenaient un conseil de fabrique, assemblée délibérante, et un bureau des marguilliers organe d’exécution. Le curé et le maire en étaient membres de droit. La loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation des Églises et de l’État, supprima les fabriques et leur substitua des associations culturelles.

Le conseil paroissial est donc le « descendant » de la Fabrique.

Article initialement paru dans Kronos N° 1, 1986