L’Assemblée Générale de Kronos aura lieu le vendredi 17 avril à partir de 20h30, à la salle des fêtes de Mognard. Venez nombreux !

Tous les articles par kronos

Causerie à Albens

Ce jeudi 5 février à 15h, à l’office de tourisme d’Albens, Henri Billiez parlera de l’ennoblissement textile et de graveur sur bois.

Pour un petit groupe de personnes, Clubs ou Associations, le conteur évoquera l’évolution de l’impression sur étoffe ou sur soie. Les souvenirs professionnels d’un ancien graveur sur bois et la présentation de sa « boîte à gouges » et de planches de bois gravées illustreront ce métier aujourd’hui bien oublié.

Une évocation qui incitera à visiter les musées de notre région Rhône-Alpes au passé si riche de ces activités de tissage et d’impression.

La durée est d’une heure environ, autour d’une tasse de thé, d’un verre de cidre, avec des biscuits !

La tuilerie Poncini

Fils d’une très vieille famille du Tessin en Suisse, Joseph Poncini, qui dut interrompre ses études d’architecte à la mort de son père en 1860 a l’âge de 22 ans, choisit d’émigrer vers la France (qu’il adorait) afin de trouver une situation. En effet, le Tessin à cette époque offrait peu de travail sur place. Bon nombre de ses habitants émigrait vers l’Amérique, la Russie, la France ou l’Italie.

Il avait une passion : la céramique. Depuis Genève, il partit prospecter des terrains, cherchant de l’argile. Joseph Poncini possédait l’art de fabriquer des objets en terre cuite, c’est à Thônes, en Haute Savoie, qu’il trouva le premier filon d’argile de bonne qualité. Il se mit à construire un four pour fabriquer quelques échantillons, mais le décor ne lui plaisait pas. Il fit venir son frère pour lui demander conseil mais celui-ci ne fut pas davantage séduit par le pays. Il dit à Joseph : « si tu veux rester ici, reste ! mais moi je repars ».

Notre aventurier repartit lui aussi, longeant la voie ferrée à la recherche d’un autre filon d’argile, son matériel de fouille sur le dos, poursuivant son chemin (de fer). C’est à Albens qu’il trouva « Savoie » vers Braille. En effet, il découvrira une poche d’argile à l’emplacement du « creux » qui sert aujourd’hui de réserve d’eau au dépôt pétrolier. C’est là qu’il choisit de s’installer, faisant revenir son frère qui, bien qu’ayant des engagements en Amérique accepta de l’aider pendant un an.

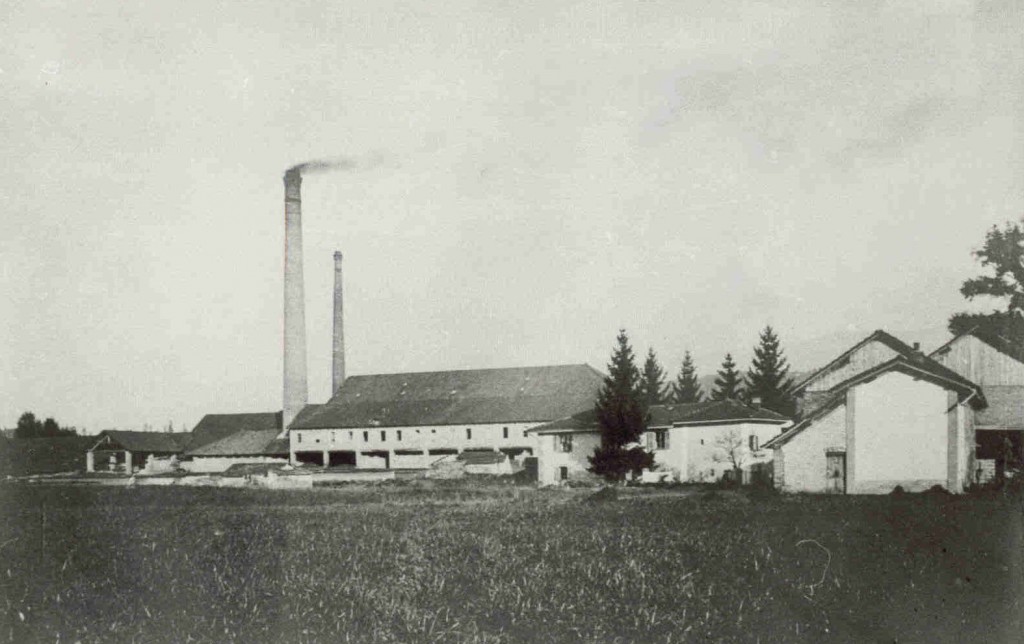

Un premier four fut construit à l’emplacement de ce qui était le bureau avant d’être l’habitation de 1a famille Poncini. Ce four fut monté en briques non cuites ; c’est lorsqu’il eut sa forme définitive que Joseph Poncini fit la première flambée pour le cuire. Dans ce four notre Briquetier fabriquera l’ensemble des matériaux briques et tuiles qui serviront à construire la tuilerie.

Il partira dans son Tessin natal l’année suivante pour se marier. Revenu à Albens, avec son épouse, il se remit au travail. Brique après brique, la tuilerie se construisit. Même s’il est difficile d’avoir une certitude absolue sur l’origine de la première main d’œuvre utilisée, il semblerait qu’elle était locale. En effet, plusieurs enfants ou petits enfants d’Albanais de vieille souche pourraient témoigner que tel ancêtre a travaillé à la « tiolire, » tuilerie en patois, à partir des années 1880. Cette main d’œuvre d’origine paysanne (habituée à travailler la terre de façon un peu différente…) a été très importante à la fin du 19è siècle et au début du 20è, certainement une centaine d’ouvriers. À cette époque, tout était fait à la main, voire même avec le pied puisque c’est ainsi que la terre était pétrie.

Les chevaux servaient à remonter la terre de la poche, à transporter les briques ou tuiles de la tuilerie à la gare d’Albens (en passant par le chemin qui longe la voie ferrée) ou encore à livrer les clients des environs avec des chariots équipés de roues à bandages.

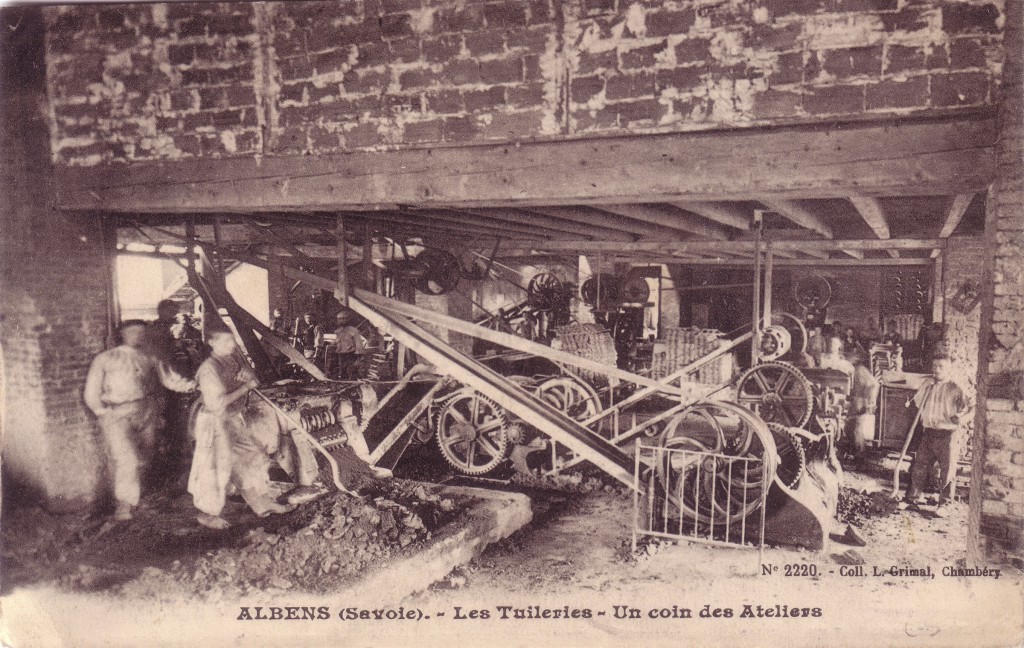

Vraisemblablement la machine à vapeur dut faire son entrée à la tuilerie vers 1911 car c’est à cette date que l’on situe la construction de la grande cheminée, haute d’une quarantaine de mètres (sans certitude). Une plus petite existait déjà, certainement celle des fours. Avec la vapeur, la mécanisation fit son apparition à la tuilerie, le pétrissage ou malaxage et le laminage de l’argile puis la filière qui conduisait à la fabrication des tuiles ou des briques se mécanisèrent. On peut imaginer ce que la mécanisation a apporté dans l’évolution de la tuilerie. Si bon nombre d’Albanais travaillait également à 1a tuilerie, des émigrés italiens y travaillèrent également. Ceux-ci devinrent de plus en plus nombreux au fil des années.

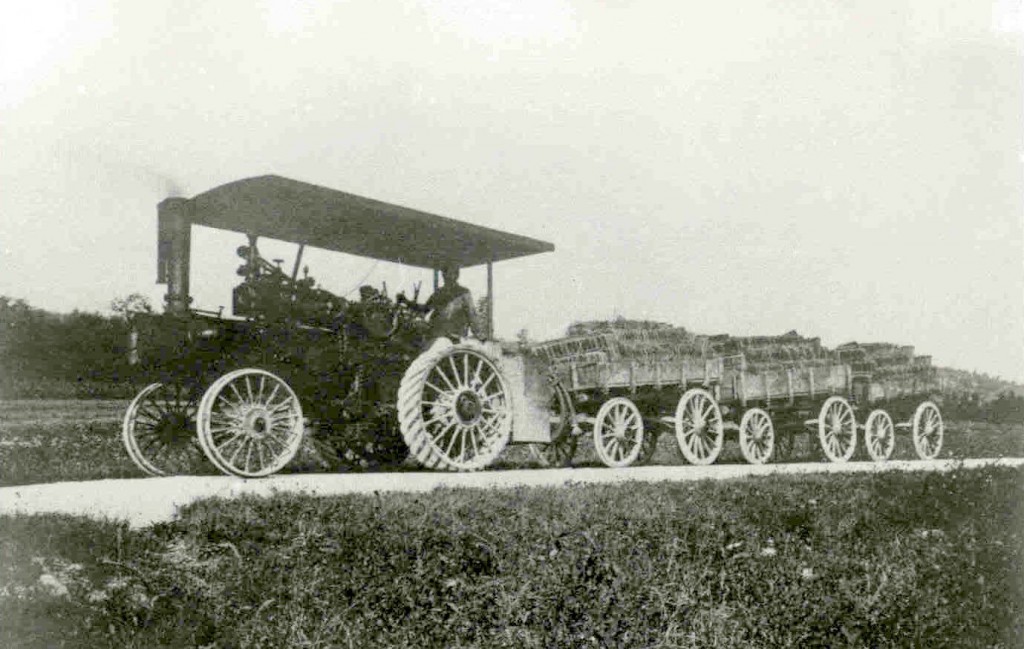

Difficile aussi de donner une date précise à l’arrivée de cette magnifique locomobile à vapeur que l’on appelait la Routière, utilisée en renfort ou en remplacement des chevaux. Elle faisait elle aussi, la navette jusqu’à la gare d’Albens d’où partaient la plupart des matériaux fabriqués à la tuilerie et qui étaient acheminés principalement dans les deux Savoies, et même dans le Jura.

Tirant ses chariots chargés de briques, elle fit un voyage jusqu’à la retenue du Val de Fier, se déplaçant à la vitesse d’un cheval au pas. Cette machine à vapeur du même type que celles qui faisaient tourner les batteuses était en plus motrice. Elle se composait de deux grosses roues métalliques munies de crampons pour les roues motrices et de deux plus petites pour la direction.

En 1918, Joseph Poncini, l’aventurier constructeur meurt. Deux de ses enfants, Florentin et Joseph lui succèderont à la tête de la tuilerie. Si des italiens étaient déjà présents à la tuilerie avant cette date, c’est à cette période que l’on assistera à l’arrivée plus marquée de ces travailleurs italiens. Par connaissances ou relations, la famille Poncini partit chercher de la main d’œuvre en Italie du Nord, surtout.

Les premières années, ces ouvriers venus travailler ici repartaient chez eux vers Noël rejoindre leur famille. Ils revenaient à Albens autour de Pâques. Ils étaient d’excellents agents recruteurs auprès de leurs frères, cousins ou voisins pour venir travailler à la tuilerie. Ils mangeaient à la cantine et dormaient dans un dortoir, la cantine était un lieu de rassemblement et de rencontre pour tous les ouvriers et plus particulièrement pour les émigrés.

De 1860 à 1920, les témoignages recueillis comportent une part d’imprécisions, donc d’erreurs possibles et pour cause : il semble bien qu’aucune personne ayant travaillé à la tuilerie avant 1920 ne soit encore vivante. Le témoignage de Fernand Poncini (fils de Florentin) mort en 1982 aurait été ici tellement précieux.

Les ouvriers italiens de plus en plus nombreux, bien qu’il subsiste toujours une main d’œuvre locale, manifestèrent l’intention de faire venir leur famille ici et de s’installer définitivement dans l’Albanais. Ce désir entraîna la construction d’habitations dans la périphérie de la tuilerie. C’est ainsi que des familles très connues aujourd’hui ont pris racine à Albens ou aux environs parmi elles : Les Caviggia – Les Papinutti – Les Morello – Les Feltracco – Les Beluffi – Les Forner – Les Bottero – Les Moreschi – Les Carraro – Les Antonel – Les Colla – Les Grando – Les Copparoni – Les Ganéo et d’autres encore qui se sont installées plus loin.

La famille Caviggia arriva en 1920. Madame Caviggia (la mère de Mme Yolande Moine) devint la gérante de la cantine. En été 1923, un important incendie apporta un changement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ce bâtiment. On le verra par la suite. Comme on l’a déjà vu, la poche de très bonne argile fut le point de départ de la construction de la tuilerie. Toute l’usine fut construite dans la logique des opérations nécessaires à la transformation de l’argile brute en briques ou en tuiles. La terre glaise était remontée avec des wagonnets roulant sur rails et tirés par Bibi. Bibi, c’était le nom du dernier cheval de la tuilerie. Ce Bibi, dira Pio Papinutti, avait une telle habitude de son travail qu’il effectuait les manœuvres nécessaires à la remontée de la terre sans que l’on ait à le commander. Pio en parle avec beaucoup d’émotion. Un petit tracteur à pétrole roulant aussi sur rails viendra progressivement remplacer Bibi. Les wagonnets étaient déchargés sous un hangar dans une trémie munie d’une vis sans fin qui amenait la terre dans les broyeurs ; elle était ensuite laminée et passait enfin dans la filière d’où elle ressortait en briques ou en tuiles. Ces produits étaient amenés aux séchoirs, dehors dans un terrain vague appelé « gambette » pour les briques et au séchoir intérieur pour les tuiles. Le séchage terminé, ces matériaux étaient empilés dans les fours. Eugénio Beluffi avait été recruté en Italie comme « empileur » de métier, en effet l’empi1age des briques ou des tuiles à l’intérieur des fours relevait d’une technique tout à fait particulière, elle conditionnait la réussite de la cuisson. Seul un homme de métier pouvait remplir cette tâche. Eugénio Beluffi était de ceux-là !

Les bâtiments au début du siècle

Avant l’incendie de 1923, le séchoir à tuiles était au-dessus des fours, c’est ce qui fut à l’origine de l’incendie, car les tuiles étalent posées sur des caillebotis en bois, une bouche d’alimentation d’un four qui n’avait pas été refermée mit le feu à ces caillebotis et le communiqua à la toiture. La reconstruction qui suivit l’incendie permit d’agrandir les fours et d’aménager le séchoir à proximité de la machine à vapeur. L’aspect extérieur de la tuilerie changea aussi, notamment la toiture.

Si l’argile était un élément primordial pour la qualité des produits, la cuisson en était un autre tout aussi important. C’était certainement pour cette raison qu’une sorte de rite était né avec l’allumage des fours.

Attilio Forner, le dernier « chauffeur » des fours, évoque ce passé avec précision. Il préparait le foyer avec une fascine ou fagot et du bois, il attendait l’arrivée de Joseph Poncini (le dernier Patron de la tuilerie) car c’était à lui que revenait la responsabilité de l’allumage. Avant de frotter 1’allumette, le Patron et Attilio faisaient le signe de croix comme si ils voulaient se rassurer, que tout irait bien jusqu’au bout. Les fours nécessitaient une surveillance et une responsabilité constantes. Des distributeurs automatiques de charbon avaient considérablement réduit le travail manuel, car auparavant l’alimentation du feu se faisait à la pelle. Les fours restaient allumés jusqu’à onze mois d’affilée. On devrait plutôt dire, le feu restait allumé plusieurs mois. Lorsqu’un four était chauffé, environ durant 15 jours, entre la cuisson et le refroidissement, le feu était « poussé » plus loin à un autre four et ainsi de suite. Les briques ou les tuiles, une fois refroidies, étaient stockées dans la cour. Le fonctionnement des fours nécessiterait a lui seul tout un article.

Après la mort de Florentin, en 1934, son frère Joseph restera le dernier Patron de l’usine. Un tracteur latil (quatre roues motrices et directrices) avait remplacé la Routière depuis près de 20 ans. La réserve de bonne terre s’épuisait peu à peu, il fallut chercher de l’argile ailleurs, on en trouva à St Ours et à Bloye, plus tard à Dressy. Cette nouvelle terre était mélangée à la bonne. Celle de St Ours se révéla de mauvaise qualité, elle contenait de la pierre à chaux, mais ce fut une fois les matériaux utilisés que l’on se rendit compte de l’incidence de cette pierre à chaux sur la qualité des produits. La famille Poncini dut rembourser bon nombre d’appartements qui avaient été construits avec ces matériaux défectueux.

Le sifflet de la machine à vapeur continuait de rythmer la vie de la tuilerie et aussi celle de la campagne voisine, le matin, on l’entendait à l’heure « d’attaquer » le travail ; a midi, pour signaler que c’était l’heure d’aller manger. Les paysans qui à l’époque travaillaient avec les bœufs ou les chevaux dans les champs entendant siffler midi disaient : « é mijo a la tiolire é l’hore d’alla goutâ ». Jusqu’au Bibi qui activait le pas lorsqu’il entendait lui aussi siffler midi pour se rendre à la cantine – enfin presque – car il s’arrêtait chaque fois, en passant devant la porte de la cantine sachant qu’il y avait toujours quelqu’un pour lui donner une sucrerie avant de rentrer à son écurie toute proche. Avec l’arrivée des familles italiennes, le travail des femmes fit son entrée à la tuilerie. Toute une vie de village allait se créer peu à peu ici. Il n’était pas rare de voir le soir venu, quand il faisait beau et chaud, tous ces Italiens se retrouvant dans un pré pour chanter. Madame Tachet (petite fille de Joseph) dira volontiers que son enfance fut bercée par ces chansons italiennes. Parfois, ils venaient jusqu’à Braille et c’était autour d’un tara de bidoyon qu’ils reprenaient leurs chants. Le dimanche autour d’un terrain de boules c’était l’ambiance des jours de fête. Justine Forner, la dernière cantinière ne chômait pas ce jour-là. Il y eut même un pèlerinage dans les années 50 à la tuilerie en l’honneur de de Notre Dame de Lorette, ils furent très nombreux les Italiens ce jour-là à la Tuilerie. Si toute une vie de village s’était créée ici, celle de Braille s’en trouva également marquée. Les habitations qui avaient été construites pour accueillir les familles ne furent pas assez nombreuses. C’est ainsi que toutes les maisons libres de Braille ont été louées par ces familles. Très vite, des liens se nouèrent, la plupart de ces émigrés italiens était d’origine paysanne ; à la fin de leur journée de tuilerie, ils donnaient des coups de main dans telle ou telle ferme. C’était pendant le « pinglage » du tabac à la veillée que l’on apprenait à se connaître. Des dons en nature servaient de paiement. Le dimanche aussi, on se retrouvait dans une cour de ferme pour jouer aux quilles, le tara de bidoyon n’était pas loin. Beaucoup d’anecdotes et bons souvenirs ont été évoqués par tous ceux qui ont témoigné pour cet article, tous ont dit que c’était le bon temps. Les gamins que nous étions dans les années 50 auraient aussi de bons souvenirs à évoquer, le dimanche nous nous retrouvions dans la réserve d’argile pour jouer au petit train avec les wagonnets, nous aimions les faire dévaler la pente à grande vitesse ; les aiguillages nous permettaient de varier le trajet. Mais voilà ! Joseph Poncini apercevant les lundis matin les wagonnets déraillés ou renversés venait faire un petit tour (sur notre circuit) le dimanche après-midi. « Sacré pétard, » nous criait-il, ce qui provoquait la fuite dans les roseaux de toute la bande de gamins. Qu’il était bon ce verre de limonade (qui coûtait 20 centimes), que nous buvions à la cantine une fois par an lorsque nous revenions de la blache (l’herbe des marais utilisée pour la litière des vaches) à cette époque nous aurions bien aimé qu’il y eut plusieurs coupes de blache dans l’année.

Un jour l’été de 1962, le sifflet de la tuilerie se fit entendre une dernière fois, il n ressemblait à un glas. Il est vrai aussi, que nous les paysans, il y avait déjà longtemps que nous n’entendions plus sonner « mijo », les tracteurs avaient remplacé les bœufs et les chevaux.

L’imposante centenaire qui faisait partie de l’univers Albanais ne pût résister aux coups de dynamite ou de bulldozer en 1964, seul subsiste aujourd’hui le bâtiment qui sert de bureau aux établissements Taponnier et qui était la cantine. Son dernier patron, Joseph Poncini lui survivra 10 ans.

Les citernes du dépôt pétrolier occupent le terrain aujourd’hui

René Canet

P.S. : Merci aux personnes qui ont témoigné : Mesdames Juliette Tachet, Olga Poncini, Yolande Moine, Messieurs Victor Tachet, Pio Papinutti, Henri Canet, Attilio Forner ainsi que les témoins indirects.

Article initialement paru dans Kronos N° 2, 1987

Un mégalithe à Albens

Le témoin d’une occupation humaine très ancienne

Circonstances de la découverte

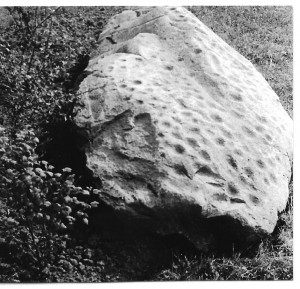

En mars 1978, lors des travaux de construction du collège Jacques Prévert à Albens, entre la R.N. « 510 » et la voie ferrée, les engins mécaniques mettaient à jour une pierre à cupules profondément enfouie dans le sol.

Sa découverte par des engins de terrassement causa quelques dommages à la partie inférieure, ainsi que des stries profondes sur la face gravée.

Elle fut alors transportée hors du chantier et se trouve actuellement sur une pelouse du collège, face à l’entrée principale.

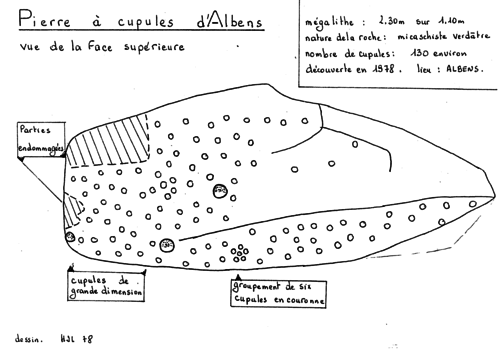

Description du mégalithe

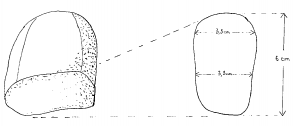

La pierre de forme allongée, a une longueur de 2,30 m pour une largeur maximale de 1,10 m. Son épaisseur varie entre 0,50 et 0,60 m.

Elle présente sur sa face supérieure une arête longitudinale (voir croquis).

Cette face est recouverte d’une patine brune, très foncée par endroit, qui tranche avec la teinte verte de la roche visible dans les parties endommagées.

Ce bloc de micaschiste verdâtre n’est pas une roche fréquente dans une commune entourée de montagnes calcaires, où les sols correspondent surtout à des moraines glaciaires et à des alluvions modernes.

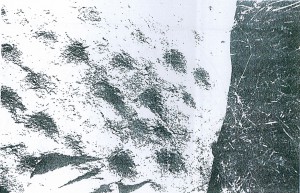

Ce mégalithe présente sur la plus grande partie de sa face supérieure pas moins de 130 cupules de toutes dimensions.

Ces cupules sont regroupées plus particulièrement sur la moitié de la face supérieure et sur tout un côté (côté A.).

Certaines sont disposées de façon intentionnelle, en couronne autour d’une cupule centrale : c’est très net pour un ensemble du côté A.

Leurs dimensions sont variables :

– La plus importante a une profondeur de 1,5 à 2 cm pour un diamètre de 7 cm.

– Quelques unes, de même profondeur, ont un diamètre de 5 à 6 cm.

– La majorité d’entre elles sont plus petites, très rapprochées surtout dans la moitié de la face supérieure.

Les pierres à cupules en Savoie : localisation ; datation

Les pierres à cupules sont assez répandues en Savoie , ces vestiges sont « abondants en Maurienne, Tarentaise, Bugey et Chablais ». (1)

Mais si on regarde une carte de la répartition des mégalithes (2), on constate qu’aucune découverte n’a été signalée à ce jour dans l’Albanais, jouxtant il est vrai le Bugey savoyard.

Répartition des mégalithes

Régions à pierres à cupules nombreuses : 1) Chablais, 2) Bugey savoyard, 3) Maurienne et Tarentaise, 4) Régions à dolmens

Les pierres à cupules sont en général, surtout en Maurienne, située à une altitude supérieure à 1 500 m, celle d’Albens est sise dans une région de faible altitude (350m) loin des zones montagneuses. Une comparaison est peut-être à faire avec celle découverte sur le site des Marches, fouillé par le G.R.A.C.S. (3)

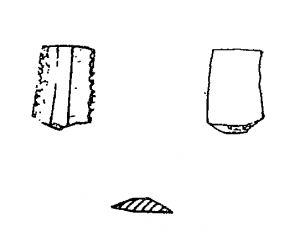

Là aussi, comme à Albens, une telle roche voisine avec une implantation romaine : céramique sigillée, mortier signé ATTIUS, à Albens.

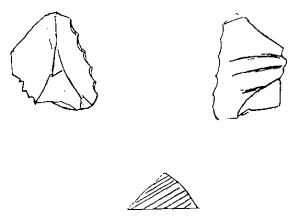

Mais à Albens, il convient de signaler que lors des fouilles de juillet 1978, une lamelle de silex et un fragment de molette ont été découverts à quelques dizaines de mètres de ce mégalithe. Il faut y ajouter un éclat de silex retouché, découvert en 1984 (voir croquis).

Sans parler du problème de la destination d’un tel vestige, se pose celui de la datation, « de la fin du Paléolithique à la fin de l’antiquité ? » (4).

Si l’on accepte les conclusions du GERSAR, tendant à situer plus précisément ces gravures « au Néolithique final et surtout à l’âge des métaux » (5), on serait alors en présence à Albens d’une implantation humaine remontant à la fin de la Préhistoire.

Jean-Louis Hebrard

1) J. Prieur ; la Savoie antique : recueil de documents, p. 32.

2) Archéologia n° 121, article de A. Bocquet, p. 13.

3) Archéologia n° 128, article de J.M. Ferber, p. 65.

4) J. Prieur : la Savoie antique, p. 32.

5) Archéologia n°121, article du « Groupe d’études, de recherches et de sauvegarde de l’art rupestre », p. 42.

Cette pierre à cupules, découverte lors des travaux de terrassement du collège, se trouve maintenant sur la pelouse d’entrée.

Détail du côté A : on distingue bien la disposition des cupules en couronne autour d’une cupule centrale, et certaines détériorations subies par le mégalithe.

Céramique signée ATTIUS, découverte à proximité de la pierre à cupules.

Industrie lithique à Albens

Fragment de lamelle retouchée. Lamelle de silex : élément de faucille ?

Éclat de silex retouché. 1984, découverte de surface.

Fragment de molette découverte en fouille (1978).

Les molettes servaient à broyer les grains.

Article initialement paru dans Kronos N° 1, 1986

Kronos aux marchés de Noël d’Albens et la Biolle

Kronos tiendra un stand au marché de Noël d’Albens, le dimanche 30 novembre. Nous serons également présent à celui de la Biolle le vendredi 19 décembre dès 16h, sur le stand de la mairie.

Présentation du livre Se souvenir ensemble

À l’occasion de la publication du dernier livre de Kronos, Se souvenir ensemble : La population du canton d’Albens dans la Grande Guerre, l’association, son président et tous les auteurs en feront la présentation le vendredi 21 novembre 2014 à 19 heures, au centre administratif René Gay d’Albens.

Fin de l’exposition Se souvenir ensemble

Ce samedi 15 novembre sera le dernier jour de l’exposition Se souvenir ensemble. Elle sera exceptionnellement ouverte l’après-midi pour permettre une dernière fois d’en profiter.

Ouverture de l’exposion Se souvenir ensemble

L’exposition « La population du canton d’Albens dans la Grande Guerre » est désormais ouverte !

Rendez-vous au centre administratif d’Albens pour la découvrir.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 17 octobre à 18h, au même lieu.

Plus d’informations sur la page qui lui est consacrée

Kronos a son site web !

L’association Kronos est désormais présente sur la toile par l’intermédiaire de ce site web. Ici vous pourrez retrouver les actualités de l’association, mais également quelques uns de ses articles ainsi qu’une présentation de l’exposition à venir sur la première guerre mondiale.

Bonne visite !

Agenda vide

Aucune activité de Kronos n’est prévue dans les semaines à venir.