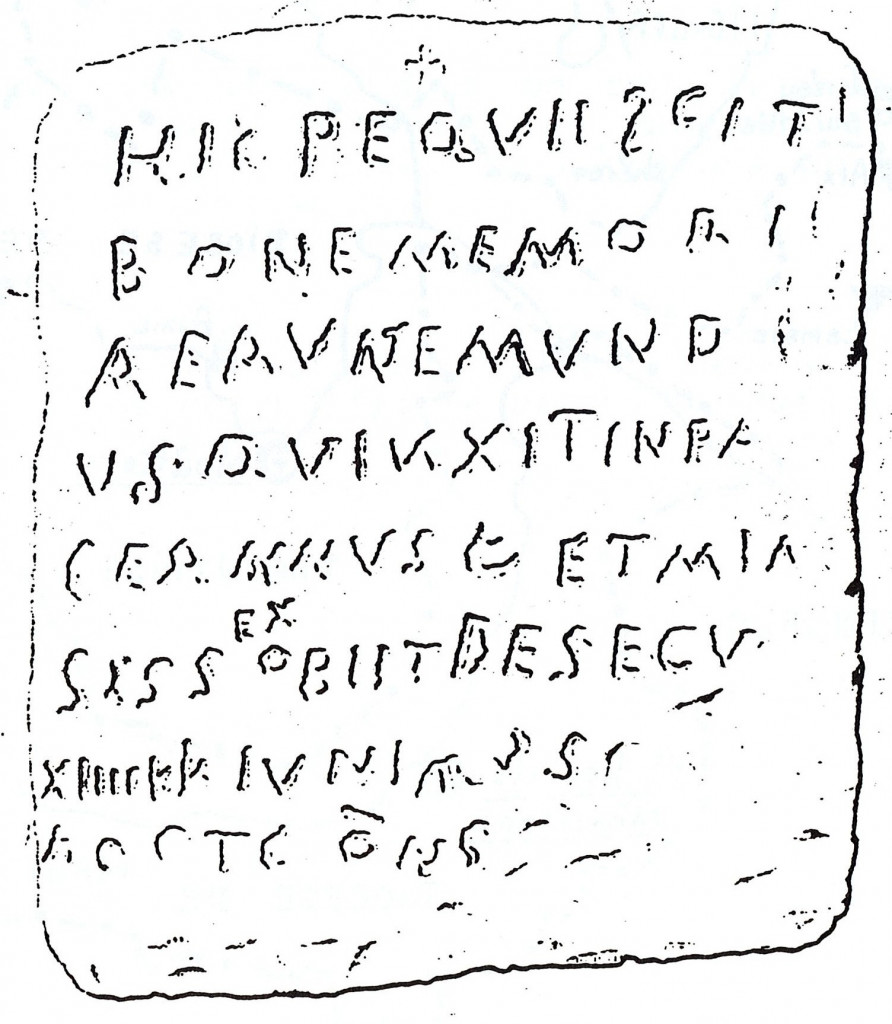

Cette inscription fut découverte vers 1860. Il s’agit d’une épitaphe chrétienne d’une plaque de calcaire dont l’avocat L. Pillet, qui l’étudia le premier en 1861 (inscription chrétienne du VIe siècle trouvée à Grésy-sur-Aix – Mémoire de l’Académie de Savoie) donne la traduction suivante :

« Ici repose de bonne mémoire, Aunemundus, qui vécut dans la paix cent ans et 6 mois ; il mourut le 14ème jour avant les Kalendes de juin, après le consulat de Symanque. »

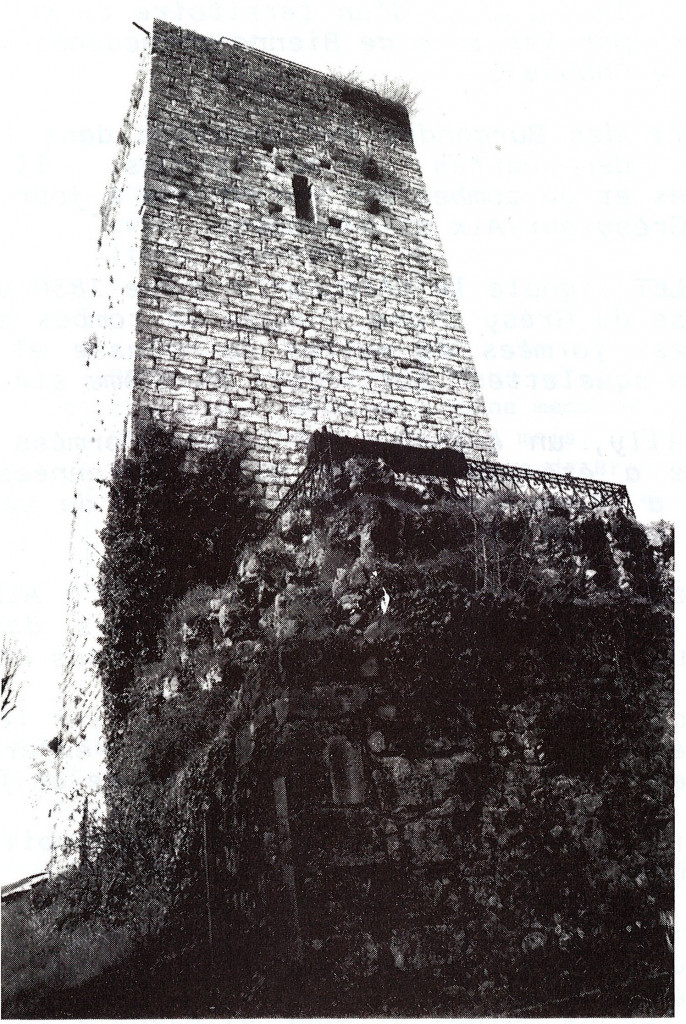

Cette inscription en mauvais état, dont L. Pillet parle fit un calque, est aujourd’hui visible contre le mur extérieur de la tour féodale de Grésy-sur-Aix. Elle permet d’apporter quelques lumières sur les premiers temps du christianisme en Savoie et dans l’Albanais.

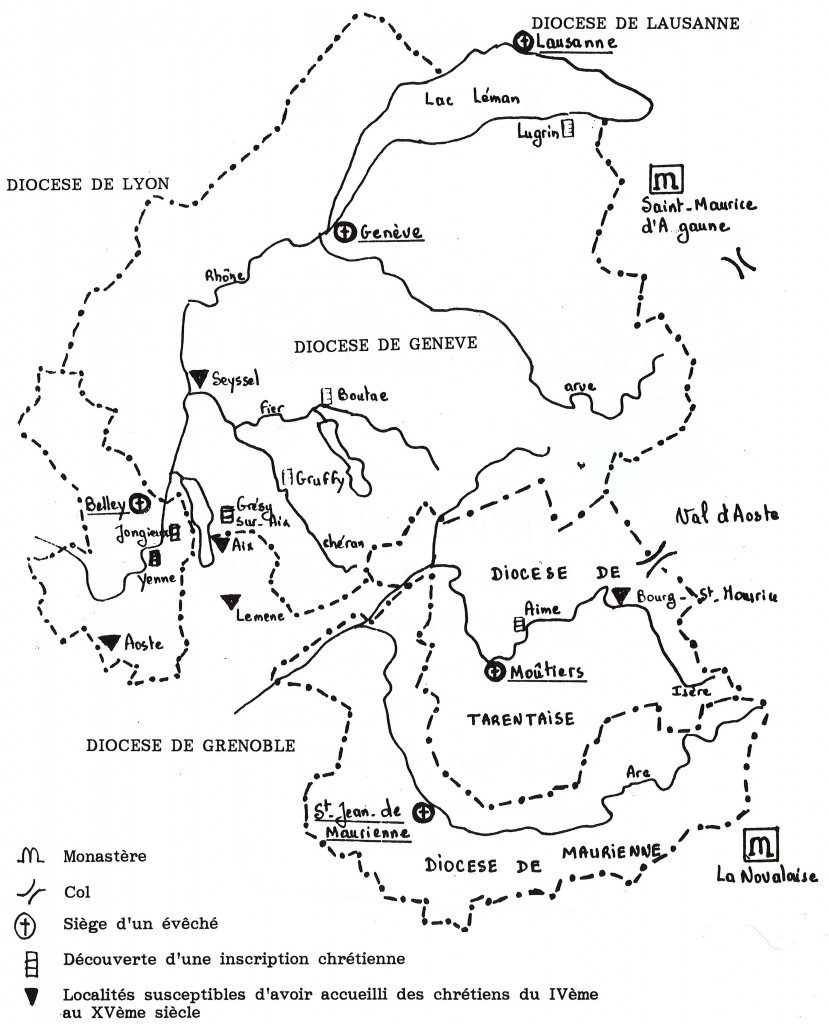

Dans les Alpes du Nord, le christianisme pénètre par deux voies :

– les vallées affluentes du Rhône et le réseau des routes qui les bordent,

– les cols qui relient les bords du Léman à l’Italie.

S’il est impossible en l’état actuel des découvertes et des connaissances de proposer une chronologie, on peut toutefois raisonnablement penser que le christianisme s’étant implanté à Genève, le port de Condate (Seyssel) a dû lui aussi être touché très tôt. En effet, cet actif emporium, animé par une compagnie de transporteurs, les nautes, était en contact quotidien avec les bateliers de Lyon.

On imagine mal alors que des Centres comme Etanna (Yenne), Labisco (Les Échelles), Aquae (Aix-Les-Bains)… n’aient pas vite abrité des groupes de chrétiens, alors que des marchands étrangers fréquentaient régulièrement leurs marchés.

Quant aux cols alpins dont on connaît l’importance dans l’antiquité, ils ont dû voir les adeptes de la nouvelle religion se mêler aux groupes de voyageurs en provenance des villes de la plaine du Pô.

Ainsi, dès le Ve siècle, l’église alpine implante ses diocèses dans les grandes villes. Genève d’abord, où le premier évêque connu officie vers 400. Puis le diocèse de Grenoble, qui intéresse la Savoie puisqu’il s’étend alors jusqu’à Aix-Les-Bains. Enfin, celui de Belley qui contrôle les pays du Rhône.

Il faut attendre le VIe siècle pour voir naître les diocèses de Moutiers et de Saint-Jean-de-Maurienne. À cet époque, le christianisme pénètre peu à peu dans les campagnes. Les premiers chrétiens nous ont laissé quelques inscriptions, qui en dépit de leur rareté, apportent déjà nombres d’informations.

Inscriptions du VIe siècle

- Date — Lieux — Personne concernée — Contenus de l’inscription

- 504 — Jongieux — VALHO : le nom de la défunte a une assonance germanique — Inscription au dos d’une stèle dédié a dieu Sylvain. VALHO est une « femme religieuse » qui a vécu 68 ans.

- 521 — Yenne (découverte en 1954 en remploi dans le mur de l’église ; GUNDEFRIDA — femme burgonde morte le 15 novembre 521 — « Dans ce tombeau repose en paix de bonne mémoire, Gundefrida, qui a vécu 34 ans et 2 mois. Elle est morte le 17ème jour avant les Kalendes de décembre, sous le consulat de Valérius. »

- 523 ? — Grésy-sur-Aix découverte en 1860 — AUNEMUNDUS — un Burgonde converti à la fin du Ve siècle ; voir photo et traduction

- 527 — Lugrin près d’Évian trouvée en 1855 — BROVACUS : jeune chrétien racheté par Gondemar, roi de Bourgogne de 523 à 532 — « Dans cette tombe repose, de bonne mémoire, qui vécut 13 ans et 4 mois… sous le consulat unique de Brandobricus, ils furent rachetés par le souverain Gondemar

L’inscription de Grésy-sur-Aix apporte de précieux renseignements sur cette période de transition entre le monde antique et le monde médiéval où le christianisme se diffuse lentement dans les campagnes.

Le défunt est un des ces Burgondes établi dans nos contrées et converti au christianisme sur la fin du Ve siècle.

Son nom, Aunemond, terminé par le radical MUND (lune) indique bien son origine germanique. C’est comme Edmond, Sigismond…

Le peuple burgonde s’installe dans la région en 443 après une longue migration qui l’a conduit des rives de la mer Baltique à celle du Haut-Main pour aboutir enfin en Savoie.

Ce sont des barbares assagis qui arrivent alors. En contact avec le monde romain depuis deux siècles, ils se sont convertis au christianisme sous sa forme arienne, ont élaboré un droit coutumier (connu sous le nom de la loi Gombette), ont adopté la royauté comme forme de gouvernement. Ils véhiculent donc une civilisation originale où se mêlent d’anciennes traditions et des influences romaines.

Conduits par leur roi Gundioch, ils s’installent en Sapaudia sans heurts, comme le sous-entend la Chronica Gallica : « La vingtième année du règne de Théodore, la Sapaudia est donnée au reste des Burgondes pour être partagée avec les indigènes ».

On s’interroge toujours sur la signification du mot Sapaudia ; on pense qu’il désignerait le pays des sapins et s’appliquerait aux Alpes et au Jura. Près de 50 000 Burgondes se mêlent aux populations gallo-romaines d’un territoire centré sur le Jura, limité au nord par les lacs de Bienne et Neuchâtel, à l’Est par le Rhône et le Chablais.

La présence des Burgondes est attestée dans l’Albanais par quelques découvertes archéologiques. Il s’agit de cimetières et de tombes qui furent mis à jour dans les environs de Grésy-sur-Aix et à Albens.

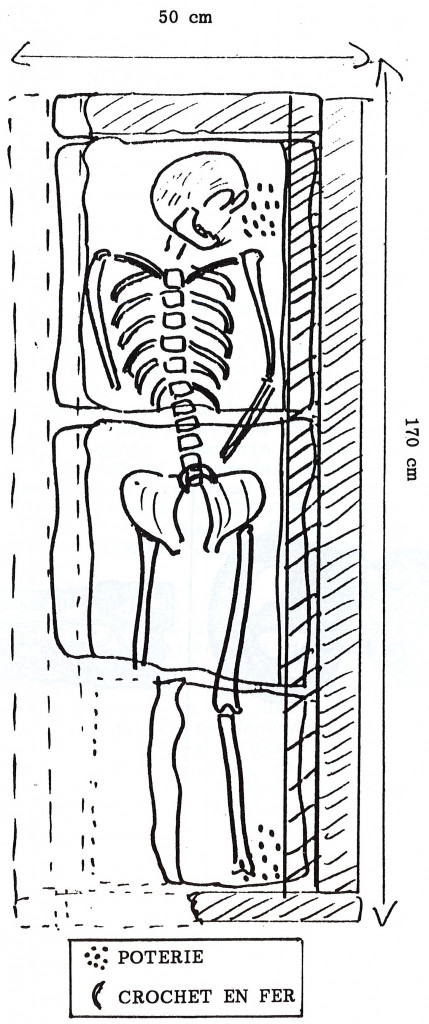

+ L. Pillet signale la découverte entre 1850 et 1860 devant l’église de Grésy d’une « rangée de tombes symétriquement alignées, formées de dalles de molasse et ne contenant que des squelettes » qu’il date du VIe siècle.

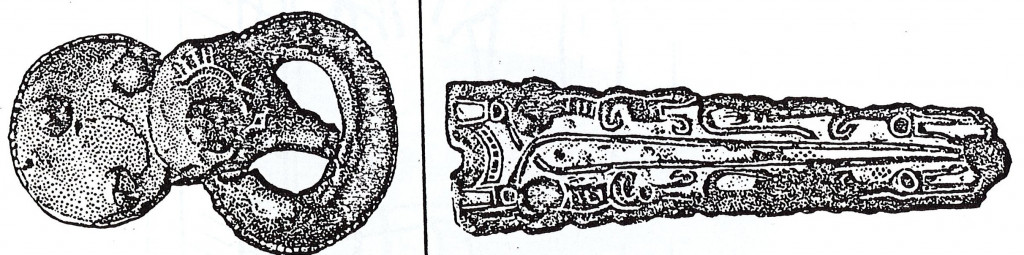

+ À Chevilly, un ensemble de tombes formées de dalles de molasse a été mis à jour dans les années 1970. L’une d’elle a livré une magnifique boucle de ceinture damasquinée et a pu être datée de 710.

+ Des tombes semblables furent exhumées à Albens au XIXe siècle et dans les années 1970 lors des travaux de construction du collège. Toutes orientées Est-Ouest.

Elles abritaient le squelette allongé sur le dos, la tête tournée vers l’Ouest. Elles ne renfermaient qu’un mobilier sommaire (ardillon de ceinture en fer).

De part l’orientation et l’absence de mobilier, on les a attribuées au VIe siècle burgonde.

Dans les deux cas d’Albens et de Grésy-sur-Aix, ces cimetières chrétiens succèdent à des nécropoles romaines attestées par de nombreuses découvertes.

Elles mettent en évidence le passage sans rupture véritable d’un monde antique païen à une civilisation médiévale chrétienne. Lorsque le Sapaudia passe dans le domaine Franc après 534, l’histoire de la région se confond avec celle des pays mérovingiens puis avec le monde carolingien. C’est à cette époque qu’un véritable réseau de paroisses s’implante et que le christianisme pénètre les campagnes. Désormais, églises et villages se blottissent à l’ombre des tours et châteaux à l’image du donjon de Grésy-sur-Aix dominant fièrement les environs.

Jean-Louis Hebrard

Article initialement paru dans Kronos N° 7, 1992

HJL 1977

Notes de l’auteur :

L. Pillet, mémoire de l’Académie de Savoie, 1961

R. Sauter, L. Chaix : une nouvelle tombe du haut moyen-âge à Chevilly (Grésy-sur-Aix, Savoie)

J. Prieur, la Savoie Antique