Ce n’est jamais très simple d’essayer de transcrire entre 6 et 7 heures d’entretien même s’il a été enregistré. Cela l’est encore moins quand ces 6 à 7 heures d’entretien concernent une période beaucoup plus longue dans le temps. En réalité, cette opération est très prétentieuse et le risque est grand de ne pas pouvoir retranscrire avec exactitude les propos de « l’interviewé » !

Et pourtant, tout parait si simple quant à se laisser bercer par le récit ! Tout semble clair, vivant, réel… précis ! Et je suis resté passif des heures durant à écouter Gaston Daviet me raconter avec passion tant son expérience professionnelle et ses détails qui en constituent les différentes ramifications, que sa vie de tous les jours depuis soixante-dix ans.

Tire le monde

Gaston Daviet est né le 15 août 1912 à 8 heures et quart à Viuz la Chiésaz, petit village de l’Albanais (814 habitants, au dernier recensement(1)) situé au pied du Semnoz. Il a été mis au monde, comme beaucoup d’enfants à cette époque par madame « tire le monde » synonyme de nos jours de sage-femme !! Ce n’est rien de le dire encore faut il voir le regard satisfait de Gaston Daviet qui n’a pas l’air de se plaindre d’être né sur place alors qu’aujourd’hui on s’entoure de toutes les garanties pour que la parturiente puisse transmettre la vie dans les conditions de sécurité les plus grandes.

À la question : votre grand-père était-il italien ou piémontais ? La réponse est catégorique : non sarde !

Viuz-la-Chiésaz

À l’origine, il existait deux villages : Viuz et la Chiésaz. Nous vous renvoyons par curiosité à l’article paru dans notre précédent numéro relatif à un violent orage qui s’est produit en 1785 et dont le récit a été fait par I. Gonard. Un des témoins de cette perturbation atmosphérique était natif et habitant de « Vieux la chaise ».

Il se souvient, petit, avoir entendu une version de l’histoire du nom du village. Il y a fort longtemps, le village le plus puissant était Chiésaz. Puis Viuz s’est développé. Le curé avait d’ailleurs arrêté d’aller à la Chiésiaz. Puis, finalement, les habitants avaient demandé au curé de réciter la messe uniquement pour la Saint-Jean.

La vogue de Viuz était en décembre à la St-Étienne. Notre témoin se souvient avoir fait souvent les deux vogues et les gens dansaient à l’intérieur d’une grange.

Les deux villages étaient réunis lorsque se déroulaient les fêtes. Il paraît que le curé s’y rendait avec deux sacristains. Les villageois l’accueillaient avec une grande joie et faisaient sonner les cloches de la Chiésaz en annonçant que le curé était arrivé !

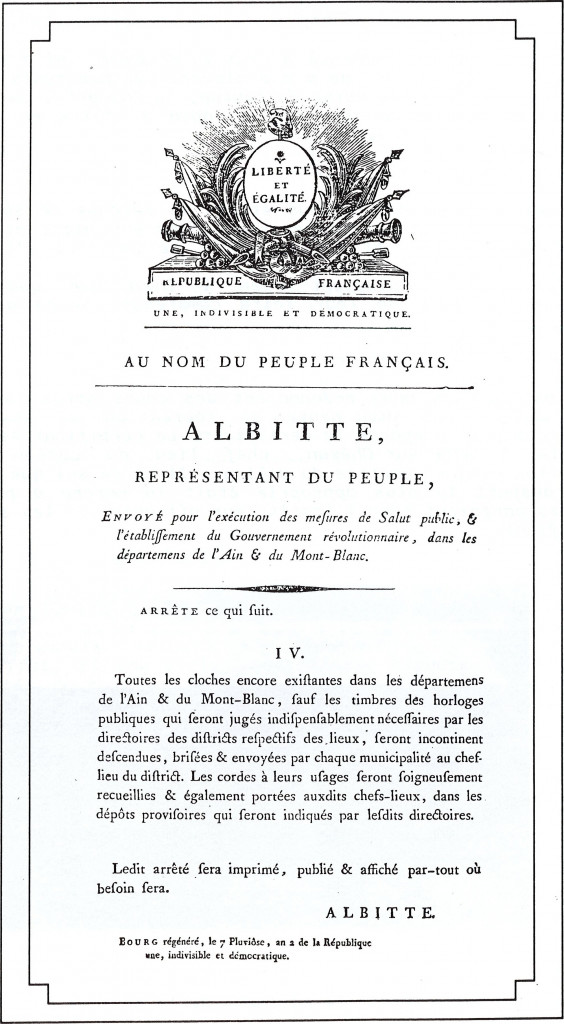

Des cloches ont été enfouies pendant la Révolution. Gaston Daviet se souvient que les radiesthésistes sont venus à la Chiésaz et auraient découverts un passage souterrain. Les cloches auraient été enfouies dans les marais.

On se souvient en effet qu’en 1794, alors que la Savoie était devenue le 84ème département de la République sous l’appellation de département du Mont Blanc, et que la terreur battait son plein, Albitte, Administrateur du département s’était rendu célèbre par l’opiniâtreté qu’il avait déployée pour la destruction des clochers (le bronze des cloches servant bien entendu à fondre des canons).

D’autres thèmes ont été abordés. Nous n’en retiendrons que quelques uns par l’originalité de leur contenu. L’école reste toutefois un sujet original par certaines anecdotes, et le bois car il a été la passion de Gaston Daviet.

L’école

Viuz la Chiésaz, comme beaucoup d’autres villages savoyards, est pourvu d’une école communale construite en 1866 quelques années après l’annexion.

En quelle année avez-vous été à l’école ? « J’ai commencé en 18, j’avais 6 ans car il n’y avait pas de maternelle.

Il y avait deux classes à Viuz la Chiésaz, qui s’enrichissaient, bon an mal an, de 6 à 8 élèves. Les habitants allaient travailler à la seule usine du canton, la Fonderie, ou bien ils étaient cultivateurs, avaient un lopin de terre et trois ou quatre vaches et vivaient là.

Les punitions à l’école ?

Elles étaient simples : nous étions de retenue le soir. Vous comprenez les instituteurs étaient logés sur place et cela ne les gênaient pas ! Et Gaston Daviet se souvient d’avoir été retenu jusqu’à 8 heures du soir !

Les parents ne disaient rien ? Bien sûr que non ! L’essentiel était de leur faire comprendre qu’on avait été puni !

Le certificat d’étude :

Les instituteurs nous redonnaient des cours après 16 heures. Nous avions une demi-heure de récréation et les élèves restaient pour préparer le certificat. Le certificat se passait ensuite à Alby-sur-Chéran, chef lieu du canton distant d’environ cinq kilomètres du village. Il va de soi que le moyen de transport le plus approprié était la marche à pied. Les enfants partaient avec l’instituteur affronter… les sujets de certificat.

Avec le curé… « c’était chacun chez soi ». Le curé venait chercher ses ouailles au portail de l’école mais n’en franchissait pas le seuil. Le catéchisme finissait pour la St Jean à la fin du mois de juin. Gaston Daviet se souvient qu’un jour, le curé l’avait pris par les oreilles et lui avait dit de copier dix, cinquante ou cent fois une prière. Il avait commencé mais n’était pas allé jusqu’au bout… de la punition. Le jour de la St Jean… « il m’a pris par les oreilles et m’a dit : je te pardonne car c’est la St Jean ! ».

Et après le certificat ?

Certains partaient en apprentissage dans une école de mécanique ou de charpente, d’autre dans une ferme, d’autres encore allaient à Alby-sur-Chéran au collège, qui était la pépinière des instituteurs.

Ce collège, c’était l’école supérieure. Dans les premiers temps, les élèves y allaient à pied, matin et soir, et puis certains ont réussi, par la suite, à se procurer des vélos.

L’hiver, ceux de Cusy, d’Allèves, couchaient à Alby.

À l’école supérieure ? Non, les habitants d’Alby faisaient pension.

Les transports scolaires

Gaston Daviet a été aussi conseiller général du canton d’Alby-sur-Chéran de 1963 à 1972 et a vu la création de l’un de ses deux premiers syndicats intercommunaux.

En effet, si une ville comme Annecy n’avait pas trop de difficultés pour organiser dans son enceinte des transports destinés aux enfants, il n’en allait pas de même pour les villages ruraux alentour. Le canton d’Alby a été, avec celui de Faverges, l’un des premiers à se doter de moyens de transports scolaires. La date en paraît bien éloignée : 1958 et le ramassage a débuté sur la commune de Cusy. Le syndicat a eu ensuite à organiser un ramassage scolaire complet financé par le conseil général et concernant les communes du canton.

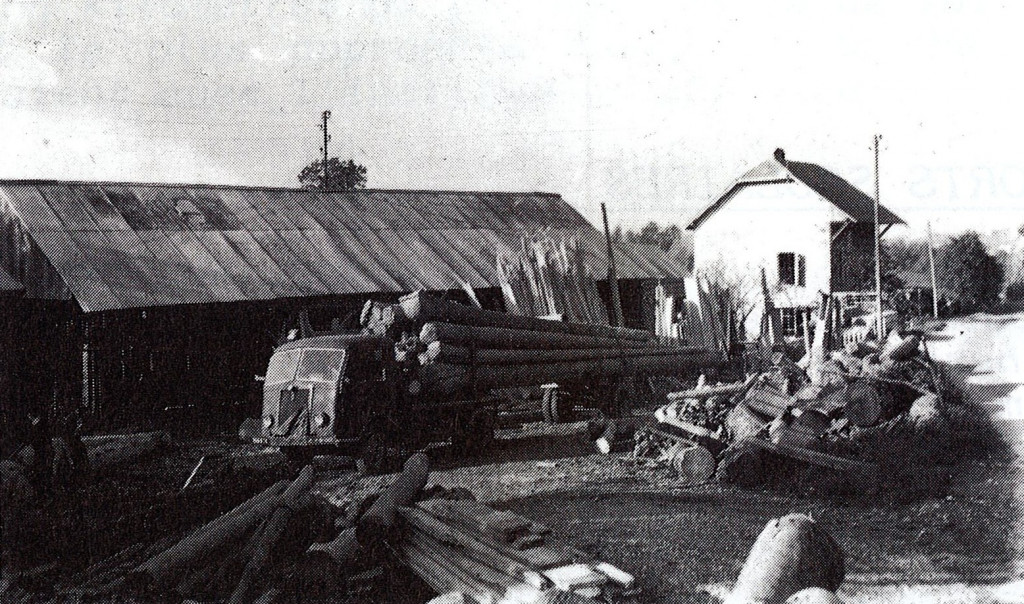

Il ne faut pas oublier une autre facette de Gaston Daviet, celle, et je le sais par expérience, où se traduit sa réelle passion, celle du bois. Je l’ai entendu parler avec une précision extraordinaire de caisses qu’il réalisait, des moteurs qu’il réparait soit sur son camion, soit sur la scie.

Le bois

Gaston Daviet est ce que l’on appelle communément un homme qui s’est fait par lui-même. Son grand-père était charpentier, il avait construit une scie au siècle dernier vers 1880. Il travaillait le bois et faisait tous les objets que l’on peut imaginer. Il avait ça dans la peau et Gaston Daviet a découvert sa passion vers l’âge de douze ans, peut être même avant.

« Quand mon grand-père est mort, j’ai fait tourner la vieille scie, j’ai eu une promesse de vente à 21 ans… il a fallu partir et… j’ai tout racheté. J’ai scié jusqu’à vingt-huit ans. Entre temps, il a fallu partir à l’armée à 22 ans (en 1933 au mois d’octobre), je suis ensuite devenu exploitant forestier ». Mr Daviet profitait d’une convalescence pour acheter une autre vieille scie du côté d’Albertville. Il construisit un bâtiment pour abriter cette scie qui était à l’origine montée en plein air.

Cela a été le début de l’activité et le premier bois fut vendu en septembre 1929. Pourtant, le travail n’a pas toujours été une activité très lucrative. Gaston Daviet a un souvenir précis des prix de vente du bois.

La fluctuation des cours

« Quand je suis revenu de l’armée… on s’est cassé le nez comme toutes les entreprises à l’époque. Il y avait une baisse colossale du prix du bois… (2)) » Notre narrateur a vendu ses premiers bois qui valaient 420 F. En 1939 : 360 F pour des bois de troisième catégorie, c’est à dire ceux destinés aux emballages.

Entre temps, un ennui technique mettait la scierie hors d’état de fonctionner.

Ces quelques lignes sont extraites de plusieurs jours d’entretiens passionnants qui nous permirent de survoler, trop rapidement, une longue période de notre proche histoire.

Merci Gaston Daviet.

Pierre Lantaz

Article initialement paru dans Kronos N° 7, 1992

(1) En 1990, 1324 habitants au dernier recensement en 2017. (N.D.K.)

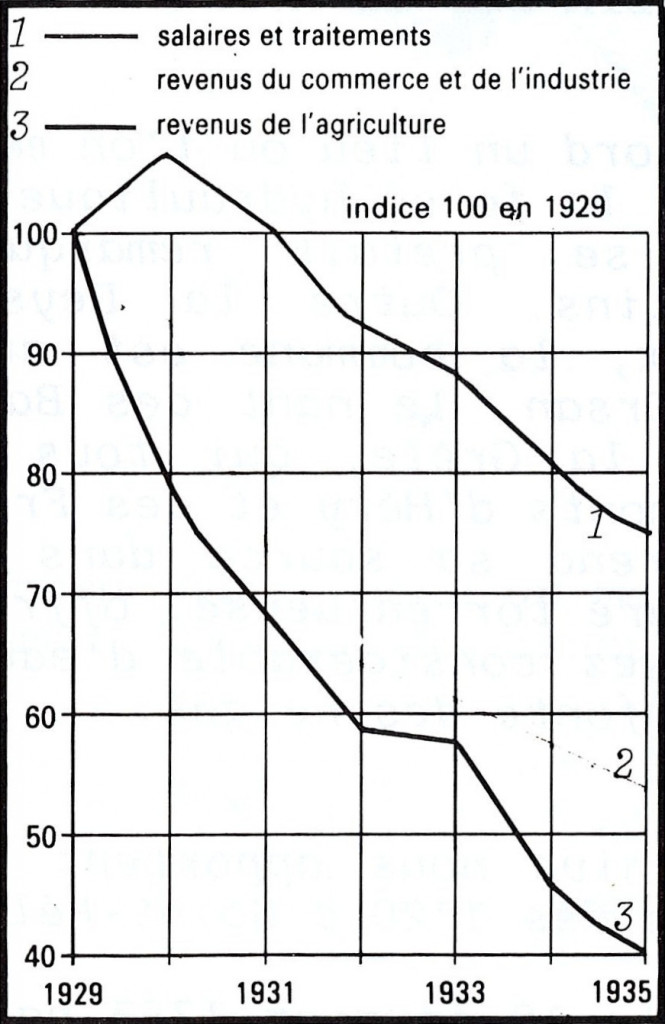

(2) La France est frappée par la grande crise économique à partir de 1931. Avec la chute des exportations, le cours des principaux produits agricoles s’effondre et la production industrielle diminue d’un tiers.

Le pays s’enfonce alors dans une grave crise sociale. En cinq ans, le revenu moyen de la population baisse environ de 30%. Certaines catégories sociales sont particulièrement touchées : les ouvriers frappés par le chômage et les agriculteurs dont le revenu s’effondre. Les classes moyennes souffrent aussi petits patrons et commerçants appauvris ou ruinés, fonctionnaires dont l’État a diminué les traitements.