Nous étions plus de vingt-cinq personnes regroupées devant l’Espace patrimoine pour partir à la découverte de l’architecture rurale (pisé) et de la gestion de l’eau dans l’Albanais (rivière, lavoir, moulin, bassin régulateur de crue).

Nous prenons un petit temps d’échange au cours duquel Jean-François Braissand, maire d’Entrelacs, passe nous voir et nous souhaiter de belles découvertes. Malgré le temps maussade, nous voilà partis en direction de Marline et d’Orly par le « chemin sous-bois » qui longe la voie ferrée. Notre reporter photographe, Annie, en profite pour faire depuis le bord des voies un nouveau cliché de notre groupe.

Quelques temps après, nous effectuons une pause sur le pont qui enjambe l’Albenche, l’occasion pour Jean-Louis de donner quelques explications sur la rivière et de répondre à diverses interrogations.

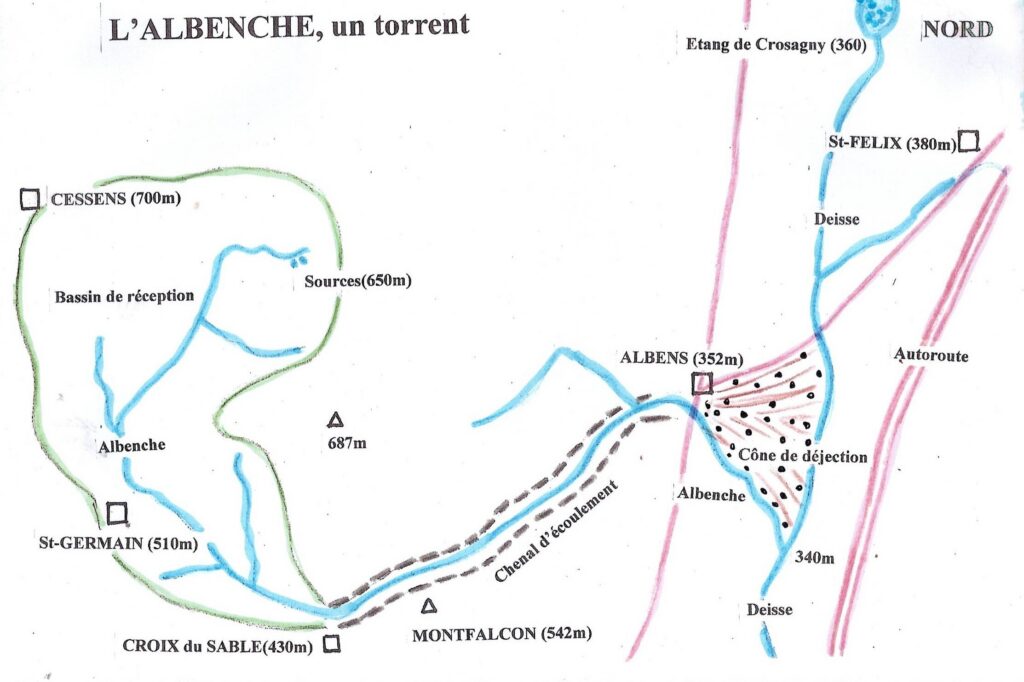

À l’aide d’un croquis sont abordés l’origine ancienne du nom de la rivière, le tracé rapide de son cours, les crues de ce torrent, les aménagements réalisés pour s’en protéger.

Après être montés jusqu’au lieu-dit « La Curiaz », le groupe se retrouve devant un beau bâtiment construit en pisé.

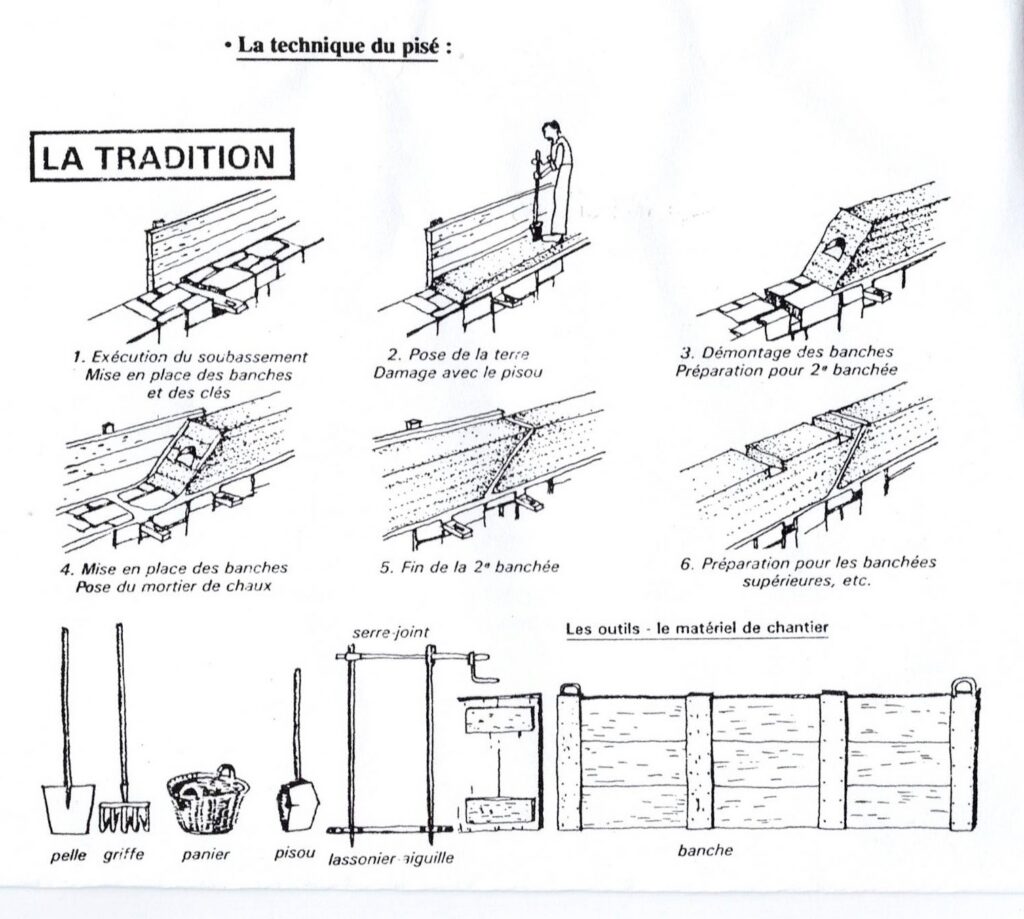

René explique l’intérêt de ce mode de construction traditionnel que l’on retrouve dans tout l’Albanais et nous fait partager tout son savoir sur ce matériau (mélange d’argile et de gravier).

La pluie ne menace pas encore trop, ce qui nous laisse le temps d’atteindre Marline et son lavoir.

Un édifice public réalisé au début du XXème siècle grâce au concours de l’épouse du député de l’époque, Théodore Reinach. C’est ce que l’on peut lire sur une plaque émaillée, hélas un peu abîmée, visible sur une poutre de la toiture.

La réalisation de ce petit édifice est à replacer dans le mouvement de construction de lavoirs et bassins qui se développe dans la seconde partie du XIXème siècle, élément central d’une conquête de l’hygiène quotidienne à une époque où l’eau n’arrivait pas automatiquement au robinet de la cuisine. À Marline, l’accès à l’eau avait gagné en proximité (l’Albenche et la Deysse étant assez éloignées du hameau).

Les échanges vont bon train, on évoque cet endroit comme lieu d’échange des nouvelles, on se questionne sur l’organisation de ce lavoir lorsque, la pluie s’intensifiant, nous décidons d’abréger notre programme pour regagner au plus vite l’Espace patrimoine.

Nous y retrouvons Bernard qui a préparé une belle collation pour tous ceux qui ont désiré rester un instant. Merci à Marius pour toutes les informations botaniques dont il nous a fait profiter tout au long du chemin et à Annie pour le reportage photographique. Le mot de la fin reviendra à Pascale Rousseau pour cette belle remarque: « le patrimoine a été bien arrosé ».

PS – aux dernières nouvelles, personne ne s’est enrhumé !

Jean-Louis Hébrard